Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

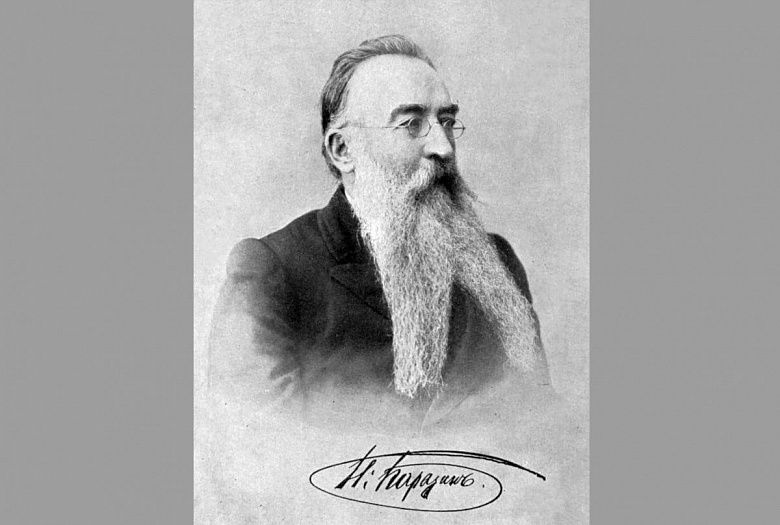

Николай Каразин. Зарабулакские высоты. Из «Походных записок линейца»

Журнал «Хан-Тенгри» читает Николая Каразина – и находит в его походных записках страницы, сравнимые по изобразительной мощи с Данте и Френсисом Фордом Копполой.

От редакции

Историки и солдаты видят войну по-разному.

Историк смотрит сверху. Он видит походные карты, направление движения колонн, отрядов и армий. Ему известны цели и намерения воюющих сторон, их оборонный потенциал, морально-волевые и тактико-технические характеристики тех или иных воинских подразделений. Историк, можно сказать, дышит оперативным простором, где сплетаются в сложный узор столкновение военных стратегий, воль личных и коллективных, искусство логистики, уровень решения технических, снабженческих проблем и так далее.

Солдат на войне дышит совсем другим. Пыль, гарь, дерьмо, пот, разлагающиеся трупы – это война солдата. В советские времена, в первые послевоенные десятилетия, термин «окопная правда» имел несколько уничижительный оттенок. Считалось, что солдату с его окопным опытом и кругозором не под силу оценить истинную сущность войны во всем её грандиозном ходе. Войны, разумеется, победоносной – это существенное уточнение, поскольку без апофеоза победы война представляется совсем уж чудовищной мясорубкой.

Собственно, тем, чем она и является на самом деле – для тех, кто на самом деле воевал. Как для побежденных, так и для победителей.

Именно об этом предельно честно и точно пишет довольно известный в начале прошлого века художник и писатель Николай Николаевич Каразин (1842-1909). Приводимый ниже отрывок из его книги «Походные записки линейца» - это, безусловно, окопная, линейная правда. Удивительным образом в одну главу вместилось всё, что нужно знать о войне. Без пафоса, без прикрас, зорким глазом художника реалистической школы подмечены и описаны все её механизмы – боевые, полевые, житейские. Очень полезная информация для всех нас, в особенности для тех, кто малюет на своих машинах лозунг «Если надо – повторим!» – не сильно соображая, что они обещают повторить и какой ценой.

Теперь про историков. Быт такой почти гениальный, ныне полузабытый историк Антон Керсновский (кстати – родной брат знаменитой лагерной художницы Ефросинии Керсновской). Он умер в 1944-ом году от туберкулёза – на парижском чердаке, в неполные 38 лет. Успев до этого написать несколько очень значимых книг о военном искусстве, в том числе 4-томную «Историю русской армии». Там битве на Зарабулакских высотах уделено всего два абзаца:

2 мая 1868 года пехота генерала Головачева по грудь в воде перешла Зеравшан на глазах неприятельских полчищ, ударила на них в штыки, овладела высотами Чапан-Ата и обратила бухарцев в бегство. Самарканд закрыл ворота бегущим и сдался русским. В бой пришлось идти сразу же по переходе реки. Солдаты набрали полные голенища воды, разуваться же и вытряхивать воду не было времени. Наши линейцы становились на руки, и товарищи трясли их за ноги. После этого сразу пошли в штыки на бухарцев. «Халатники» решили, что постигли секрет русской тактики, и месяц спустя при Зарабулаке, подойдя на ружейный выстрел, их первые отряды стали головой вниз, тогда как задние добросовестно стали трясти их за ноги. По совершении этого обряда в победе никто из них не сомневался.

Оставив здесь гарнизон, Кауфман двинулся дальше на юг с войсками Головачева и Романовского. 18 мая он опрокинул бухарцев при Катта-Кургане, а 2 июня доконал армию эмира в жесточайшем степном побоище на Зарабулакских высотах. Зарабулак – первая проба игольчатых винтовок Карле, жестокая бойня, в которой перебито до 10 000 бухарцев, густые массы которых наш огонь косил, как траву. Наши потери – всего 63 человека. Всего в этом деле против 2000 русских действовало 35 000 войск эмира. Потрясенный эмир запросил аман. Бухара признала над собой протекторат России, уступила России Самарканд и все земли до Зарабулака.

А теперь почитайте, как это было на самом деле – глазами русского офицера Николая Каразина, награжденного за участие в зарабулакском деле золотым оружием. Только читать нужно – до конца, до последних страниц, поднимающих походные записки линейца до высот подлинной трагедии и звучащие как проклятие войне. Любой войне. Войне как таковой.

Исторические события, предшествовавшие настоящему дню, сложились следующим образом: все наши силы, которыми мы располагали в 1868 году для похода в бухарские пределы, разделились на две массы: одна расположена была под Катта-Курганом для наблюдения за тем, что делается со стороны Бухары, другая же – и самая главная – занимала Самарканд с самого дня его сдачи, т. е. с 1 мая. Отсюда предпринимались разные более или менее удачные экспедиции в горы, к Ургуту и к Кара-тюбинтскому ущелью, но экспедиции эти не принесли никаких существенных результатов. Все горные народы восстали чуть не поголовно и двинулись к Самарканду; к тому же получено было известие из Катта-Кургана, что эмир со своими главными силами остановился не более как в двенадцати верстах от города и что войска наши там недостаточно сильны, чтобы предпринять против него что-нибудь решительное. Тогда командующий войсками, оставив в Самарканде небольшой гарнизон, со всеми остальными силами направился на помощь катта-курганскому отряду и, дав войскам отдохнуть после похода один день, предполагал напасть на эмира, разбить его и, таким образом, иметь перед собой только одного противника, именно Шхарисябского бека с его горными союзниками. Так вот, значит, мы теперь шли разбивать эмира, а где он находился и в каких силах, мы положительно не знали; существовало множество самых разнообразных предположений, но только ничего положительно верного. Массы конных тюркмен, киргизов и разного сброда, являвшиеся аккуратно с рассветом в виду нашего лагеря и исчезавшие с темнотой наступающей ночи, ясно говорили о присутствии невдалеке значительных неприятельских сил, около которых группировались эти подвижные массы, но в чем заключались эти силы, мы, как я уже сказал, не знали ничего приблизительно.

План сражения на Зарабулакских высотах

Впрочем, мы почему-то не сомневались в успехе; никогда еще, во всех наших среднеазиатских походах, не собирались русские войска в таких крупных массах, как в настоящем случае: насчитывалось до трех тысяч человек – разного оружия, а эта цифра, по здешним войскам, считается весьма солидной.

Скоро рассвело окончательно, и на востоке появился сквозь пыль и туман мутный беловатый круг восходящего солнца.

Ветер дул порывисто, без всякого определенного направления. Справа и слева, спереди и сзади неслись на нас пыльные тучи, местами поднимались к небу винтообразные столбы степных смерчей; и по мере того, как солнце поднималось все выше и выше, наступала удушливая жара, сменявшая ночную прохладу.

Вот к завываниям ветра начали примешиваться какие-то живые звуки: казалось, что в пыльных тучах несутся со всех сторон одушевленные существа, такие же крылатые, так же неуловимые, как степной ветер, с воем которого слились их заунывные вопли.

Там и сям замелькали неопределенные черные точки: больше, и больше, и живая лента, прерываясь в тех местах, где гуще клубилась степная пыль, и яснее очерчиваясь там, где проносилась струя жаркого ветра, охватывала мало-помалу наши походные колонны.

Быстро приближались эти точки, росли по мере своего приближения, и можно было различать уже что-то похожее на всадников, но точки эти внезапно разрешались беловатым клубочком дыма и исчезали из глаз, прежде чем успевал долететь до слуха сухой звук ружейного выстрела.

Чу! Далеко сзади послышались глухие удары… Один, другой… Два разом… Это заговорили в арьергарде наши пушки. Пользуясь растянутостью наших обозов и малочисленностью прикрытия, которое не превышало трехсот человек, тюркмены вплотную насели на наши хвосты и произвели страшный переполох в обозных вереницах. Подгоняемые непрерывными ударами плетей, тощие лошади, запряженные в арбы, собрали последние усилия и, несмотря на тяжесть груза, пустились вскачь, чтобы из растянутых караванов сплотиться в более сплошную массу, которую удобнее было бы прикрывать небольшим числом нашей пехоты. Перепуганные выстрелами верблюды, не жалея своих окровавленных ноздрей, рвались со своих волосяных привязей. А неприятельские наездники все ближе и ближе подскакивали к обозу и своими длинными, гибкими, как хлысты, бамбуковыми пиками чуть не ссаживали с седел оторопелых арбакешей.

Вот высокая, длинноногая белая лошадь, до сих пор довольно благополучно тащившая свою арбу, крытую полосатым киргизским ковром, замялась, попятилась назад и стала. Смуглый сарт, в засаленной тюбетейке и изорванном бумажном халате, усиленно заработал голыми пятками по тощим бокам заупрямившегося коня.

– Чего стал, леший… – налетел на него уральский казак. Из-под ковра выглянула испуганная личность в белом кепи на стриженой голове; в руках у нее была форменная офицерская сабля, вся заржавленная, дребезжащая в костлявых руках своего владельца.

– Постой, каналья… ты у меня пойдешь… пойдешь… пойдешь.

И он принялся сверлить под хвостом несчастной лошади.

Ударило задом бедное животное, взвилось на дыбы, рванулось и понеслось в карьер, прыгая через водомоины.

Маленькая азиатская пулька шлепнулась о седло одного верблюда; тот пошатнулся и упал на колени; другой оторвался от него и, тяжело разворачиваясь, неуклюжей рысью побежал в степь как раз к неприятельским всадникам. Несколько казаков поскакали за ним, но тотчас же вернулись, благоразумно уклонившись от опасности поздороваться с пикой тюркмена.

– Пропали наши сухари! – говорил один пехотинец другому, видя, как всадники тотчас же окружили добычу.

– Что же, нешто он им на пользу, – отвечал товарищ, – потому как наши сухари без привычки никак жрать невозможно!

– Эвось, поволокли его сердечного!

– Берегись!.. Ах ты, проклятый, чуть-чуть не ссадил… Погоди-же ты…

Солдат приложился…

– Стреляй по красному!

– Есть. Эх, мимо, никак… Нет, гляди-ко, валится… Валится… Бац… Готов, значит.

И солдат пытливо поглядывал вдаль, вскинув свой штуцер и роясь в глубоком кармане красных кожаных шаровар, где он отыскивал ружейный капсюль, завалившийся между сухарными крошками.

Кое-как, с большими усилиями, удалось собрать бесконечный обоз во что-то похожее на громадный, движущийся квадрат, защищать который было несравненно удобнее. Неприятельская кавалерия стала держаться поодаль, коль скоро оборона приняла более правильный характер. Из-под войлочных верхов повозок повылезали на свет Божий разные личности, благоразумно укрывавшиеся до сих пор от опасности попасть под удар закатанной в свинец глиняной пульки, которыми обыкновенно стреляют из фитильных пищалей, или, в крайнем случае, под тонкое, как ножка циркуля, острие тюркменской пики.

А пыль поднималась все гуще. Сквозь эту пепельную подвижную завесу едва можно было различать влево от дороги неопределенные очертания волнообразных холмов, из которых один, средний, поднимался значительно выше прочих, изогнувшись седлом почти на самой вершине. Это были Зарабулакские высоты. Впереди чуть виднелись группы сакель деревни Зара-булак, а над ними широкие, развесистые вершины деревьев.

Н. Каразин. Сражение на Зарабулакских высотах

Авангард наш прошел уже мимо высот и скрылся за саклями. До сих пор, кроме неотвязных групп неприятельской кавалерии – групп, к которым как бы они ни были многочисленны, туркестанские пехотинцы привыкли питать глубочайшее равнодушие, – мы ничего не встречали. Правда, мы пристально всматривались в ту туманную черту, в которой рисовалась в пыльном воздухе вершина главной зарабулакской возвышенности: нам казалось, что эта едва заметная кривая линия, словно колыхалась, словно вся она была покрыта чем-то живым, и это живое группировалось по временам в длинные красноватые массы. Нам особенно подозрительным казался этот оттенок, весьма близкий к цвету курток регулярных войск эмира Мозофара-Эддина. Мы даже замечали что-то похожее на большие треугольные знамена, которые на своих длинных древках, как тени, веяли над этими линиями.

Скоро мы были выведены из недоразумения.

Прежде чем долетел до нас глухой гром пушечной канонады, мы увидели, как вся поверхность холмов покрылась клубами белого дыма. Какие-то тяжелые снаряды со стуком падали между наших колонн и зарывались в мягком грунте. Бичуя воздух, звеня и дребезжа, пронеслась картечь высоко над белыми кепи пехотинцев… Понятно стало всем, в чем было дело: мы прошли мимо позиции бухарских войск, которая очутилась у нас с левой стороны и поспешила приветствовать нас весьма оживленным и энергическим, но, по неопытности артиллеристов и недоброкачественности орудий, не слишком губительным огнем.

Все приостановились, как будто озадачились немного. С минуту не сообразили, как и что – послышалось множество команд самых разнообразных и даже противоречащих друг другу.

– Каша! Каша! – кричал, задыхаясь, худощавый штабс-офицер, суетясь на лошади, в беспорядочной толпе белых рубах; ему очень хотелось преобразовать эту толпу в нечто похожее на стройный батальон, и он пытался подействовать на самолюбие солдат, подобрав такое обидное сравнение.

Расталкивая солдат, в щеголеватом, коротеньком кителе прискакал на сером коне один из адъютантов.

– Это четвертый батальон? Генерал приказал… чтобы сейчас…

Шагах в десяти шлепнулось ядро, за ним другое, несколько ближе. Адъютант исчез.

Само собой, словно инстинктивно, дело делалось, как следует: машинально каждый повернулся лицом к неприятелю, и всякий, как кто стоял, так и пошел прямо на выстрелы.

Значительно левее, совершенно отдельно от всех, шел какой-то батальон в стройном порядке, странно режущем глаза в общей неурядице. Впереди колонн, волнуясь, то выбегая вперед, то припадая к земле, бежали стрелки. Между белыми взводами линейцев ярким пятном рисовалась группа пехотинцев в красных куртках, в белых чалмах, с локонами черных, блестящих волос, раскинутых по зеленым воротникам курток. Это была рота афганцев-ренегатов, передавшихся нам с Искандер-ханом еще за месяц до открытия военных действий. Теперь они шли вместе с нашими солдатами на неприятеля, от которого отличались только узкими белыми перевязями на левых руках.

Впереди, почти тотчас же за цепью стрелков, ехал высокий красивый всадник с роскошными льняными бакенбардами – и как ехал! Покойно, молча, не обнажая оружия, с сигарой в зубах, пристально всматриваясь в красные ряды неприятеля, сползающие с высот навстречу этой горсти гяуров.

Нога в ногу, словно отчеканивая, подавались роты, усиливая шаг по мере приближения. Чем менее становилось расстояние, отделявшее белых от красных, тем яснее и яснее замечалась громадная разница в численности той и другой стороны. Длинные фланги бухарской пехоты, словно гигантские руки, загибались, охватывая русский батальон; зашитые в золото всадники горячились на своих аргамаках, ударами сабель возбуждая в задних рядах порывы заметно угасающей храбрости.

На минуту приостановились бухарцы, и по всем их линиям затрещала ружейная пальба; синий дым затянул эти линии…

Дикий вопль на разные лады пронесся в воздухе: красавец-всадник поднял руку, и, как охотничьи псы срываются с освобожденных свор, рванулись вперед белые рубахи, высоко взмахнув ружейными прикладами.

Стройные крики «ура!», которые мы слышим на парадах и на маневрах, не дают понятия о том адском хаосе звуков, который слышится в минуту отчаянной свалки. Те, кто в данную минуту перестали быть людьми, не могут издавать человеческих звуков: рев, свист, пронзительный визг, то что-то похожее на дикий хохот, то жалобное, почти собачье завывание, смешались с характерным стуком окованных медью ружейных прикладов о голый человеческий череп.

Рукопашь завязалась.

А между тем сзади разыгралась оригинальная, трагикомическая сцена. Скрипя и раскачиваясь, катилась целиком по степи неуклюжая лазаретная фура. Она скакала по направлению к атаковавшему батальону. Тяжелым галопом, спотыкаясь и чуть не падая, прыгала тройка приземистых лошадок; усердно накаливал кнутом по всем трем спинам длинный, худой солдат, привстав на козлах; винтовка с примкнутым штыком билась у него за спиной. Из-под холстинных занавесок фуры выглядывали испуганные лица фельдшеров еврейского происхождения.

Пригнув гибкие пики, привстав на стременах, неслись со всех сторон тюркмены, догоняя фуру. Особенно два всадника близко вертелись около самой почти тройки, не решаясь наскочить для удара; их пугал толстенький всадник на чалой лошадке, который то справа, то слева вертелся около фуры, грозя наездникам своим револьвером. Этот всадник был герой-доктор, всегда поспевавший со своей фурой и пособиями в самые горячие места боя. И теперь он спешил догонять свой батальон, зная, что ему работы будет достаточно.

Еще бы минута, и не спасла бы беглецов даже докторская отвага и его незаряженный револьвер, но тройка доскакала и врезалась между атакующими.

Далеко сзади, распластанные крестообразно на серой земле, лежали несколько белых фигур; одна из них пыталась приподняться, отделяя от земли голову и выгибаясь конвульсивно всем туловищем.

Всадники, которым не удалось догнать лазаретную фуру, заметили их и поскакали по тому направлению. Доскакали, сошли с лошадей, что-то повозились с телами и торопливо поскакали дальше…

Какую скверную, отталкивающую форму имеет человеческое тело, от которого отделяют голову: сразу даже не разберешь, что это такое. Зияет багровый разрез, хлещет алая кровь и, шипя, смешивается с пылью, запекаясь в черные клубы, темной дырой виднеется перехваченное горло…

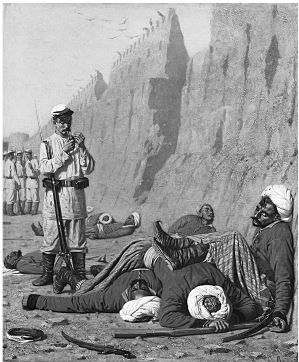

В. Верещагин. После удачи (фрагмент).

Зрелище, к которому привыкают… но с большим трудом. Я знал многих господ, которые весьма спокойно сравнивали это со свежеразрезанным, переспелым арбузом.

Бессознательно выпучив помертвелые глаза, с искаженными чертами лица, с открытыми ртами, бухарцы как-то странно, почти машинально махали своими дрянными ружьями; они, по-видимому, не сознавали, где они и что делают. Тупой ужас овладел ими; этот ужас не был похож на обыкновенный панический страх, под влиянием которого бегут, не решаясь даже оглядываться. Несчастные видели перед собой не белые рубашки русских, нет; перед ними рисовались адские чудовища с тысячами рук, с красными раскаленными пастями, дико вопящие и ревущие. Они даже боли не чувствовали и без стона падали на землю, когда ружейный приклад раскалывал им черепа или тупой штык рылся в распоротых внутренностях…

Они находились под влиянием паров опиума, усиленных палящими лучами почти вертикально над головой стоящего солнца, до размеров кровавого кошмара. Это их с утра угостили так по приказанию эмира для возбуждения храбрости. Теперь понятен был тот озадачивший нас всех сначала прилив необычайной отваги, с которой бухарцы встретили нашу атаку, а не бежали, как всегда, при первом ее начале.

Вся эта громадная толпа, в несколько тысяч человек, мало-помалу подавалась по тому направлению, по которому шел русский батальон; только с левой стороны упорней держались красные куртки: там была афганская наемная бригада, и афганцы, видимо, добирались до своих бывших товарищей, благоразумно державшихся в середине, укрываясь между нашими ротами. На этих и опиум не действовал, или они накурились его не в такой сильной мере, как бухарцы. На высоком вороном коне, весь сверкающий золотом и камнями, в кольчуге и с круглым щитом на левой руке, бесновался начальник этой бригады, напирая грудью коня прямо на штыки русских: он заметил Мирамура, командовавшего нашими афганцами, и с пеной у рта, ругаясь на все лады, ринулся прямо на него; тот увильнул. Попятились наши, опрокинутые напором горячего коня, но это была только секунда торжества. Несколько штыков впилось под ребра, в то место, где кольчуга перехватывается широким кушаком, и всадник повис, судорожно хватаясь руками за концы ружейных стволов. Со стоном рухнул на землю конь-красавец, и зазвенела дорогая сбруя в конвульсиях издыхающего животного.

Подались, наконец, и афганцы, и повернулись к нам спинами.

Это не было бегство, это не было отступление; это было что-то непонятное, озадачившее даже наших туркестанцев, никогда не озадачивающихся.

В. Верещагин. После неудачи (Самаркандское восстание).

Они шли тихо, понурив головы, столпившись в плотные массы; никто не оглядывался. Тот, кого догоняла пуля, молча падал ничком на землю, тяжело подымался, если у него хватало еще на это сил, и снова падал без поддержки, без всякого внимания со стороны своих товарищей; казалось, каждому только до одного себя было дело, да и о себе-то, кажется, никто не думал: в отуманенном мозгу не было места для какой-нибудь определенной мысли, только пересохший от жажды язык машинально бормотал обрывки корана и над толпами носился смутный говор, весьма напоминающий бессвязный бред сонных.

Когда мы осмотрелись несколько вокруг после отвратительной бойни, то заметили, что стоим на самом гребне зарабулакской возвышенности. Правее выдвигались в беспорядке из-под лощины наши, лениво стреляя по отступавшим. Далеко, то спускаясь, то поднимаясь с холма на холм, двигалась густая масса кавалерии с распущенными в воздух разноцветными значками: это были казаки из авангарда. Из оврага, который наискось пересекал всю позицию, теряясь в волнистой линии горизонта, словно из земли вырастали одна за одной наши пушки; снимались поодиночке с передков, едва только выбирались на высоту, и белое облако дыма, внезапно вспыхнув на том месте, где видно было только что орудие, закрывало собой на минуту и саму пушку, и кучку людей, суетливо около нее бегающих, и группу лошадей, отъезжающих с передками.

Все более и более растягивалась та полоса, которая отделяла нас от отступавших; вот уже не видно отдельных фигур, вот уже эти красные толпы стало затягивать, словно туманом. Широкий, страшный след оставляли они за собой. Это все были человеческие трупы; но как мало похожи были они на тела: казалось, что степь была усеяна грязными красными и беловатыми тряпками, – если бы эти тряпки местами не шевелились в предсмертных агониях, если бы они не издавали звуков, потрясающих до глубины души.

Глухой громовой удар потряс воздух – это далеко в горах разразилась гроза, и ее торжественный отголосок пронесся над нашими головами. Обнажились сотни стриженых голов, и грязные, окровавленные пальцы сложились для крестного знамения…

Обозы, освободившиеся от натисков неприятельской кавалерии, скоро растянулись по дороге, и голова их подходила уже к селению Зура-булак. С высоты верблюжьих вьюков, с нагруженных арб сотни глаз жадно следили за ходом дела. Генеральские лакеи, забравшись на козлы тарантасов, вооружились биноклями.

– Имеем честь с победой поздравить! – произнес с некоторой степенностью повар в парусинном статском костюме, с французской бородкой под нижней губой.

– Неужели видно, Василий Петрович? – говорил голос из глубины экипажа.

– Весьма явственно… я даже своего генерала узнал…

– В лицо-с?!

– Больше по их сановней осанке… опять же, значок с эмблемой…

– Голубчики мои! Наши-то как поперли!.. – заорал с телеги солдат с подвязанной рукой.

– Малайка, кричи сперва ура! Валяй за мной! – и писарь завопил, сложив руки трубой у рта. Татарин сплюнул и презрительно хмыкнул.

– А! Так ты так…

– Ну… ну… невежа…

Писарь юркнул за арбу.

Как раз посередине деревни, заросшей камышом и тиной, находился небольшой пруд. Из него вытекал узенький ручей, пересекал поперек улицу и между кустами тальника пробирался вниз, в заравшанскую долину. Через этот ручей вел небольшой, полуразвалившийся мостик, и арбам пришлось проходить поодиночке. Это обстоятельство остановило обоз надолго, и все разбрелись шарить и рыскать по дворам и саклям, оставленным по большей части жителями. С громким кудахтаньем перелетали с одной крыши на другую пестрые стаи кур, спасаясь от града камней и палок; подшибленным вертели головы и прятали их под кошмы повозок. Два осла бежали с пронзительным ревом, путаясь в растрепанном вьюке; цветные одеяла волочилась по грязи, из мешка сыпалась медная посуда, звеня под копытами испуганных животных. С разбитым лицом, волоча перебитую ногу, выполз из-за угла седой сарт, приподнялся, цепляясь рукавами за выступы штукатурки, и рухнул в густую крапиву, оставив на стене красные полосы. Там и сям раздавались выстрелы.

Над одной арбой поднялся густой черный дым – это загорелся тюк с различной одеждой, вымененный у солдат на водку. Маркитант из казанских татар кинулся спасать свое добро.

– Ребята, пожар!.. – крикнул кто-то.

Около злополучной арбы собралась целая толпа.

– Господа… братцы!.. – стонал маркитант.

У запертых ворот караван-сарая собралась значительная группа солдат и казаков. На своих массивных, железных запорах, ворота выдерживали натиск и не поддавались. Несколько ружейных прикладов разлетелось вдребезги в чересчур усердных руках. Раздавались крики: «Тащи вон там бревно!.. Подкладывай!.. Поддавай дружней!.. Орудию бы сюды… Ну, еще разом… ну…»

Ворота затрещали.

– А народу-то там что – страсть! Гляди-ка сюда в щель!

Не выдержали, наконец, запоры и подались: разом распахнулись ворота, и передние попадали прямо под удары китменей и батиков[7].

– Наших бьют!

– Вали все сюда… Помоги!!

Началась резня.

Прижавшись к стене, стиснув бледные губы, махая своим тяжелым орудием, предназначенным для другой, более мирной цели, отбивались найманы, задыхаясь от едкого дыма направленных в упор выстрелов.

– Ячменю набирай в торбы. Не зевать! – распоряжался казачий урядник, верхом проехавший в тесные ворота. – Говорил подлецам, чтобы захватили копы (мешки) с собой, теперь хоть в штаны накладывай, а чтоб было… беспременно…

– Вон все отсюда! К арбам! – кричал из-за стены начальнический голос. – Ишь, напакостили сколько… к арбам, черти!

Обоз все подавался и подавался вперед, прошли разгромленной улицей и остальные повозки, прошел и арьергард. Прибыли офицеры, которые позаботились разогнать мародеров, и по дворам и саклям разоренного селения бродили только, подбирая брошенное, все те же оборванные тени, которые, как шакалы за львами, бродят за нашими. Бог весть, откуда являются эти существа; если вы начнете всматриваться в черты этих тощих лиц с заискивающим, собачьим выражением, с гноящимися глазами, покрытыми всевозможной лишайной сыпью, то вы найдете и намеки на характерный монгольский тип, и прямые крупные черты тюркских племен, и сквозь слой грязи различите красный значок индийца – парии, не забывавшего мазать себе на лбу изображение вечного пламени. Никто не помнит, где именно пристали они к отряду, никто не замечает убыли и прибыли в этих стаях; все столько же сегодня, сколько и вчера было, сколько было и прежде; а действительно убывает их немало – сколько их гибнет во время грабежа, так называемой баранты, где они подвертываются под руку расходившихся солдат. Без жалости бьют их и туземцы, зная, с какой гнусной целью бродят они за русскими. Чтобы избегать опасности, они держатся в стороне, где-нибудь в скрытых местах, или же примешиваются к погонщикам арб и верблюдов.

Некоторым из этих несчастных судьба улыбается, и в два-три похода они успевают приобрести себе что-нибудь похожее на одежду, а иногда даже и ослика, на котором и разъезжают впоследствии. Иные из них ухитряются приобрести себе знакомство между солдатами, с помощью различных услуг, а от знакомства недалеко и до покровительства. Эти счастливцы решались даже напяливать поверх своих лохмотьев старый солдатский мундир или казачью одежду. Тогда они называли себя джигитами, жили в лагерях вместе с русскими, преимущественно поблизости кухонь, служили чем-то вроде шутов и составляли первое ядро нашей туземной милиции. Но таких счастливцев было очень немного; в ряды попадали только молодые, успевавшие чрезвычайно быстро отъедаться и округляться на объедках из ротных котлов.

Часам к четырем пополудни стянулись все войска к месту отдыха. Бивуаки расположены были по краю заравшанской долины между селениями Шарык-хатынь и Магаль и тянулись версты на полторы по линии крайних садов, так что всем ротам досталось стоять в тени и поблизости воды, что составляет одно из самых важных условий бивуачного расположения.

Бухарская дорога шла вдоль бивуачной линии, и все обозы заранее были расположены по этой дороге.

Между бивуаками авангарда и главных сил протекал широкий и глубокий ручей Шарык-хатынь, и по его берегу, в тени громадных тополей, урюковых и абрикосовых деревьев, расположилась главная квартира.

Всюду поднялись высокие столбы дыма: целые бревна из разобранных крыш подкладывались под котлы, и красное пламя взвивалось языками кверху, облизывая черные, закоптелые бока чугунных посудин. Тут же неподалеку ярко краснели свежевыпотрошенные внутренности зарезанных быков, и парные туши были подвешены повыше на ветви деревьев, для безопасности от проголодавшихся псов. Смелые вороны, каркая, садились на эти ветви, бочком подбираясь к мясу. С шумом, похожим на крупный дождь, сыпался на землю недозрелый урюк, трещали ветви, не выдержавшие тяжести забравшихся на них солдат. Ротные лошади весело ржали, завидев издали конюхов, которые тащили на спинах зеленые, душистые вязанки свеженакошенного клевера… Бивуаки быстро принимали свой обычный шумный, оригинально-пестрый вид, и маркитанты в обозах, раскинув яркие, азиатские палатки, открыли свой выгодный торг спиртом и привозными винами.

В широком месте Шарык-хатына, близ моста, на бухарской дороге плескались и копошились в грязной воде сотни голых тел – тут же, кстати, мылись и рубашки, и просушивались на солнце, разложенные на траве или развешанные на ружейных козлах. Длинными вереницами артиллеристы и казаки вели на водопой лошадей. В офицерских палатках слышалось то хоровое пение, то возгласы: «На пе! Угол от валета, девятка по полтине очке… Запишите за мной… Нет, батенька, лучше пришлите, я иначе не бью».

В походных канцеляриях дружно работали адъютанты и писари, сочиняя материалы официальных реляций.

В прохладной лощине, между двух стен, на разостланных войлоках лежали наши раненые. Им было очень удобно: легкий ветерок, прорываясь по лощине, освещал знойный возлух и уносил различные миазмы; ветви фруктовых деревьев, низко свесившиеся из-за стен, словно гигантские зонтики, защищали лежавших от лучей солнца. Тут же, у самых ног, тянулся арык со свежей, проточной водой; говор и шум бивуаков не так резко доносился в это укромное местечко, выбранное с любовью и со знанием дела все тем же толстеньким доктором.

У входа стояла лазаретная фура, между поднятыми оглоблями которой, под натянутой парусиной, устроено было уютное помещение, лично принадлежащее доктору. Молодой солдат еврейского происхождения мыл в арыке бинты и сворачивал в трубочки, другой приготовлял тазы и ампутационные инструменты. Сам доктор, засучив до плечей рукава рубашки, подвязав себе салфетку вместо фартука, обходил раненых.

Несколько солдат пришли из лагеря проведать своих товарищей. Все говорили шепотом, с некоторой торжественностью, только веселый, немного писклявый голос владыки и повелителя этого места скорбящих громко раздавался то около одного, то около другого раненого, ободрительно действуя на упавший дух несчастных, разгоняя тоскливое, тяжелое чувство.

Афганцы лежали немного в стороне; за ними ухаживали их же товарищи, присланные сюда Искандер-ханом. Между ними нашелся даже один эскулап, который с сановитой важностью размазывал по тряпкам какое-то зелье. Ему никто не препятствовал применять на практике свои медицинские познания, тем более что почти все туземные лекари отлично умеют лечить всевозможные, особенно поверхностные, раны.

Одному афганцу, у которого совершенно раздроблена была рука, пришлось делать ампутацию; он долго не соглашался, кричал, ругался, призывал на помощь Аллаха и своих товарищей, но потом успокоился, увидев, как сделали у него на глазах подобные же операции нескольким нашим солдатам, и покорно протянул свою искалеченную руку нашему доктору.

Вообще, заметно было, что туземцы, поняв значение хлороформирования, охотно прибегали к этому способу, между тем как наши солдаты предпочитали выносить операции, сохраняя при этом ясное сознание всего, что их окружало: они недоверчиво относились к этому неприятному чувству обмирания и боялись не проснуться вовсе.

Совсем поодаль, так что раненые не могли видеть, лежало несколько тел, покрытых с головами солдатскими шинелями. Все, что шумело кругом, приближаясь к этому месту, притихало, словно из боязни потревожить умерших. Вот какая-то пегая собака с громадной костью в зубах на всем собачьем карьере задела за ружейный козел, оружие повалилось с дребезгом и звоном; сидевший поблизости солдат громко ругнул неосторожного пса, но на половине характерной фразы вдруг оборвал и покосился в ту сторону, где серое солдатское сукно угловатыми линиями облегало сложенные на груди неподвижные руки и торчавшие врозь носки грубых сапог.

Конюх с кнутом поминутно бегал отгонять собак от этого священного места, одной только мохнатой черной шавке сделано было исключение. Свернувшись клубочком, лежала она у ног убитого и так жалобно взвизгивала при приближении конюха, что у того не хватало духу прогнать грустившее животное.

– Ну, ну, лежи! Тебя не трону… – ворчал солдат. – Ведь вот, тоже – скотина, а душа, почитай, человечья! – заметил он своему товарищу.

– Потому – чувствует! – отвечал тот, выбирая из-под ног лошадей затоптанный клевер.

Пришли еще из батальонного бивуака человек шесть, эти пришли с новостями.

– То есть, что в кишлаках (в деревнях) делается – страсть!

– Афганцы наши все туда шарахнули!

– Шандрин-горнист сказывал: баб ихних, что поотыскали!

– Ишь ты… важно! Махнем, братцы…

– Поди-ка, махни; наш бородастый увидит, он те махнет!

– Братцы, палят никак… слышь… раз…

– Ну – расходились…

Из долины донеслись отдельные выстрелы; это были наши ружья, их легко можно было узнать по отчетливому громкому звуку.

Крики, доносившиеся из долины, все чаще и чаще повторяющиеся выстрелы, наконец, вспыхнувший пожар, обратили на себя внимание тех, кому надлежало о том ведать. Позаботились унять неистовство и выгнать оттуда мародеров. В лагере велено было произвести самую тщательную перекличку, чтобы узнать, кого нет на своих местах, а в долину было послано несколько офицеров; в числе последних отправился и я.

Едва я выехал за черту наших бивуаков, как дорожка сузилась и пошла вилять между глиняными стенками огородов, на каждом шагу пересекая бесчисленные водопроводные арыки; через некоторые из них вели скороспелые мостики, через большинство – ничего не было, и мой Орлик козлом прыгал через подобные препятствия, привыкший не задумываться и не перед такими пустяками.

Почти в начале моей поездки я лицом к лицу встретился со следующей группой: два солдата в изодранных замаранных рубахах, без кепи, распоясанные, тащили на поводу маленького ослика, нагруженного всевозможным хламом: тут были и пестрые халаты, и яркие, полосатые одеяла, какие-то туго набитые мешки и разные металлические мелочи. Все это было навьючено кое-как, наспех, билось по бокам животного, свешивалось и волочилось по земле, путаясь между ногами. Усталый ослик упирался и неохотно тянулся на веревочном поводу; третий солдат подгонял его сзади ударами здоровенной дубины.

Случилось так, что как раз при повороте с боковой дорожки вся группа лицом к лицу встретилась со мной.

– Какого батальона? – спросил я.

Солдаты переглянулись. Я повторил вопрос. В одну минуту все трое кинулись в разные стороны и принялись скакать со стенки на стенку, а передо мной вертелся только озадаченный ослик, окончательно запутавшийся в своем несоразмерном вьюке.

Пробравшись между ослом и стенкой, я поехал дальше. Пришлось спуститься под горку. С шумом, разбрасывая тысячи брызг, работала небольшая мельница; узенький живой мостик вел почти над самыми колесами; только по этому мостику можно было перебраться на ту сторону, где находился мельничный сарайчик с плоской крышей, густо заросшей травой, и длинная живая сакля. Но мостик этот был как раз наполовину перегорожен человеческим трупом: руки и бритая голова свешивалась с одной стороны, и водяные брызги от колес обмывали пробитое до мозгов темя, из которого сочилась густая черная жидкость. Тело лежало ничком и было положительно обнажено; поясница была перебита чем-то острым, словно топором, и страшно зияла. Мой Орлик упирался, фыркал на это страшное препятствие и не решался скакнуть через него, несмотря на мои одобрительные толчки в его бока. Пришлось слезть и сбросить несчастного с мостика…

Весь дворик мельницы был в ужаснейшем беспорядке: дверки в сакле были выбиты, разная домашняя утварь разбросана по всему двору, на самой середине лежал на боку разбитый кувшин с кунжутным маслом, ведра в четыре вместительности; темно-зеленая лужа масла распространяла свой характерный запах; кое-где бродили уцелевшие куры. Русские и туземные голоса слышались невдалеке, в густом фруктовом саду, прилегавшем к мельнице. Туда никак нельзя было пробраться верхом, я слез с лошади, привязал ее к колесу арбы, стоявшему у стены, и, нагнувшись, вошел, или, правильнее сказать, влез в стенной пролом. Человек шесть казаков и два афганца преспокойно лежали под тенью абрикосового куста и курили трубочки, около них находились порядочные узелки, связанные аккуратно, с походной опытностью. Казаки повскакали и, видимо, смешались; поднялись и афганцы, и оскалили свои белые, цыганские зубы…

– Вы что тут делаете?..

– Фуражиры, ваше б-ие…

– Как фуражиры?

– За ячменем присланы: урядник приказал непременно, чтобы на три дня запаслись!

– Это у вас ячмень? – указал я на узелки.

– Никак нет! – казаки замялись. – Ячменя не нашли!

– Теперь, ваше б-ие, какой ячмень, – принялся объяснять черноватый казак из башкир. – Татарва весь повысняла уже. В ямах, как есть, пусто…

– Какой сотни?

Казаки сказали. Я записал номер и велел им идти в лагерь и явиться к командиру; кстати, я велел им захватить с собой и афганцев…

Проследив немного за ними и убедясь, что они намерены исполнить мое приказание, я вышел из сада и поехал дальше на поиски.

Скоро я наткнулся на серую лошадь, оседланную офицерским седлом; лошадь эту я узнал – она принадлежала одному из адъютантов, тому самому, что так толково и ясно передавал приказания в начале боя. Два конных казака стояли тут же.

– АЫ. где?

– Там, в сакле, ваше б-ие!

Из темной сакли доносились женские голоса.

– Что вы там делаете? – крикнул я, нагнувшись с лошади к двери.

Из сакли вышел адъютант.

– Ах, это вы… Я послан тоже… эти подлецы, представьте, тут женщины. Это ужасно…

– Да, действительно ужасно, – согласился я. – Ну, садитесь и поедем вместе. Это казаки ваши?

Дальше мы поехали уже целой кавалькадой. По сторонам дороги в зелени мелькали то белые рубашки, то красные халаты и куртки афганцев; первые прятались, завидя нас; вторые же продолжали свое дело совершенно спокойно: они были положительно убеждены в законности грабежа после битвы и весьма удивлялись нашим требованиям возвратиться в лагерь.

– Посмотрите! – указал я адъютанту на что-то яркое, лежавшее в густом винограднике. Мой спутник задрожал и побледнел, как полотно. Да и было отчего.

Это что-то – была женщина, даже не женщина, а ребенок лет четырнадцати, судя по форматам почти детского тела. Она лежала навзничь, с широко раскинутыми руками и ногами; лиловый халатик и красная, длинная рубаха были изодраны в клочья; черные волосы, заплетенные во множество косичек, раскидались вокруг головы, глаза были страшно открыты, судорожно стиснутые зубы прикусили конец языка, под туловищем стояла целая лужа крови.

Даже казаки переглянулись между собой и осторожно объехали, отвернувшись от этого раздирающего душу зрелища.

А вот и наш поплатился: из какой-то очень небольшой дверки, ведущей в землянку, до половины вырытую в земле, торчали две ноги, обутые в русские, подкованные сапоги; эти ноги были неподвижны. Казаки ухватились за них и принялись тащить наружу. Вытащили, смотрим, ничего не разберем: только и осталось человечьего, что одни ноги, все остальное буквально измолочено тяжелыми китменями.

Солнце садилось, когда я окончил свой объезд. Несмотря на мои отлично выдрессированные нервы, несмотря на привычку к виду крови и человеческих страданий, я был положительно измучен нравственно, и какие горькие, самые безотрадные думы лезли в голову и разгоняли сон, рисуя перед глазами дикие, отвратительные сцены!

Быстро, почти без сумерек, наступила ночь, и весь бесконечно растянутый лагерь победителей запылал бесчисленными огнями; над долиной только стоял густой мрак, кое-где прерывающийся зловещими пятнами пожарного зарева. Угомонились, наконец, и там, и мертвая тишина царствовала за пределами наших бивуаков, обнесенных живой цепью часовых.

Когда минутами вдруг стихал разнообразный гул бивуачного движения и наступала неожиданная затишь, из степи, той страшной безводной степи, куда ушли на свою погибель разбитые бухарские войска, доносился хриплый вой волков, бродивших по месту побоища; щедрой рукой рассыпана была им пожива в степных лощинах, по скатам холмов, на гребнях высот, опаленных солнцем.

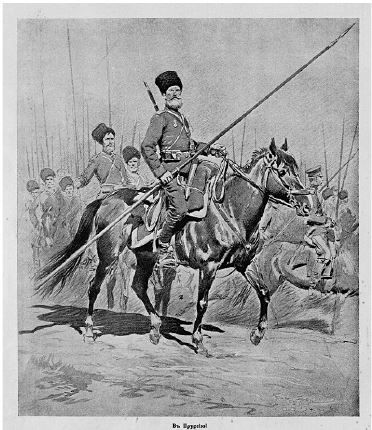

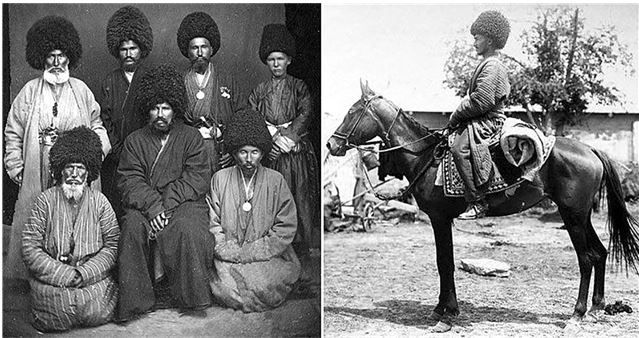

Уральские казаки

Чу! Вот и в нашем лагере завыл кто-то по-волчьи: это маркитант, у которого тайком просверлили днище у спиртного бочонка. Вот еще… нет, это хоровое пение в одной из офицерских палаток. Жиденький тенорок затягивает с вариациями:

Горные вершины спят во тьме ночной…

Подхватывает вразброд голосов десяток; один бас с густым хрипением выделяется из хора. Сам певец в длинной белой черкеске. Особенно подчеркивает слова:

Кавказские долины – кладбище удальцов.

Хлоп! – вылетевшая пробка стукнулась о палаточный верх.

– Сбегай в роту, – говорит кто-то вполголоса около палатки, – чтобы людей прислали… с лопатами…

– А что – помер?

– Все четверо кончились. Завтра, кто его знает, может, выступать утром будем – некогда будет…

– И за такую-то мадеру четыре рубля! – волнуется чей-то солидный баритон.

– Да ведь пойми ты: в долг. По-моему, так это – почти что даром…

Молча, с лопатами в руках, прошли друг за другом несколько солдат. Сзади несли за ними что-то длинное, завернутое в шинель; через минуту еще протащили два или три таких же свертка: это понесли хоронить умерших на перевязочном пункте.

Случалось не раз, что после того, как уходили наши войска, туземцы отыскивали могилы русских солдат и издевались над телами неверных; главным же образом трупы отрывались для того, чтобы отрезать у них головы и присоединить их к своим трофеям – кто там узнает, каким путем добыты эти кровавые доказательства воинской доблести, а между тем в Бухаре джигит, привезший русскую голову, щедро одаривается самим эмиром и приобретает себе знаменитое звание батыря, т. е. богатыря. Официальной платой за голову обыкновенно бывает полосатый яркий халат из полушелковой ткани (адраса) и золотая монета – тилля, но главное – заманчивый блеск военной славы…

Зная этот обычай – пакостить покойников (как выражаются наши солдаты), изобретен совершенно особенный способ погребения, которым удается обмануть чуткого азиата.

Прежде всего тщательно срезают пластинками дерн где-нибудь в менее бросающемся в глаза месте, затем вырывают узкую, довольно глубокую яму, стараясь поаккуратнее складывать вырытую землю, чтобы не очень насорить по окружности. Опустив тело, засыпают его и укладывают дерн опять на свое прежнее место. Это все солдаты так ловко и скоро делают, что, зная даже о существовании могилы, трудно определить без ошибки точный пункт погребения.

Старик унтер-офицер с кусочком георгиевской ленточки на рубахе распоряжался несложным похоронным обрядом. Выйдя немного за цепь часовых, вся группа спустилась немного в долину и остановилась у высокой стены, вдоль которой тянулась неглубокая рытвина, густо заросшая крапивой, мальвами и диким терновником. Застучали лопатки по сухой земле, и заколыхались стронутые с места высокие стебли.

– Поглядывай, братцы, чтобы какая погань не подглядела! – говорил один из роющих.

– Кому глядеть!.. Их теперь, чай, и в живых никого не осталось поблизости!

– И на завод не оставили…

– Ну, не скаль зубы при таком случае! – оборвал унтер с ленточкой.

– А Никонов, братцы мои, еще вчера-с в бессрочный собирался идти: «Что-то, – говорит, – словно по дому взгрустнулось – такая это, говорит, тоска, что и-и, Боже мой».

– Потому – конец свой чуял!

– А всех пуще Колосова, беднягу, жаль: то есть, вот душа-солдат был! Сказывал он как-то, что хотел ротного просить, чтобы ему жену выписали; детей, говорил, двое махоньких… вот-те и жена!..

– Шабаш, довольно! – остановил рабочих унтер, смерив глазом глубину ямы. – Кто молитвы читать будет?

– Красков знает!

– Я заупокойной не знаю! – отговаривался рыжий Красков.

– Ну, ничего, читай «Отче», потом «Богородицу» – и баста!

– Трижды «Со святыми упокой» опосля всего! – посоветовал кто-то.

– Ладно! Заваливай!

Однозвучно вылетали слова молитвы; им вторил лязг лопат, когда они, засыпая яму землей, сталкивались в дружной работе.

Молодой солдатик не выдержал и заплакал.

– Уж очень, братцы, Колосова жалко! – всхлипывал он, принимаясь за дерновую пластину.

Да и все остальные угрюмо, сосредоточенно работали, и тяжелый вздох не раз прерывал обыкновенную рабочую одышку.

Зарыли последнего, осмотрели еще раз, все ли в порядке, и пошли в лагерь. Там замирал уже неугомонный шум: все засыпало мало-помалу после тревог и волнений буйного, боевого дня. Даже у маркитанских палаток все успокоилось: последних потребителей разогнали дежурные, и торгаши укладывались и приводили в порядок свои походные магазины и рестораны.

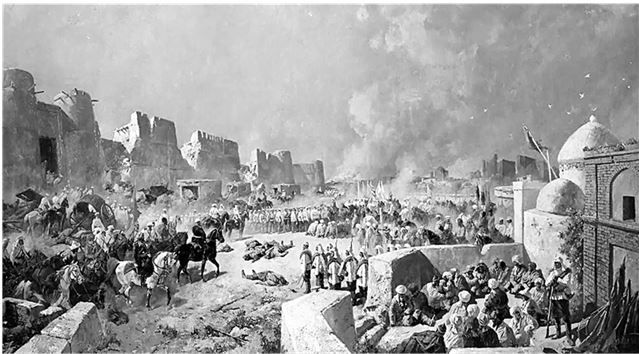

Н. Каразин. Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 года

Предположение выступать на следующий день оказалось одним только предположением. Войска простояли на тех же позициях весь день, простояли и еще один, собирались простоять и третий.

Из Самарканда доходили только туманные слухи, да иначе и быть не могло, потому что сообщение отряда с этим городом было отрезано, и джигиты, посланные с той и другой стороны, не достигли до цели, попадаясь в руки бродячих неприятельских партий.

Вдруг, Бог весть из какого источника, по всему лагерю разнесся ужасный слух: говорили, что весь самаркандский гарнизон перерезан до одного человека, что город этот снова в руках неприятеля, и что весь народ поднимается священной войной на пришельцев. Слух этот начинал подтверждаться; он, видимо, шел через наших арбакешей, имевших кое-какие сношения с туземцами, а, между прочим, мы знали, что около Самарканда творится что-то необыкновенное, и слух этот с каждой минутой принимал все более и более вероятия. Наши почтовые джигиты, которым удалось если не доехать до Самарканда, то, по крайней мере, вернуться обратно в лагерь, говорили все единогласно, что Самарканд весь окружен горными народами, пришедшими с Джура-Бием шегрисябзским, и что жители присоединились к восстанию. Многие приуныли у нас, да и было отчего: несмотря на превосходство нашего оружия, несмотря на кое-какие признаки, напоминающие европейские войска, мы не могли бы устоять при этой катастрофе и нам дорого пришлось бы поплатиться.

Так же внезапно, как распространился слух о нашем поражении, по лагерю разнесся другой, более утешительный говор: мы победили, неприятель бежит от самаркандских стен, сам Джура-Бий убит; а кто говорил – что взят в плен.

Все – вздор! Прихлынула третья волна тревожных слухов: и поражение – вздор, и победа – вздор; но дела наши в Самарканде все-таки весьма плохи, и если мы не поспешим на выручку самаркандского гарнизона, то, пожалуй, кое-что окажется и правдой.

Ввиду всего этого решено было не предпринимать дальнейших победоносных движений к Бухаре, а отступать к Самарканду.

На четвертый день нашей стоянки, рано утром, отряд снялся с бивуаков и потянулся обратно.

Проходя Зара-булаком, невольно зажимали носы, а конные подгоняли лошадей, спеша проехать зараженную полосу воздуха. Страшный вид представляла эта деревня: вся улица засорена всевозможным хламом, всюду гниют неубранные, разбухшие от июльской жары трупы. А во внутренность дворов лучше и не заглядывать, особенно теперь, когда страсти поулеглись, и многим пришлось взглянуть на дело рук своих более трезвым, неподкупным взглядом.

У мостика вода шла через, наводняя узкую улицу: громадный труп верблюда запрудил арык, заражая своим гниением зеленоватую воду, даже из пруда чем-то пахло весьма подозрительно, и лошади, подведенные для водопоя, отворачивали морды, отказывались от предложенного им пойла.

Прошли Зара-булаком, повернули ближе к степи. Высоты – место недавнего боя – находились теперь по правую руку и, словно усеянные маком, краснелись на солнце. От авангарда отделилась группа всадников и поехала к высотам: это были офицеры из штаба, которым хотелось по числу трупов на данном пространстве определить, хоть приблизительно, размеры неприятельской потери. Но они недолго считали: в этой адской атмосфере было трудно пробыть хоть несколько минут, и компания вернулась к отряду, имея случай убедиться в необыкновенной живучести человека; особенно один труп поразил всех своим видом: он не разбух, как все остальные, а сохранил свои первоначальные формы; когда к нему подъехали, то заметили, что труп этот глядел живыми глазами. Несчастного подняли, привезли к лазаретным фурам и подали медицинские пособия; у него оказались: проколотое штыком плечо, переломлена нога выше колена и удар прикладом по черепу. Через час больной мог говорить, хоть и слабо, почти невнятно, но совершенно определенно выражая свои желания. «Воды… воды!..» – вот первые слова, которые он произнес на гортанном афганском языке. Почти четверо суток пролежал на страшном припеке без всякой помощи, да вдобавок с такими ужасными ранами! К ночи, однако же, он отошел в вечность; может быть, потому, что его уж очень старались поставить на ноги.

Солнце было еще высоко, когда мы вернулись в Катта-Курган и расположились на пепелищах прежних бивуаков.

Туркмены-текинцы

К югу от бухарской дороги, именно в ту сторону, куда отброшены были пешие бухарские войска, тянется на несколько дней конного пути мертвая, безводная степь. Изредка степь эту прорезывают неглубокие, каменистые балки, кое-где виднеются невысокие, пологие холмы, и все это покрыто слоем серой пыли, похожей на пепел, в котором кое-где торчат рыжеватые, словно верблюжья шерсть, сожженные летним солнцем остатки жалкой степной растительности. Свободно носится ветер по необъятному простору, поднимает целые облака этой пыли и заносит ею белеющие кости палого верблюда или дробные следки быстрых, как сам ветер, сайгаков. Окидывая взглядом волнующуюся в степном мираже линию горизонта, редко можно заметить какое-нибудь живое существо, разве проголодавшаяся, чахлая пара мелкорослых волков, подняв кверху носы, перебегут от одной балки к другой, потягивая горячий воздух – не пахнет ли откуда еще необглоданной окончательно падалью.

Бросая свое жалкое оружие, беспорядочными толпами шли бухарцы с холма на холм, из лощины в лощину, забираясь все дальше и дальше в мертвую пустыню. Давно прекратилось преследование, давно замолк гул последнего выстрела, а в ушах несчастных беглецов все еще раздавались страшные, победные крики гяуров, резкий свист пуль врага беспощадного.

Вперив в пространство тусклые взоры, бормоча коснеющим языком бессвязные молитвы, они шли и падали, ослабев от потери крови, от мучительной жажды. В воспаленных мозгах бродил тяжелый чад и угар – следы одуряющего опиума.

Кто падал – тот уже и не пытался вставать более: ему суждено было умереть в степи.

Верстах в тридцати находится, почти на самой дороге в Карши, группа небольших колодцев, у которых кочевые наймы поят своих неприхотливых овец. В эту именно сторону, словно инстинктивно, тянулись вереницы красных курток, и, по мере приближения к колодцам, в помертвелых глазах загорались искры слабой надежды на спасение.

Вот синим гребнем протянулась скалистая гряда, за этой грядой, в лощине, колодцы, в колодцах – вода, а с ней – спасение. Усталые ноги движутся бодрее, даже раненые приподнимаются и ползком тянутся к этой синеющей гряде, задерживая мучительные стоны.

Густая пыль стоит над лощиной; там слышны ржание лошадей, крики и ругань: конные тюркмены раньше поспели к колодцам; им надо и себе утолить жажду, и напоить своих лошадей, а в колодцах воды немного: они вырыты как раз по размеру суточных потребностей кочевников, только через сутки опять они наполнятся водой; как же ждать сутки, когда час ожидания может окончиться смертью? Но, может быть, счастливцы не всю воду выпьют, может быть, достанется и на долю отставших пеших…

Крики вокруг колодцев усиливаются, слышны выстрелы, из пыли вырываются кони без всадников с разметанными седлами и несутся в степь. Начинается ожесточенная схватка… Нет надежды! Это дерутся за последние капли.

Реже и реже становится толпа вокруг колодцев, конники уходят дальше; толпа за толпой тянутся они по каршинской дороге; длинные пики с пучками конских волос, словно гибкий камыш, волнуются между холмами, скрываясь из глаз мало-помалу; развеваются по ветру концы белых тюрбанов, ярко сверкает на солнце золотое шитье на спинах сановных наездников.

В свою очередь, все ближе и ближе подходят разрозненные массы пеших: вот они поднимаются на гребень, им осталось только спуститься в лощину, на дне которой, словно в беспорядке наброшенные груды камней, виднеются жерла колодцев.

Опять появляется слабая надежда; передние ускоряют шаг… вот побежали…

На дне колодцев ничего, кроме клейкой, зеленовато-черной, густой грязи. Поблизости валяются раздавленные в свалке кожаные ведра – постоянная принадлежность степных колодцев; волосяные арканы, на которых опускают эти ведра, увезены; да если бы они и оставались, так разве для того только, чтобы на них удавиться.

А жаждущие все прибывают и прибывают, гуще и гуще становится толпа – задние еще не подозревают о катастрофе.

Капля по капле медленно просачивается влажность сквозь песчаные стены колодцев и стекает на дно; жиже становится грязь… еще бы час-два терпения, и воды, хотя бы для немногих, накопилось бы достаточно. Но возможны ли эти час-два терпения, когда человеком начинает овладевать бешенство, когда человек забывает все, кроме жгучей потребности пить?

Чем попало вычерпывают эту грязь, глотают ее, давятся и падают, задыхаясь в конвульсиях.

Высокий, мускулистый, словно бронзовая статуя, татарин виднеется выше всех над толпой: он стоит на колодезной обкладке, его сжатые кулаки подняты к небу; из охрипшего горла вырываются самые ужасные ругательства, направленные на небо, на Аллаха, на пророка, но пуще всего достается эмиру Мозофару. Вдруг он как-то странно закинулся назад, руки взболтнули в воздухе – и эта атлетическая, полуобнаженная фигура полетела головой вниз, прямо в темное отверстие колодца. Старик мулла, с длинной пожелтевшей бородой, стоит в двух шагах от этого места, опустив дымящийся ствол фитильного мултука. До этой минуты он молча молился в стороне, пока его не вывели из религиозной задумчивости богохульные ругательства татарина.

Припадки бешенства сменились мало-помалу тупым безмолвием; полная апатия овладевала большинством… Вон, в стороне, прислонившись к большому камню, сидит один: на лице его полнейшее спокойствие, глаза закрыты, голова опущена на грудь… он спит, но уже дыхание прекратилось – это пораженный солнечным ударом – смерть спокойная, она незаметно приходит в глубоком сне, и счастливец вовсе не знает ее приближения…

Широко махая гигантскими крыльями, носятся над этим царством смерти степные орлы-стервятники: они заранее предвкушают обильную жатву, и их не пугают даже те конкуренты, которые, вон, там, за этой усеянной мелкими камнями красноватой отлогостью, притаились, поджав свои хвосты, щелкая, словно в лихорадке, голодными зубами.

С наступающими сумерками все более и более сбегается волков из степи, занимая соседние рытвины, выжидая, когда уйдут живые и оставят им на съедение своих мертвых собратий.

Спустя месяца два после этих событий мне пришлось быть с казачьим разъездом у этих самых колодцев. Всюду, куда только хватал глаз, белелись человеческие кости и пестрели клочья цветной одежды. Туземцы-пастухи, которые поили своих овец у колодцев (так как время клонилось уже к ночи), говорили мне, что на пути от зара-булакских высот и около колодцев человеческих тел было гораздо больше, чем на месте самого побоища. Недаром говорили, что из семи тысяч регулярных пехотинцев эмира Мозофара едва одна тысяча собралась в Бухаре, и то почти через месяц после сражения.

Страшное положение, когда на несчастных побежденных восстает даже сама, не знающая пощады, природа.

Колодцы эти носят теперь название «Кара-Кудук», что значит – черные колодцы.