Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Будущее и прошлое по меркам социальной антропологии

– Кирилл, вы человек многогранный, с широким кругом интересов. И всё же – чем вы сейчас увлечены больше всего?

– Я полноценно занимаюсь наукой последние лет 10-15, хотя можно сказать, что шёл к этому неосознанно всю свою зрелую жизнь. У меня два института за плечами, первый – историко-архивный, он тогда как раз преобразовывался в РГГУ, так что поступал я в историко-архивный, а заканчивал уже РГГУ, факультет научно-технической информации. Мне предлагали пойти в аспирантуру, но я, поскольку времена были такие экономические непростые, предпочёл бизнес, книгоиздание, и больше 20 лет в нём варился. При этом всё равно какие-то научные позывы время от времени проявлялись. Писал комментарии, предисловия к каким-то трудам, которые меня неосознанно интересовали. Ну и опять же по поводу разносторонности интересов. С одной стороны, это был Витгенштейн, которого я до сих пор нежно люблю, и в прошлом году у меня вышла книжка, новый перевод логико-философского трактата с комментариями. Плюс там ещё в качестве приложения несколько работ по конструированию языков, искусственных языков. А с другой стороны, меня всегда влекли и продолжают увлекать этнография и антропология. И вот, когда я в конце концов устал от бизнеса и решил сосредоточиться на науке, то именно этнография и антропология стали таким естественным выбором, которым я сейчас продолжаю заниматься.

– Мы с вами встречаемся на симпозиуме, посвященном проектированию будущего. Его организатор, Росатом, работает с будущим непосредственно, там рабочее планирование на пятьдесят дет вперёд. И меня очень заинтересовало, что вы в своей вчерашней лекции о будущем упомянули о проблеме исторической памяти. Как это связано?

– Это, наверное, прорастает именно из интереса к этнографии и антропологии, потому что как только мы начинаем рассматривать любое человеческое сообщество, неважно – традиционное или современное, или традиционно-современное, мы сразу обнаруживаем, что очень многое в текущем поведении этого сообщества и в тех прогнозах, которые мы на основе текущего поведения можем построить относительно дальнейшего, восходит к прошлому. Собственно, не к прошлому в чистом виде, в таком абсолютном историческом виде, а в том, как конкретное общество и конкретные представители этого общества работают с образами прошлого, какие объекты прошлого им представляются наиболее значимыми и почему, как они их преподносят и как в конце концов обучают новые поколения ценить прошлое, что именно в этом прошлом нужно ценить для того, чтобы коллектив продолжал существовать. Поэтому, в принципе, мне кажется, что это вполне такое естественное развитие хронологической линии от прошлого к будущему.

Возьмите, к примеру, Китай, который, с одной стороны, вроде как сегодня в массовом сознании, в коллективном знании воспринимается как лидер технологического развития, а с другой – сами китайцы не устают подчёркивать, что 3,5 тысячи лет истории – они не просто история, а та самая картинка мира, то самое мировоззрение, которое и определяет нынешнее и завтрашнее положение Китая. Поэтому мне кажется, что напрямую это соотносится.

– И всё же... Даже сам термин – «политика памяти» - заявляет о себе как о продукте во многом идеологическом, тогда как антропология, этнография – это всё же в первую очередь наука...

– Ну, если конкретно, то социальная антропология, в отличие от физической, тоже довольно рыхлая штука. В физической мы черепа измеряем, а социальная антропология пытается понять поведение человеческих коллективов в тех или иных ситуациях. У неё нет строго очерченных границ, она такая, если можно так выразиться, междисциплинарная наука, поэтому она активно вторгается на территорию других дисциплин. И в этом смысле история и политическая история прошлого, собственно, к чему относится историческая память, – это как раз вполне себе легитимный проект для антропологического изучения. Ну, плюс само направление memory studies, опять же, у нас есть на русском языке только калька «исследования памяти». Всё-таки memory studies такое более ёмкое понятие, я бы сказал, в английском варианте. Оно подразумевает применение не только исторических, но и антропологических методов изучения предмета.

Вот, например, чтобы быть ближе к темам, представляющим интерес для вашего журнала – проблема неоязычества. У меня буквально через месяц в одном московском издательстве должна выйти книжка про славянскую нечисть.

– Про славянскую нечисть?

– Да, про славянскую нечисть. И дальше мы намерены этот проект развивать. Там будет не только нечисть. Там будут стихийные духи, там будут домашние духи. То есть как бы это забавная ситуация, потому что по моим прикидкам, если брать современную постсоветскую историю, где-то с периодичностью раз в 10-15 лет вдруг… Ну, будем говорить, наверное, про читателей в первую очередь, хотя это касается и зрителей, и потребителей… Ну, потребителей компьютерных игр, наверное, в меньшей степени, а вот читателей и зрителей точно. Вдруг просыпается интерес к национальному. Происходит такое резкое возрождение национального духа.

Первый прилив такого национального самосознания был в середине девяностых. Я как раз тогда активно занимался книгоизданием, и очень многие коллеги-издатели удивлялись: вдруг публике, как выяснилось, стало интересно читать про наших. То есть мы помним, что, когда отменились цензурные запреты, если брать фантастику, все кинулись издавать англоязычную фантастику, переводную, которую раньше по цензурным соображениям нельзя было публиковать. Многотомные собрания сочинений Гаррисона, Саймака, того же Азимова. А в середине девяностых вдруг наступило резкое пресыщение, и к этому периоду как раз относится не только начало издательской истории славянского фэнтези, но и вообще бум на русскоязычную фантастику. Как юмористически выразился писатель-фантаст Женя Лукин: «Да кем же мы стали, если нас разрешили». Собственно, кроме фэнтези, вдруг все стали наперебой издавать и, что для издателя самое главное, покупать русскоязычную фантастику вообще, на которую до этого не обращали толком внимания. Потом опять где-то через 7-8 лет стала преобладать фантастика зарубежная, а вот сейчас, как мы видим, вновь возрождается интерес ко всему национальному. И та же самая книжка про славянскую нечисть – это, конечно, не художественная книжка, а научно-популярная, но всё равно она – тоже отражение этого интереса именно к национальной тематике. И если посмотреть на сегодняшний книжный рынок, мы увидим, что очень много товаров, которые так иначе эксплуатируют русскую или, если брать шире, славянскую тему.

А почему я сказал, что это ближе к тематике вашего журнала – да потому, что Поволжье, Алтай, Сибирь – это на сегодняшний день, можно сказать, очаги сохранившихся нативных религий, религиозных воззрений. То есть их ни в коем случае нельзя назвать новыми язычниками, потому что, в отличие от каких-нибудь славянских родноверов, у которых, даже если мы считаем, что действительно языческие верования на большей части территории России присутствовали, что довольно спорно, но, так или иначе, если вот эта традиция была, то на славянских территориях она прервалась, а сейчас её возобновляют, то применительно к Поволжью, Алтаю и Сибири, конечно, об этом говорить нельзя. Там традиция, вот как она идёт с незапамятных времён, так и существует по сей день, безусловно, модифицируясь ввиду развития общества, но тем не менее она сохраняется, и это не может не вызывать научного интереса. Марийцы, мордва, удмурты...

Казалось бы, да? Вот 70 лет советской власти, которая вроде как активно искореняла все религиозные и околорелигиозные воззрения как дурман для народа, но, несмотря на это, мы имеем живую традицию. С одной стороны, искореняли, а с другой – пресловутая политика коренизации, которую опять же советская власть проводила, направленная на развитие, назовём это так, национального самосознания, она в том числе предусматривала и либо поддержание, либо даже изобретение в таком конструктивистском смысле национальных верований, которые признавались неотъемлемой частью наследия малых народов. И это, безусловно, должно было сказаться на сохранении живой традиции.

– Да и образ жизни, наверное...

– Да, и образ жизни. Есть кочевые народы, где по определению, в общем, влияние институтов государственной власти не слишком велико, а с другой – есть народы оседлые, но которые, в отличие от славян, тяготеющих к городам, сохраняют преимущественно сельский образ жизни. И при сельском образе жизни какие-то традиционные устои сохраняются гораздо прочнее и гораздо крепче. То есть можно долго выяснять, там целый комплекс причин, но вот это, на мой взгляд, основные.

– Вы говорили о «неоязычестве». Это что-то типа новомодной субкультуры?

– Ну, не совсем. Я, в частности, целенаправленно занимаюсь исследованием, назовём это за неимением лучшего термина, северной традиции. Это в первую очередь, конечно, скандинавская традиция, ну и германо-скандинавская, но не только она, потому что сюда же попадают на самом деле и северные кочевые народы – саамы, ненцы и далее на восток. И собственно к тому, как эта самая северная традиция получает развитие у современных горожан, причём это совершенно не обязательно будут представители национальных меньшинств, а это вполне могут быть представители национального большинства, которые по тем или иным причинам вдруг начинают увлекаться, казалось бы, чужой религией. И они практически все, у кого доводилось брать интервью, подчёркивают, что для них определяющим фактором в выборе именно этой системы верований является северная природа. Каждый вкладывает в это словосочетание, безусловно, свой смысл, но вот некая общая картинка северной природы как побудительного мотива к смене религии – она, конечно, присутствует.

– Но при этом, скажем, я бы не сказал, что поморы наши – они язычники. Они вообще…

– Там вообще странная картинка получается, потому что, если брать русский Север, то вот я сам не очень люблю термин «двоеверие», потому что он ничего толком не объясняет, но, как ни крути, тут, наверное, от него никуда не деться. Вот эти сохранившиеся поморские деревни – там удивительная какая-то смесь дохристианских, раннехристианских, позднехристианских плюс ещё каких-то современных масс-культурных наслоений, которые образуют такой крайне затейливый калейдоскоп и винегрет, и отделить одно от другого, сказать, что вот это язычник, а вот это не язычник, крайне затруднительно. То есть, с одной стороны, там будут висеть в избе иконы, но при этом мы совершенно спокойно, помолившись иконам, пойдём в лес и будем перевязывать веточки деревьям в качестве нативного языческого обряда, и никакого противоречия мы здесь не увидим.

– А нашими поволжскими и уральскими финно-уграми вы занимались?

– Напрямую нет, но да, обращать внимание так или иначе приходится. В частности, меня там крайне интересует ситуация, например, с озером Светлояр в Нижегородской губернии. Это знаменитая китежская легенда, на которую, как выясняется сегодня, существуют как минимум пять или шесть претендентов, каждый из которых толкует эту легенду по-своему. Есть русская православная церковь, есть староверы, которые немножко иначе это всё преподносят, а есть славянские язычники, которые считают Светлояр святым местом. Есть язычники не славянские, а… Ну, как правильно их назвать, последователи нью-эйдж в разных вариациях, то есть это могут быть и анастасийцы, это могут быть ещё кто-то, и виккане, в конце концов. И есть те же самые финно-угры, которые будут рассказывать, что на самом деле Китеж – это марийский, удмуртский, чувашский город. И всё это образует такой крайне затейливый клубок вокруг Светлояра.

– Та всё же – про сходство с молодёжными субкультурами...

– Вы знаете, тут странная картинка получается, потому что у нас, если брать именно постсоветскую эпоху, то, на мой взгляд (и я думаю, что коллеги со мной согласятся), наблюдаются две волны. Первая волна – это конец семидесятых – восьмидесятые годы, когда, собственно, стали появляться первые такие официально признанные неоязычники, славянские в первую очередь, и, так сказать, корифеи славянского язычества типа там Доброслава, Велимира, собственно от которых всё пошло, основоположники. И те, кто пришёл в неоязычество тогда, кто-то из них до сих пор руководит своими общинами, кто-то практикует в одиночку, но это вот как бы совершенно конкретное поколение. И собственного к нему, к этому поколению, в значительной степени применимы те эпитеты, которые давали и продолжают давать по инерции мышления либеральные учёные, приравнивая неоязычество к экстремизму. Потому что да, мы помним и «Русское национальное движение» примерно тех же лет, и там действительно было довольно много неоязычников, для которых, в общем, это родные боги, и «Русь превыше всего» – это были равнозначные понятия.

.jpg)

А сейчас в значительной степени, на мой взгляд, пейзаж неоязычества определяет вторая волна, для которой всё это не имеет ровным счётом никакого значения. Для них важно духовное саморазвитие, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы их по большому счёту не трогали. Неважно – идёт ли речь о государстве или идёт речь о Русской православной церкви, которая логично видит в неоязычестве своего противника. То есть они всячески подчёркивают в интервью: «Мы никуда не рвёмся, не замышляем никаких нехороших планов по установлению своего господства, не приведи господь, что называется. Мы хотим, чтобы… Вот мы верим в то-то и то-то, мы понимаем, что это не укладывается в доктрину официальной церкви, но как бы у нас же свобода вероисповедания. Мы хотим в это верить – и всё, нам больше ничего не нужно». Поэтому да, вот две волны, и одна – это всё-таки там поколение, я бы так сказал, 50-60, даже 70, а вторая волна – это поколение 40, 30 и немножко за 20. Понятно, что для второго поколения, если брать совсем молодёжь, то для них в значительной степени это будет форма проведения досуга, что подчёркивают всевозможные языческие фестивали, когда там даже у самих неоязычников, у меня сейчас из головы вылетело, есть какое-то обозначение специальное для той публики, которая приезжает именно на фестивали. Ну, не то что их там презирают, но к ним относятся так снисходительно: «А, вот эти приехали, понятно, сейчас потусуются и опять уедут». Для многих из второго поколения неоязычество – это своего рода форма досуга. То есть кто-то на досуге уезжает на природу, ну, а кто-то кланяется Перуну.

Наша справка

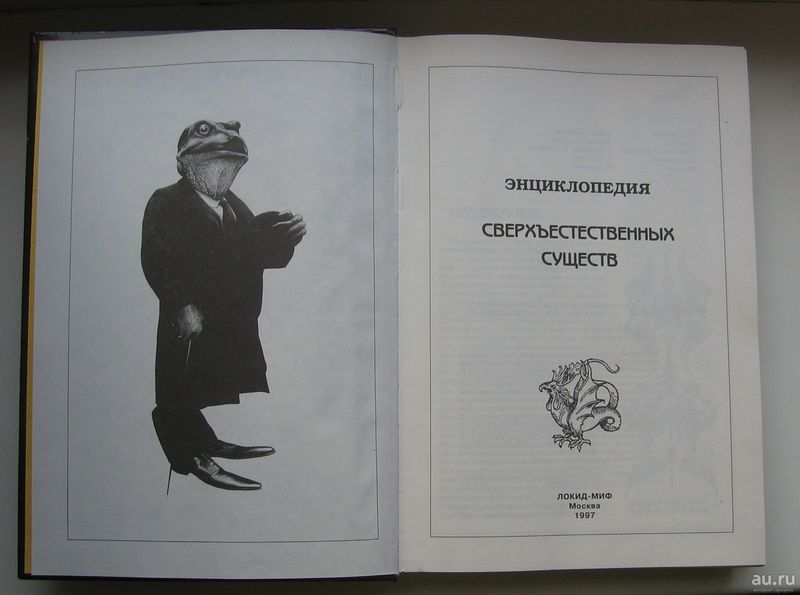

Кирилл Михайлович КОРОЛЕВ (Россия, Санкт-Петербург, родился в Москве 27 января 1967 г.), русский переводчик, критик и библиограф, издатель. Автор энциклопедических работ «Мифические существа», «Мифология и фольклор народов Северо-Западной Европы», «Мир Толкина», участник проектов «Энциклопедия. Мир братьев Стругацких», «Секретные материалы». Лауреат премий "Странник"-98 за перевод романа Г. Кука "Жалкие свинцовые божки" и за книгу "Энциклопедия сверхъестественных существ". Работал в издательстве "Полярис" (Рига), в журнале "Если", в издательстве "АСТ" (Москва).

В настоящее время — главный редактор издательства Terra Fantastica.