Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Семён Заславский. Лазурь и розы

Неисповедимы пути поэтов и переводчиков. Так бывает: в иноязычном тексте душа располагается как в родном доме, узнавая знакомые и милые предметы с детства и заново обживая их. «Живите в доме и не рухнет дом» – говорил Арсений Тарковский. Наша память, как и любовь, избирательна и пристрастна, внимательна и благодарна.

Это эссе, как и стихотворение, приложенное к нему, посвящаются памяти моего покойного тбилисского друга Эллы Маркман.

Введение в тему.

Эссе, предлагаемое мною для публикации в уважаемом журнале «Хан-Тенгри», было написано в эпоху существования Советского Союза. В том времени автор данного текста сочувствовал некоторым лидерам из зарождающихся движений за национальное освобождение в Украине и Грузии. Дружил с Иваном Сокульским – выдающимся украинским поэтом, который за свои убеждения отсидел 12 лет в мордовских лагерях.

В Тбилиси известный музыкант Александр Галустов познакомил меня с выдающимся грузинским философом Мерабом Мамардашвили и с дёрганным, истеричным Звиадом Гамсахурдия, тогда ещё литератором-диссидентом, а не президентом Грузии.

Однако, вскоре после распада СССР Грузия – при Звиаде – погрузилась в дикую и необузданную стихию гражданской войны, а Украина после двух своих Майданов затеяла кровавую междоусобную распрю, отбросившую её к временам феодальной поножовщины начала XVIII века…

Вопрос о взаимоотношениях больших и малых народов вновь мучает нас и требует мирного разрешения.

Да, любая империя в пору своего становления ведёт захватнические войны, включая малые народы в свой состав. Но тем самым она предоставляет им и защиту от многочисленных внешних врагов, и возможность приобщения к своей культуре. Об этом (имеется в виду включение Грузии в пространство Российского государства) прекрасно сказано в гениальной поэме Лермонтова «Мцыри»:

И Божья благодать сошла

На Грузию. Она цвела,

Не опасаяся врагов

За гранью дружеских штыков.

Правда, и «…за гранью дружеских штыков» зреет недовольство малого народа имперской политикой, особенно в пору ослабления великого государства, каким был, к примеру, ещё совсем недавно Советский Союз. Вот что думал об интересующей нас проблеме мудрый советский писатель Василий Гроссман:

«Очень важно, что к чему, и от чего что. Двадцатый век столкнулся с невероятным преувеличением значения национального характера. Это преувеличение допускают и великие, и малые нации. Но провозглашение национального превосходства многочисленного и сильного народа, способного создать миллионные армии и владеющего грозным оружием, сулит миру завоевательные и несправедливые войны, порабощение племён и народов Земли. А националистический экстаз малых народов возникает как средство обороны достоинства и свободы. И всё же, при всём различии национализма нападающих и национализма обороняющихся, оба эти национализма во многом сходны. С коварной лёгкостью теряет национализм малого народа свою человеческую благородную основу. Он не становится от этого грозным, но он становится жалким, не возвышает а унижает. Так, стремясь доказать чужую неполноценность, человек обнаруживает свою собственную… В борьбе за человеческое богатство – духовное и материальное, в борьбе за человеческую свободу мысли, слова, свободу сеять то, что хочет сеять крестьянин, в свободе пользоваться плодами рук своих – и есть истинная борьба за национальное достоинство. Национальная свобода может торжествовать лишь в одной форме – в торжестве человеческой свободы. Это путь и малых народов, и народов великих по государственной силе, по численности своей. И конечно русские люди также как армяне, грузины, казахи, калмыки, узбеки, должны во всей глубине понимать, что в отказе от идеи превосходства своего национального характера лежит истинное утверждение величия и достоинства русского человека, русского народа, его литературы, его науки. В человеческом братстве, противопоставленном железу национальной кичливости, и есть единственная и истинная суть национальной свободы.»

Жизнь в наши смутные времена подтверждает великую справедливость слов Василия Гроссмана. Кажется, ещё совсем недавно народы бывшего советского государства так стремились понять друг друга, проникались чувством взаимного уважения, и до поры до времени отдельные вспышки националистической ненависти не получали поддержки, говоря языком газетного штампа, широких народных масс.

Перестройка и гласность принесли болезнь коллективного прозрения с её безумной и бездумной пляской на костях всех общественных институтов, так или иначе сдерживающих проявление пещерного зоологического национализма. И запылали на карте нашего бывшего отечества горячие точки: Абхазия, Грузия, Осетия, Армения, Азербайджан. Страшным прологом к этим событиям послужила слепая и подлая резня вначале в Сумгаите, затем в Фергане…

И стало очевидным, что во времена местечковых склочных разборок, именуемых территориальными войнами, деградирует сознание народов, идеалы справедливости и братства уничтожаются газетной и телевизионной пропагандой, усиленной хамской вседозволенностью всемирного интернетного мещанства.

Скажу по совести – не изменились, а трансформировались мои взгляды за это время и, может быть, эссе «Лазурь и розы» в наши дни я дополнил бы словами, изложенными выше. Только всё же пусть читатели журнала «Хан-Тенгри» прочтут его в первоначальной редакции.

Добавлю только, что несмотря на все конфликты и войны на её территориях, я верю в грядущее небывалое возрождение России и всех народов, связанных с нею кровным и братским родством!

1.

В тумане прапамяти народной взошло и вспыхнуло солнце героического эпоса «Вепхисткаосани». Оно заиграло и преломилось на гранях гор, озаряя самые отдалённые ущелья и долины, где в античных кувшинах Колхиды забродило рубиновое маджари Христовой жертвы…

Пройдёт время и, пожалуй, только в начале XX века начнёт аукаться на иных языках поэма «Витязь в тигровой шкуре». Константин Бальмонт, один из первых мастеров и рыцарей поэтического перевода, взял на себя труд полного переложения великого эпоса на русский язык. И каждый из последующих переводчиков Руставели вкладывал душу и сердце в этот текст, учитывая опыт Бальмонта, соглашаясь или споря с ним. Я хочу напомнить читателю, как звучат в украинском переводе Николая Платоновича Бажана стихи Руставели:

Той, що силою своєю сотворив будову світу,

Вклав у всі живі створіння душу, з духом неба злиту, --

Він, нам людям, дав цю землю, многобарвну, повну цвіту,

Дав царям свою подобу, величаву й гордовиту.

Ти, єдиний Боже, твориш в світі образ тіл усіх;

Дай же сил, щоб я у битві з сатаною не знеміг,

Сповни прагненням міджнура до останніх днів моїх,

І коли прийду до тебе, полегши тяжкій мій гріх!

Лева владного, що гідно носить спис, і меч і щіт,

І Тамар, царицю-сонце, світлий лал її ланит, --

Чи посмію їх вславляти, чи складу пісенний спит?

Як солодкий мед вкушати, так вдивлятись в їхній вид.

Про Тамар тепер співаймо, лиймо ключ кривавих сліз;

Я колись виборні оди їй на славу вже приніс –

Гішер плес я взяв чорнилом, а комиш калямом стис,

В серце тих, що спів мій чують, пісня влучить наче спис.

Мною, к сожалению, переведены только эти начальные строфы эпоса:

Сотворивший твердь и небо волей доблестной своей,

Жизни творческая сила, дух любого существа,

Даровавший бесконечным поколениям людей,

Мирозданию подобный, царский облик божества,

О, Единый, о, Создатель, о, Ваятель дивных тел,

Укрепи меня, дай силу мне восстать над сатаной,

Чтоб греховные соблазны я любовью одолел,

Чтоб над смертью воссияла чистота любви земной!

Как посметь мне петь и славить, как в стихи свои облечь

Льва-Тамар, его десницу и копьё, и щит, и меч?

Кто посмел царицу солнца смертным взором созерцать,

Знает высшее блаженство, чует божью благодать!

Я пою Тамар-царицу, проливая слёз потоки.

Поклонялся ей всегда я, был всегда ей верен я,

Кровь моя – мои чернила, а перо – тростник высокий.

Тех, кто слышит эти строки – да сразит удар копья!

…Такой текст прошёл через многие века и народы для того, чтобы обрести и в грузинском языке свою мелодию любви и непоколебимой веры. Первобытная радость и мощь божественной сопричастности к сотворению мира, подобная этой музыке-молитве, возможно, звучала и в гимнах Эхнатона, и в псалмах Давида.

И в недавно обнаруженном булгарском эпосе «Шан кызы Дастаны», чей ген, по мнению некоторых исследователей, проявляет себя и в гениальном произведении Руставели. Можно сказать, что грузинский этнос осознал себя в эпосе великого Шота, приобретя в нём благородную и достойную самоуважения форму.

И, вопреки всем дальнейшим тектоническим сдвигам Кавказской коры, вопреки катастрофам, войнам и бедам – грузинский народ звучит в земной истории и ноосфере на неуничтожимом языке Руставели.

Благодарю тебя, Отче, что дал мне услышать эту музыку и хотя бы отчасти прикоснуться к её тайне в пределах моего разумения и языка.

2.

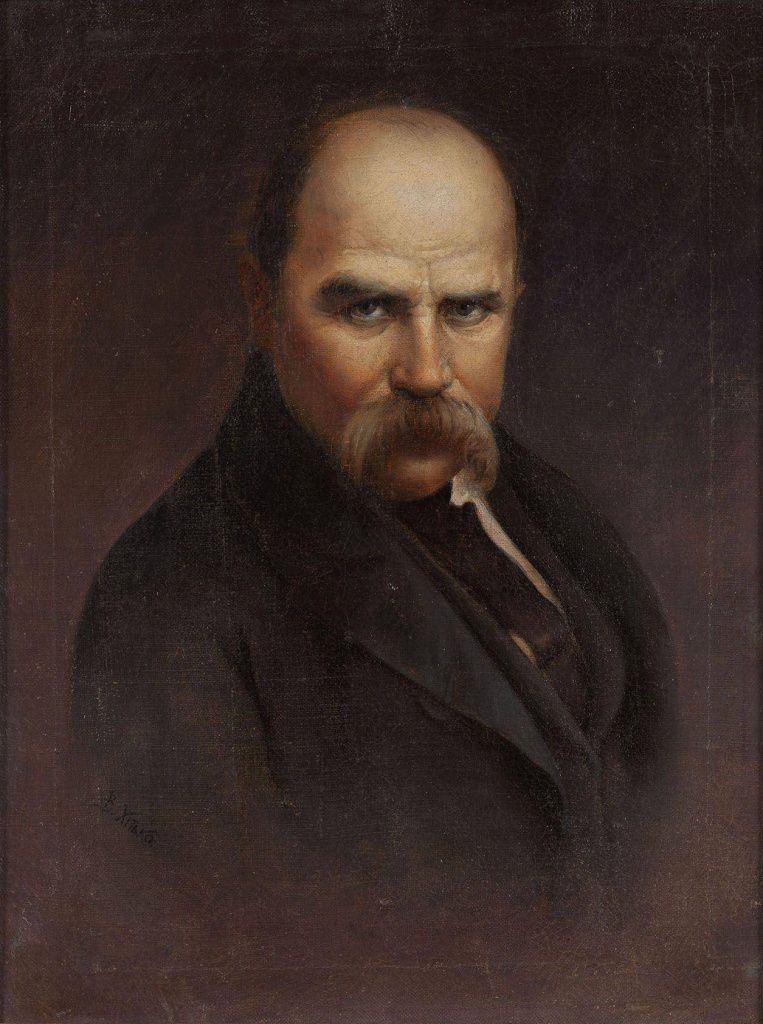

Николоз Бараташвили написал «Мерани», узнав о заточении в тюрьму своего дяди Григола Орбелиани, одного из участников заговора против царской российской власти на Кавказе. Через некоторое время Григол Орбелиани, как и большинство представителей грузинской военной элиты, был неожиданно помилован, и в дальнейшем даже получил должность генерал-губернатора Тифлиса. В конце жизни он стал генерал-адьютантом, заместителем царского наместника на Кавказе и членом Государственного совета Российской Империи.

…Удивительно продуманной оказалась тогда тактика царского правительства, решившего актом помилования привлечь на свою сторону грузинскую военную знать и с её помощью окончательно усмирить непокорные племена и народы Чечни и Дагестана.

Таковы некоторые обстоятельства места и времени создания текста «Мерани».

Возможно, стремление вырвать из тюрьмы близкого человека, или хотя бы поддержать его морально там, в тёмном узилище – явилось первым толчком к появлению на свет «Мерани»? А может, боль и обида за попранные национальные честь и достоинство, усиленные подсознательной родовой памятью о былом величии и мощи народа грузинского времён Давида-строителя и царицы Тамары?

Или смутное и тяжкое предчувствие грядущих обвалов и крушений национальной породы, когда лучшие её представители будут стёрты в пыль, а иные приспособятся и выживут и дадут потомство в череде самых различных мутаций и метаморфоз уже как бы не своей судьбы, вышвырнутые из неё вселенским ветром на обочину мировой истории?

Вот примерно то, о чём я думал, переводя «Мерани».

Без пути, без дороги Мерани стремительно мчится. --

Мне во след раздаётся злоокого ворона крик.

Мчись, Мерани, вперёд, разрывая любые границы.

Брось на ветер всю чёрную горечь раздумий моих!

Взмой над низкими тучами, их разметав в урагане.

Над провалами мрака, над хором рыдающих рек

Ты лети под ударами ливня и зноя, Мерани,

И оставь навсегда мой охваченный гибелью век!

Пусть покину я близких, и всё, что любил я, покину

И уже никогда не увижу отеческий дом, --

Там, где солнце Отчизны остынет, зайдя на чужбину,

Звёзды неба родного останутся в сердце моём.

Но душа возликует в порыве твоём несравненном,

И любовью окрасится огненно-пенный поток!

Мчись, Мерани, не знает предела твой бег вдохновенный,

Брось на ветер всю горечь сомнений моих и тревог!

Пусть умру не на Родине я, а погибну на воле.

Пусть моим пораженьем смертельный закончится бой,

Пусть могилу мне выроет ворон в покинутом поле

И стенающий ветер останки засыплет землёй;

Пусть я буду омыт не слезами – небесной росою,

Пусть с чужою землёю смешается где-то мой прах, --

Ты лети безоглядно, Мерани, на битву с судьбою,

Претерпи испытанья на всех её смертных путях!

Пусть умру одиноким, вдали от родимого крова,

Пусть войдёт мне под сердце разящего рока клинок!

Ты лети, мой Мерани, за грань бездорожья земного,

Брось на ветер всю горечь сомнений моих и тревог!

Ведь не зря из теснин вырывался мой дух исступлённый,

И грядущий собрат повторит этот путь за меня!

Он промчится, Мерани, дорогой, тобой проторённой,

И пред чёрной судьбой своего не осадит коня!

Без пути, без дороги Мерани стремительно мчится. --

Мне во след раздаётся злоокого ворона крик.

Мчись, Мерани, вперёд, разрывая любые границы.

Брось на ветер всю чёрную горечь раздумий моих!

Есть какая-то высшая, последняя площадка-предел стремления Мерани: деформация и гибель поэтической материи, воспроизводящей этот неистовый и безоглядный порыв. Но она же и самообновляется в его огненных вихрях.

И Мерани мчит поверх барьеров (национальных, исторических, временных), вновь превозмогая ограниченность земного срока, узость грудной клетки, определённую замкнутость и тесноту стихотворной решётки.

Туда, где в конечном счёте исчезают имена автора и переводчика, возвращаясь к первоисточнику, к первоначальному подстрочнику, к Отцу, в его извечную родительскую синь…

И здесь мы замечаем, ка глубоко взаимосвязаны два поэтических шедевра Николоза Бараташвили: «Мерани» и «Синий цвет».

Аполлоническая ясность «Синего цвета» усмиряет диониссийскую ярость кентавра «Мерани», и он, растеряв свою массу и скорость, превращается в облако и погружается в летаргию домладенческой чистой лазури.

Спор Микеланжело и Леонардо разрешается Рафаэлевой линией «Синего цвета» божественного Николоза:

Синий цвет неземной.

Цвет лазури родной.

Твой стоит окоём

В детстве милом моём.

Я уже миновал

Зрелых лет перевал.

Но, признательный сын

Этих синих глубин,

Я люблю горячей

Цвет любимых очей.

Это им небосвод

Синевы придаёт.

И мечтою томит

Этот гулкий зенит:

Слиться в целости с ним,

Синим цветом моим.

Там не холод, не страх –

Синий цвет в облаках.

Там, где вечная стынь –

Всюду млечная синь…

Без оград и тенет,

Над загробною тьмой

Этот жертвенный свет

Вознесётся домой!

…Должен сказать читателю, что работая над переводом «Синего цвета», я преодолевал влияние бывшего у всех на слуху «Цвет небесный, синий цвет» Бориса Пастернака. Слишком инерционно-расхлябанным хореем «сработан» этот безусловно талантливый перевод. Он, на мой взгляд, слишком материален, плотно весом, в отличие от воздушно-пульсирующей ткани подлинника. Конгениально удалось воссоздать эту ткань Григорию Кочуру на украинской мове. И я благодарен судьбе за то, что знаю и люблю эту певучую мову и могу читать «Синий цвет» по-украински в переложении великого мастера Григория Порфирьевича Кочура:

Голубого неба колір,

Неземного світу колір,

Споконвічний колір синій

Полюбив я в дні дитинні.

Та й коли за літ похилих

Сповільніє кров у жилах, --

Я зостанусь і в роки ті

Вірний кольору блакиті.

Повна відсвітів небесних

Голубінь очей чудесних,

І в яснім надземним полі

То й же самий синій колір.

Мрій моїх блакитна зграя

Небосхилу досягає,

Де в закоханім томлінні

Я розтану в барві синій.

Я помру, й сльоза родини

Не окропить домовини,

І на тіло бездиханне

Лиш роса небесна кане.

Щоб над каменем могильним

Встати мли стовпом повільним.

Хай то буде на світанні

Жертва небесам остання.

…Так что же стоит за абсолютной законченностью и смертельным совершенством стихотворения Бараташвили? Чистый дух, его потусторонняя субстанция, подобная «Голубому цветку» Новалиса? Или зарождение новых турбулентных потоков и клубящихся космических вихрей, где опять «без пути и дороги Мерани стремительно мчится»?

3.

Природа любой истинной поэзии – нелживость и верность своему сущностному составу. Два великих народа (русский и украинский) выносили и дали миру своих поэтов – Пушкина и Шевченко. И эти певцы наиболее ярко, полно и глубоко выразили и воспели в своих произведениях все достоинства и предрассудки своих народов, создали устойчивый культурный стереотип отношения к своей стране, к миру и другим народам. Смею думать, именно они по-настоящему повлияли и продолжают влиять на общественное сознание русских и украинцев. К ним, а не к лживым лидерам и главарям, обращаются в трудные минуты, ищут поддержки и совета.

Однако, не зря эти поэты не встретились, будучи современниками. И не только по причине своего различного сословного положения в российском обществе, а скорее в силу глубинного противоположения своих этнических генотипов. Тарас Шевченко с его родовой памятью о предках, ценивших личную свободу превыще самосохранительной привязанности к жизни, никогда бы не смог воспеть усмирительную войну на Кавказе, патетически и вдохновенно воскликнуть: «Смирись Кавказ, идёт Ермолов!». В свою очередь, Александр Пушкин с его обострённо-личным восприятием всего геополитического пространства Российской империи и верховенства царской власти над всеми народами Руси Великой – органически не смог бы написать вот эти страдальческие строки: «За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі…».

Сочувствие Тараса Григорьевича тогдашним чеченским боевикам было вызвано в первую очередь его личным неприятием рабства по отношению к его украинскому народу.

У Пушкина:

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой

И назовёт меня всяк сущий в ней язык.

И гордый внук славян и финн….

У Шевченко: «от молдаваніна до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує.»

И даже в поэтическом завещании двух величайших славянских гениев можно увидеть, как различаются их представления о своей посмертной славе и судьбе. Мировоззрение Пушкина эволюционировало от либерального прекраснодушия юности в сторону фундаментальной идеи самодержавия, православия и народности. Отсюда и «exegimonumentum» Пушкина с его горацианской убеждённостью в бессмертии себя, своей музы и своего государства в той форме, «как его нам Бог дал» (цитата из письма к Чаадаеву).

Так или иначе, и Пушкин, и Шевченко думали и устремлялись к будущей гармонии нашего неустойчивого и неопределённого мира; обращались к Богу, кому в конце концов «помоляться всі язики вовіки і віки?». Однако, в отличие от Пушкина с его ясно классическим взглядом на судьбу России («Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»), Шевченко не приводила в восторг «пехотных ратей и коней однообразная красивость». И сквозь утрированно римский профиль северной российской столицы, настоянной на культуре античности, пропорций красоты, словно не замечая её, Тарас Шевченко видел, как в горах далёкого Кавказа «течуть кроваві ріки». Даже похоронить себя он завещал вне пределов золотой клетки Летнего сада, но «серед степу широкого, на Вкраїні милій».

Все эти размышления повлияли на создание моей переводческой версии знаменитого «Заповіту»:

Схороните на кургане

Средь степной равнины

Пусть мой прах землёю станет

Вольной Украины.

За широкими полями,

Над Днепром могущим

Будет видно у обрыва,

Как ревёт ревущий.

И когда из Украины

Понесёт он в море

Кровь и слёзы. И не будет

Ни вражды, ни горя –

Вот тогда вернётся к Богу

Горнею дорогой

Душа моя… А дотоле

Не признает Бога.

Кандалы недоли

Разорвите. Искупите

Кровью нашу волю.

И меня в семье великой,

Вольной в жизни новой

Не забудьте. Помяните

Незлобивым словом.

…И в той, уже почти умозрительной и непостижимой дали, где «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», «в сім’ї вольній, новій», Александр Пушкин слышит «як реве ревучий» Тараса Шевченко и стремительно мчится Мерани Николоза Бараташвили.

4.

Не совпадают, но рифмуются некоторые времена и эпохи. В глухом нашем безвременье конца 70-х годов XX века я переводил стихотворение Илико Чавчавадзе «Сон» и вспоминал при этом поэму Шевченко с таким же названием. Речь в этом произведении идёт о торжестве небытия над жизнью, о превосходстве абсурда над здравым смыслом. Тяжёлое предчувствие глухой случайной смерти или ещё более страшного, чем смерть, незаметного и постепенного омертвления души задолго до физического уничтожения тела:

Был в свете лунном растворён

Страны моей родной простор.

Лишь только брезжила сквозь сон

Неверная граница гор.

…Ни слова, ни души вокруг.

Заснули все. И ныне спят.

Лишь стон в ночи – гортанный звук.

Но брата зов не слышит брат.

Один я был… О, Боже мой,

Отчизна горная моя,

Скажи, очнёмся ль мы с тобой,

Пройдя за грань небытия?

…В грузинской поэзии начало рода, родовой императив сдерживает и хранит в поле своего притяжения личность художника с его эгоцентризмом и вечными попытками вырваться из плена родовой стихии. При всей внешней близости поэтического посыла «Мерани» Бараташвили и, скажем, «Пьяного корабля» Рембо, или даже «Фазиса» Адама Мицкевича – различны и разновекторны изначальные установки и, как теперь говорят, архетипы этих стихотворений. Там, где европейский гений, разрывая родовую пуповину со своей землёй, уносится в сумеречную зыбь своего подсознательного океана, грузинский поэт обращается к своему грядущему собрату – земляку, другу, читателю, о котором не ведаешь, но ради которого живёшь на Земле.

Оттого у Илико Чавчавадзе в «Элегии» брезжит, зыблется, дрожит увиденный будто сквозь слёзы родной пейзаж, да и не пейзаж даже, а видение грядущей розни, братоубийства, своего вселенского одиночества в уже неузнаваемой, ирреальной, своей и уже не своей стране… Стране, зажатой между Востоком и Западом, входящей в состав огромной сверхдержавы с её полицейско-бюрократическим аппаратом, способным подавлять опасные для режима национально-освободительные движения своих сателлитов.

И боль за судьбу Сакартвелло обжигает сердце Илико последним апокалиптическим вопросом о цели и смысле существования своего народа в истории: как выжить духовно и физически, оставаясь собой в поле самых различных влияний и поведенческих моделей? Как сохранить свою идентичность, веру, язык, не замыкаясь при этом в местечковом эгоизме, но и не поддаваясь ассимиляции более сильных в политическом и военном положении народов? Для этого и существуют национальные культуры во всей своей неповторимости и красоте.

5.

«Человек – что трава, дни его, как полевой цветок, так и он отцветает. Как только дух выйдет из него, его уже не будет, и не узнает он более места своего.»

Эти стихи Давидова псалма приходят мне на память, когда размышляю о стихотворении «Фиалка» Важа Пшавелы. О чём думал, что переживал «грузинский Гёте» – Важа, когда гроб его жены стоял на столе в его высокогорной деревенской хижине? Быть может, и не нужно нам знать об этом, читая дивные и светлые даже в скорби своей стихи «Фиалка».

У Михаила Коцюбинского в гениальной новелле «Интермеццо» художник, тайно упрекая себя в кощунстве, даже умирающую дочь свою хочет поскорее запечатлеть на рисунке и, повинуясь законам искусства, придать форму своему страданию и её предсмертным мукам…

Аналогично поступил и Важа, написав целомудренно тихие стихи о своём горе:

Скажите фиалке моей:

Надежда моя и отрада,

Зачем ты явилась на свет,

Исполненный зла и распада –

У нас не бывало и нет

Заветного райского сада.

Так скройся в беспамятной мгле,

Добычею стань перегноя,

Укройся хотя бы в земле

От стрел смертоносного зноя.

Земля, я тебе предаю,

Твоей тишине потаённой

Родную фиалку твою.

Прими же цветок погребённый.

6.

Неповторимых братьев Шота, Николоза, Важу, Илико, Галактиона и Тициана родили и воспитали грузинские земля и небо, и потому так целостно бытие грузинской поэзии во всём её многовековом развитии, вплоть до наступления нашей смутной и упадочной эпохи. Для нас существенным и важным в извечном чередовании времён упадка и расцвета является наличие грузинского Гения на грузинской земле, не оставляющего её никогда.

…Сумеречные крылья врубелевского демона, казалось, осенили творчество Галактиона Табидзе. В эпоху Шота Руставели солнце грузинской поэзии достигло зенита, но в XX веке оно быстро идёт на убыль и бросает холодновато-алые отсветы на страницы Табидзевой книги «Ветер, Мировую войну несущий»:

Солнца июньского медь похоронная!

Солнце, достигнув зенита, почило

И не закрыты зеницы бессонные,

О, как безропотно гибнет светило.

Солнца июня предсмертное зрение.

О, у него открыты глаза!

Солнце скончалось в ином измерении

И у него открыты глаза!

И голосам вечереющим внемля,

Там, в угасающем мире сквозя,

Солнце с мольбою взирает на землю

И у него открыты глаза.

Что ж там случилось? Откуда доносятся

Лиры прощальные звуки: «Навек»?

Струн обрывается разноголосица,

С хохотом мечутся ветер и снег.

И прерывается немощь дыхания…

Или почудилось пение там,

Где так беззвучно секунд убывание

И поминанье по милым теням?

Лето проходит тропой увядания…

Так для чего же, надежда моя,

В это последнее солнцестояние

Вновь возвратился на Родину я?

Солнца ль почтить неоплаканный прах,

Или испить безутешной печали

В этих глубоких и нежных глазах,

Что голосам Серафимов внимали?

О, безнадёжного взора слеза!

Тенью становится бархат портьеры.

Всюду открытые стонут глаза –

Это незримо рыдает Церера.

И в глубину этих глаз заглянуть

Жаждет душа, к замиранью готова

И остаётся единственный путь:

Смерть – завершение круга земного.

Солнца открытые стонут глаза.

О, у него открыты глаза!

Оно скончалось в иной стороне

И у него открыты глаза.

Замечательный грузинский философ и литературовед Реваз Тварадзе составил подробный и проникновенный комментарий к этому стихотворению. Его видение существенно повлияло на меня при переводе «Мзео тибатвис» («Солнце июня») на русский язык. При чтении и переводе невольно вспоминались и живопись Чюрлёниса, и музыка Шёнберга, и поэзия Блока, Мандельштама, украинских неоклассиков Ивана Драй-Хмары и Николая Зерова.

Эти прекрасные и даже пророческие стихи в общем художественном контексте XX века на своём высоком грузинском языке говорят о завершении и гибели какого-то огромного жизненного периода не только нашей земной истории. Сбой космического пульса определяет ритм торжественного реквиема и заупокойного плача по Солнцу в месяц сенокоса.

В антропософском учении Штейнера, с которым, безусловно, был знаком Галактион, Солнце есть символ Христа, и можно предположить, что это стихи о Крестной гибели Божьего Сына на Голгофе… Вместе с Солнцем периода сенокоса угасает и божественная энергия нашего мира, смещается строй небесных и земных иерархий, вернее сказать – они с какой-то последней, близорукой и отчаянной нежностью проницают, прощают нас и прощаются друг с другом…

И здесь я хочу процитировать Платона и Дионисия Ареопагита – их мысли помогают глубже постичь трагическую музыку стихотворения Галактиона Табидзе:

«…Причина, по которой бог изобрёл и даровал нам зрение, именно эта: чтобы мы, наблюдая круговращение ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, которое сродни тем, небесным, хотя в отличие от их невозмутимости оно подвержено возмущению; а потому, уразумев и усвоив природную правильность рассуждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям бога, упорядочить непостоянные круговращения внутри нас.» (Платон. Тимей // Платон. Соч. в 4-х томах. Т.3.- М.: Мысль, 1994. С.488.)

«Наша иерархия… соответственно нам самим есть в некотором смысле символическая, имеющая нужду в чувственных (вещах) для божественного возведения нас от них к (вещам) духовным.» (Дионисий Ареопагит. Книга о церковной иерархии. Гл.1 пар.2 Писания св.отцов и учителей…Спб.,1855, т.1, с.12, 15)

Итак:

Гармония есть в небесах,

Гармония в стихийных спорах.

И стройный мусикийский шорох

Струится в зыбких камышах.

(Ф.Тютчев)

И если Тютчев пишет о полном созвучии в природе и сокрушается о своём человеческом разладе с ней, то Табидзе уже и в самой музыке сфер слышит звуки близкого крушения и распада после гибели Божественного Солнца. Действие этой космической мистерии переносится в душу поэта и непосредственно касается судьбы его любви в жестокой земной реальности войны, революции, террора:

Солнце июня, спаси, милосердное,

Убереги от косы беспощадной

Душу возлюбленной, душу бессмертную,

Что просияла нам светом отрадным.

Рыцарь Грааля, мольбой бескорыстною

Я заклинаю: «Помилуй любимую.

В ожесточенье страданий неистовых

Солнце июня, любовь пощади мою.

Пахнет разрытой могилою время,

Время великой беды накануне.

Нож, занесённый над нами, над всеми,

О, пощади её, солнце июня!

…Третьим переведённым мною стихотворением Галактиона стало «Лазурь или роза в песке» из книги «Ветер, Мировую войну несущий»:

Божья Матерь Пречистая, солнце-Мария!

Жизнь моя – сновиденье о розе в песке;

Лепестки её ливни омыли слепые

И лазурь просияла над ней вдалеке.

Скроет ночь бесконечная горы и поле,

Только если ударит твой свет по глазам,

Изнурённый бессонной тоской алкоголя,

Будто грешница, я припаду к образам.

И, безвольно лицо уронив на ладони,

Я приникну к тяжёлым церковным вратам.

Луч рассвета ворвётся под своды Сиони,

И вострепещет прозрачными ризами храм!

И тогда я скажу: «Вот стою пред Тобою,

Лебедь, раненый ликом Твоей красоты.

Так взгляни же, Мадонна, в лицо испитое,

Что так долго и мстительно мучила Ты.

Торжествуй над моим ненавидящим взглядом --

В нём когда-то сияла фиалок роса,

А теперь закипают презреньем и ядом

От вина и бессонниц больные глаза.

Так ли, Дева, тебя призывали поэты?

Иль твой образ уже безвозвратно далёк,

И у ног Твоих в поисках горнего света

Умирает душа, как слепой мотылёк?

Где ж найти воздаянье потерянной вере,

Если рухнул незримо воздвигнутый град? –

Не остался с Тобою в раю Алигьери

И со мною опять низвергается в ад!

И когда на пути моём встанет однажды

Смерти тень, о проклятой напомнив судьбе,

Даже перед причастием я не возжажду

Твоего утешенья, забыв о Тебе.

Жизнь моя промелькнёт сновидением пьяным,

Будто дикие кони промчатся в бреду,

Но под небом Твоим, прошумев ураганом,

Я в Твою милосердную землю сойду.

Божья Матерь Пречистая, солнце-Мария!

Жизнь моя – сновиденье о розе в песке;

Лепестки её ливни омыли слепые

И лазурь просияла над ней вдалеке.

…В одной из реставрационных мастерских Тбилиси я видел древнюю растрескавшуюся фреску Богоматери. Её лик был искажён временем, беспощадным даже к величайшим произведениям искусства. Но сквозь «чуждую чешую» тусклых красок, похожих на занозные старые обиды, просвечивало небесное платье её высокой и ясной лазури, Богом вдохновлённый синий цвет Николоза и Галактиона.

7.

Современником Галактиона и даже его родственником был Тициан Табидзе. О, когда б ему выпала судьба прожить столь же долгую жизнь, как его тёзке – знаменитому венецианскому художнику XVI века! Однако, Тициан Табидзе преждевременно погиб в подвале тбилисского НКВД. И случилось это в чёрном 1937 году, вскоре после похорон его застрелившегося друга и собрата по искусству Паоло Яшвили. Паоло, тогда занесённый в чёрные списки и предчувствуя скорую расправу, покончил собой прямо в доме Союза писателей Грузии, возле чучела медведя в приёмном зале. Охваченные страхом люди не решались убрать труп Паоло. И только Тициан Табидзе отважился достойно похоронить своего собрата и родственника. Когда же он возвратился с кладбища, возле его дома стоял «чёрный ворон»…

«Мзео тибатвис», солнце июня вступило тогда в фазу адского огня и об этом тоже сказано у Тициана (цитирую по памяти перевод С.Спасского):

Наше солнце пылает неистовым жаром,

Всё сжигая неистовой силой.

Станет мёртвым, седым и надтреснутым шаром

Над моей безымянной могилой.

…Навсегда непостижимой останется тайна поэтического перевода – всегда открытая земле и небу возможность постижения и понимания самых разных людей и народов.

Я завершаю свой очерк о грузинской поэзии моим переводом стихотворения Тициана Табидзе «Окроханы». Вот его тщательный и подробный подстрочник, составленный дочерью поэта, Нитой Табидзе:

«Если ты поэт и мужчина (вашкаци—настоящий мужчина) – рассвети!

Рассвети – вот хотя бы как это утро в Окроханах; не пиши стихов – будь ленивым.

Кто это взошедшее солнце начинил огнём, как будто гранату? –

В этом огне расплавятся твои рифмы и обуглится твоё сердце.

Стой, стой стойко, как Кер-Оглы!

Погляди вниз на Марабду – не пиши стихов. Будь ленивым!

Ты готов задрожать от любого трепета «дуновения», ну а он (Кер-Оглы) сносил пули молний и устоял!

И если ты поэт и мужчина – так сумей промолчать целое столетие, или спой внезапную песню как один соловей из Удзо!

Много нас теперь, говорящих в рифму, только где же найдётся тот стих, что снесёт обвал обрушившихся столетий?

Так давай же заквасим мацони наших стихов и спустимся на ослике вниз – возможно, кому-то это придётся не по душе, но никто этому не удивится.»

Пусть читатель расслышит хотя б две строки этого стихотворения по-грузински (в транслитерации):

«Ту поэту хар, да хар вашкаци, гатенда исев, рогорц гатенда!»

(Если ты поэт и мужчина – рассвети!)

То есть, приближаясь к Творцу, и сам будучи Божьим творением – не пиши стихов о рассвете в Окроханах. Сам стань этим взошедшим светилом, соверши радостную жертву, преобрази себя и своё искусство в само Солнце:

Если ты поэт и душой не слаб –

Рассвети, будто неба высь!

В Окроханах – вот этим утром хотя б –

Не пиши стихов, поленись!

Видишь – солнечный раскалён гранат.

Кто его напитал огнём?

В том огне все рифмы твои сгорят

И обуглится сердце в нём!

Если ты поэт и к тому ж герой –

Погляди на Марабду вниз.

Будто Кер-Оглы этим утром стой.

Не пиши стихов, поленись.

От толчка ты в страхе готов дрожать,

Ну а он и молний обстрел,

Сам раскат грозы и грозе под стать,

Содрогаясь, сносить сумел.

Ну так вот, если истинный ты герой –

Так века промолчать сумей,

Иль внезапную песню фальцетом спой,

Как в Удзо один соловей;

Много нас теперь горемык-певцов,

Каждый может быть, и неплох,

Только где ж тот стих, что в конце концов

Одолеет обвал эпох?

Так давай же заквасим мацони слов

И на ослике вниз свезём

Наш товар, что, возможно, совсем не нов,

Но привычен в краю родном.

«Окроханы» -- стихи-счастье радостного и полного растворения в родной стихии и природе, исполненные высочайшего уважения к жизни, стихи-поступок, связующая вертикаль земли и неба, плоти и духа, разума и сердца.

Счастлив был поэт, написавший такие стихи. Счастлив и переводчик, исполнивший на своём языке такую вдохновенную песню!

Наверное, грядущие и неизвестные мне читатели будут судить о достоинствах произведений искусства нашего времени, оригинальных и переводных. Смогли ли мы понять и доступно передать на своём языке творения Шекспира, Гёте, Шевченко, Руставели, Табидзе? Залогом внутреннего равновесия нашего мира да пребудут поэтические переводы! И я обращаюсь со словами благодарности к людям, что помогли мне расслышать удивительную грузинскую поэзию.

P.S. Есть у Георгия Леонидзе строки о переписчике древних книг:

Слава тем, кто меня не отринул,

Кто мне хлебом помог и вином.

В даль веков я как невод закинул

Эту повесть о веке моём.

(пер.Б.Пастернака)

Прощай, великая душа!

Памяти Эллы Маркман

Годовщина утраты пришла. Не смиряется с нею

И сжимается сердце в предчувствии новых потерь.

Ты мне снилась сегодня. Но разве понять я сумею

На каком языке говоришь ты со мною теперь.

Там, куда ты ушла, все, наверное, переменилось

И минувшая жизнь стала тенью сгоревших страстей,

Но холодным огнем пониманья душа осветилась

Над уже бесполезной, пустой оболочкой своей.

Только что говорю я… Быть может, немые рыданья

Слышит все же душа и сквозь изморозь стынущих плит.

И внимает во тьме над собою словам состраданья,

Там, где пепел холодный в иверскую землю зарыт.

Так неужто ушли с тобой мужество, честь и отвага,

Благородная верность твоим идеалам былым,

Твой Гулаг роковой и трагедия красного флага.

О, не знать бы, не видеть позора глумленья над ним.

Здесь у нас по Крещатику строем идут хунвейбины

А мещанства доходы растут от валютной чумы.

Но пошли с молотка и земля и народ Украины

И грядет лихолетье страшней лагерей Колымы.

В нем не будет искусства и сердца порывы живые

Обратятся в ненужный и тронутый тлением хлам.

Слышишь, злые кликуши вопят о распаде России.

О, как тяжко теперь проживать в этом времени нам!

Но ведь эта душа не напрасно уже погибала

И в Орде Золотой пробивалась к становью славян.

И следила за тем, как ступают слоны Ганннибала

На всемирный майдан.

Семён Заславский