Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Памяти Леонида Соловьёва

19 августа нынешнего 2021-го года исполнилось 115 лет со дня рождения писателя Леонида Соловьёва. Большинству наших читателей это имя, скорее всего, не говорит ничего. И даже если я назову две главные его книги – «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный принц» – даже такая подсказка, боюсь, не освежит памяти большинства. Самое удивительное, что две эти книги с ничего не говорящими названиями, книги полузабытого писателя, известны решительно всем на просторах Евразии. – Да-да! – Достаточно будет уточнить, что, собранные под одной обложкой, они многократно издавались и переиздавались под названием «Повести о Ходже Насреддине».

Вспомнили? – Конечно же, вспомнили.

Удивительна судьба этих книг и самого автора.

О нём написано на удивление мало. Более того – всё, что удалось найти в интернете, словно написано одной рукой под копирку. Такое ощущение, что все авторы черпали свои познания из какого-то одного источника.

Перескажу своими словами.

Леонид Васильевич Соловьёв родился 19 августа 1906-го года в Триполи, на территории тогдашней Османской империи, в семье помощника инспектора северосирийских школ Императорского Православного Палестинского общества. В 1909-ом году семья вернулась в Россию. Родители будущего писателя преподавали в школах Самарской губернии. После революции, спасаясь от голода, переселились в Коканд.

Будущему писателю передалась любовь родителей к Востоку, интерес к языкам, фольклору, нравам, обычаям. Альбомы с видами восточных городов, книги и вещи, вывезенные из Сирии, придавали родительскому дому вид маленького этнографического музея. В семье буквально царил дух Востока.

В Коканде Леонид Соловьёв окончил школу, затем два курса механического техникума, работал железнодорожным ремонтником и по работе объехал пол-Туркестана. Некоторое время преподавал в ФЗУ, затем стал специальным корреспондентом газеты «Правда Востока» – и опять много ездил.

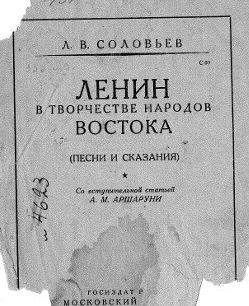

В 1930-ом, поверив в свой литературный талант, переехал в Москву и поступил на литературно-сценарный факультет Института кинематографии. В том же году – внимание, начинается! – издал книгу «Ленин в творчестве народов Востока», которые значились как переводы узбекских, таджикских, киргизских народных песен и сказаний о вожде революции. Большая их часть, как поговаривали знающие люди, была сочинена самим Соловьёвым. Решиться на подобную авантюру в те годы мог только очень бесшабашный игрок – Соловьёву, напомню, шёл 24-ый год, – однако, на счастье и к немалому изумлению дерзкого сочинителя народного творчества, экспедиция Ташкентского института языка и литературы, предпринятая три года спустя, подтвердила фольклорные источники некоторых песен, более того – прислала в Москву отрывки «оригиналов».

История, согласитесь, вполне в духе Ходжи Насреддина.

В 1932-ом году вышла первая книга Леонида Соловьёва – повесть «Кочевье», рассказывающая о жизни кочевников в годы революции. Два года спустя – сборник рассказов «Поход «Победителя». Обе книги органично попали в тогдашний «тренд» – запрос на советскую художественную ориенталистику, в рамках которого организовывались групповые поездки советских писателей в Туркестан, выходили романы Сигизмунда Кржижановского, Павла Зальцмана, и, как недостижимая вершина, гениальная повесть Андрея Платонова «Джан» (опубликованная, правда, только в середине 60-х).

В 1935-ом году по сценарию Соловьёва был снят фильм «Конец полустанка». А в 1940-ом в «Роман-газете» выходит первая книга будущей дилогии о Ходже Насреддине – повесть «Возмутитель спокойствия». Выходит и мгновенно обретает воистину всенародное признание.

В этом нет ничего удивительного – не считая, разумеется, самой повести.

Это самая жизнерадостная книга, написанная в самые страшные времена. Сравнить её в этом смысле можно только с «Тилем Уленшпигелем» - или, если угодно, с «Кола Брюньоном» Ромена Роллана, написанным в 1918-ом году. Но есть одно существенное отличие, а именно: русский писатель в повести, написанной чистейшим русским языком, воскресил и навечно отлил в народной памяти героя среднеазиатского, прежде всего тюркского и персидского, фольклора. Тем самым сделав его любимым, бесконечно цитируемым фольклорным персонажем всех народов Евразии.

Признание было настолько мгновенным и полным, что в тяжелейшем 1943-м году по мотивам повести выходит фильм «Насреддин в Бухаре», а в 1946-ом – «Похождения Насреддина».

Войну Леонид Соловьёв прошел военным корреспондентом газеты «Красный флот» на Чёрном море. Был награждён орденом Великой Отечественной войны первой степени и медалями. А в сентябре 1946-го арестован «за антисоветскую агитацию и террористические высказывания» и осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Между тем – признание было настолько неколебимым, что повесть о Ходже Насреддине переиздавалась даже после ареста автора – факт, насколько я понимаю, единственный в своём роде. Государство, по сути, национализировало литературного персонажа. Соловьёв окончательно стал никем – не столько даже суфием, сколько дервишем.

Слава литературного персонажа была столь велика, что, сосланный в Дубровлаг (Потьма, Мордовия) и включенный в списки этапа на Колыму, Леонид Соловьёв написал начальнику лагеря, генералу Сергеенко, рапорт о том, что он обязуется написать вторую повесть о Насреддине в случае, если его оставят в лагере – и его оставили в Потьме.

Там, в лагере, к 1950-му году был дописан «Очарованный принц» – вторая повесть дилогии.

То и дело оглашались новые запреты с новыми угрозами; как раз на днях вышел фирман о прелюбодеяниях, по которому неверные жены подлежали наказанию плетьми, а мужчины — лишению своего естества под ножами лекарей; много было и других фирманов, подобных этому; каждый кокандец жил словно бы посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.

Вторая повесть медитативнее и, пожалуй, глубже первой. Действие разворачивается в основном в Коканде – городе, который Соловьёв мог описывать с закрытыми глазами прямиком из лагерной бани, где работал ночным сторожем. В какой-то момент литературный герой, как и автор, попадает в тюрьму, в зиндан, однако остаётся самим собой, Ходжой Насреддином, облапошивает тюремщиков и выходит на волю с мешочком золота:

По всему его пути лежали на площади косые, уступчатые иззубренные тени — словно спины сказочных чудовищ, притаившихся, чтобы схватить его; но, как очарованный принц, хранимый высшими силами, он свободно и смело шел между ними, подняв лицо к пылающему солнцу.

Конечно же, «очарованный принц» - это вовсе не любимый серый ишак, которого только очень жадному и глупому злодею можно было «впарить» как заколдованного сына египетского султана; это сам Ходжа Насреддин, очарованный идеями добра и справедливости, всей полнотой и многозвучностью жизни, неописуемой красотой плодородных долин, зелёных предгорий, звездного неба и снежных вершин.

И, конечно же, красками, звуками, запахами среднеазиатского базара – главного, по Насреддину, средоточия жизни на земле, высшей формы человеческого существования.

Они два-оба, оба-два, герой и автор, не устают сочинять оды и гимны базару на протяжении всей дилогии – бухарскому базару в первой повести, кокандскому во второй. И – вслушайтесь, люди! - кому поются эти оды и гимны? Частным предпринимателям, частной инициативе, профессионализму цеховиков, неутомимости услужливых чайханщиков, мастерству бродячих артистов – торгу, звону монет, ловкости рук, изобретательному мошенничеству, всеобщему азарту купли-продажи, человеческому столпотворению, базарным запахам и даже базарной вони. – Нет, не удивительно, что эта книга мгновенно обрела всенародную любовь. Удивительно, что она вообще вышла. Что недремлющая цензура, ослеплённая блеском ориентализма, проморгала этот гимн человеческим правам, свободам и слабостям. И что написан этот гимн – в Потьме.

Они два-оба, оба-два, герой и автор, не устают сочинять оды и гимны базару на протяжении всей дилогии – бухарскому базару в первой повести, кокандскому во второй. И – вслушайтесь, люди! - кому поются эти оды и гимны? Частным предпринимателям, частной инициативе, профессионализму цеховиков, неутомимости услужливых чайханщиков, мастерству бродячих артистов – торгу, звону монет, ловкости рук, изобретательному мошенничеству, всеобщему азарту купли-продажи, человеческому столпотворению, базарным запахам и даже базарной вони. – Нет, не удивительно, что эта книга мгновенно обрела всенародную любовь. Удивительно, что она вообще вышла. Что недремлющая цензура, ослеплённая блеском ориентализма, проморгала этот гимн человеческим правам, свободам и слабостям. И что написан этот гимн – в Потьме.

Пробую представить: под хмурым небом Мордовии, за колючей проволокой, в закутке зэковской бани сидит беззубый мужчина в ватнике – и пишет:

Неподалеку белели палатки плясуний; возле крайней заметно было движение и собирался народ; Ходжа Насреддин поспешил туда.

Два дюжих дунгана с черно-смоляными косами до пояса проворно выкатили из палатки плоский барабан шириною в мельничный жернов; потом один из них, запрокинув голову, начал дуть в длинную узкую тыкву — послышался ноющий, с дребезжанием звук, подобный полету осы. Эта старинная кашкарская пляска так и называлась "Злая оса". Зудящее нытье тыквы продолжалось долго, то усиливаясь, то замирая; вдруг полог палатки раздвинулся — и выбежала плясунья.

Она выбежала и остановилась, как будто испуганная видом толпы — прижала острые юные локти к бокам, развела в стороны маленькие ладони. Ей было лет семнадцать, не больше; на ее нежно-золотистом лице не было ни сурьмы, ни румян, ни белил, она не нуждалась в этом. Разноцветные шелка — синий, желтый, красный, зеленый — окутывали ее гибкое тело, светясь и блестя в косых предвечерних лучах, сливая в одну радугу свои жаркие живые краски. Метнув на толпу из-под ресниц летучий взгляд косых и узких, влажных горячих глаз, плясунья сбросила туфли и без разбегу ловко вспрыгнула на барабан. Он сердито заворчал под ее маленькими ступнями; трубач поднял выше жерло своей тыквы и побагровел от натуги; тыква заныла, гнусаво, со звоном и криком; плясунья, изобразив испуг на лице, начала беспокойно осматриваться: где-то рядом вилась оса, грозя ужалить. Эта злая оса нападала отовсюду — с боков, снизу, сверху; плясунья отбивалась порывистыми изгибами тела и взмахами рук; все чаще, все жарче била она маленькими пятками в барабан, он отвечал тугим нарастающим рокотом, понуждая ее ко все большей горячности. Слитые воедино, они подгоняли друг друга; плясунья, увертываясь от осы, падала на колени и вскакивала опять, искала эту злую осу в складках своей одежды, — а цветные шелка все разматывались и разматывались, ниспадая на барабан, и уже только чуть прикрывали ее тонкое тело. Когда она обнажилась до пояса — злая оса залетела вдруг снизу; плясунья вскрикнула, завертелась волчком на рокочущем обезумевшем барабане, цветной вихрь поднялся вокруг нее, упал последний, розовый шелк, и она осталась перед толпой совсем обнаженная. И вдруг вся она затрепетала от головы до ног, выгнулась и запрокинула голову, тягучая судорога прошла по всему ее телу: оса все-таки ужалила ее!… Провожаемая восхищенным и жадным ревом толпы, она убежала в палатку; и сейчас же, следом за нею, в палатку направился какой-то персидский купец — тучный, коротконогий, с черной бородой, круглым чревом и маслянистыми, сладко-сонными глазами навыкате.

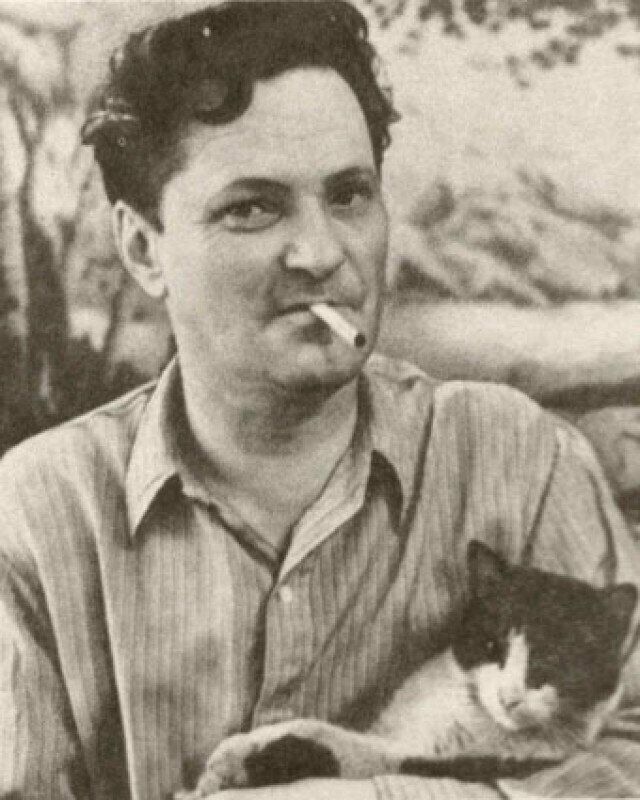

Писатель Юрий Нагибин, видевший его вскоре после выхода из лагеря, свидетельствует, что сам Соловьёв воспринимал случившееся стоически, как истинный суфий: арест и посадку расценивал как расплату за грехи молодости, обусловленные, в основном, необыкновенным жизнелюбием Леонида Васильевича; похоже, однако, что жизнелюбие это не оставляло его до конца жизни.

На свободу он вышел по амнистии в июне 1954-го года, переехал в Ленинград и дождался выхода обеих повестей под одной обложкой. Дилогия имела ошеломляющий успех, однако же, это был успех именно Ходжи Насреддина, а не самого автора. Леонид Соловьёв окончательно ушёл в тень своего героя. Женился третьим браком – вторая жена не дождалась его из лагеря – и продолжал вести жизнь не очень путевого семьянина, подрабатывая на «Ленфильме» написанием и доработкой сценариев. Крупнейшей работой этого периода стал сценарий кинофильма «Шинель» по одноименной повести Н. В. Гоголя (1959, режиссёрский дебют Алексея Баталова, в главной роли – Ролан Быков). Отрывки из новой книги Леонида Соловьёва «Книга юности», опубликованные в последний год жизни писателя, оставили читающую публику равнодушной.

Скончался Леонид Васильевич 9 апреля 1962-го года в Ленинграде. Похоронен там же, на Красненьком кладбище, дорожка «Нарвская».

Вообще-то, как я понимаю, это рассказ о необыкновенно счастливой писательской судьбе. Да, некоторые ментальные расхождения с существующим строем едва не превратили Леонида Васильевича в дервиша – зато долгое общение со своим главным литературным героем сделало из автора полноценного суфия. Книги его сходу обрели бессмертие – а что ещё нужно писателю для счастья?

Памятник Ходже Насреддину в Бухаре

P.S.

Всё-таки – и прежде всего – Леонид Соловьёв был первоклассным писателем. Оцените этот отрывок из повести «Очарованный принц» - и возможно, вам захочется перечитать обе повести...

Все, все проходит; бьют барабаны, и базар затихает — пестрый кипучий базар нашей жизни. Одна за другой закрываются лавки суетных мелких желаний, пустеют ряды страстей, площади надежд и ярмарки устремлений; становится вокруг тихо, просторно, с неба льется грустный закатный свет, — близится вечер, время подсчета прибылей и убытков. Вернее — только убытков; вот мы, например, — многоскорбный повествователь этой истории, не можем, не кривя душой, похвалиться, что заканчиваем базар своей жизни с прибылью в кошельке.

Миры совершают свой путь; мгновения цепляются за мгновения, минуты — за минуты, часы — за часы, образуя дни, месяцы, годы, — но мы, многоскорбный повествователь, из этой вечной цепи ничего не можем ни удержать, ни сохранить для себя, кроме воспоминаний — слабых оттисков, запечатленных как бы на тающем льду. И счастлив тот, кто к закату жизни найдет их не совсем еще изгладившимися: тогда ему, как бы в награду за все пережитое, дается вторая юность — бесплотное отражение первой. Она не властна уничтожить морщины лица, вернуть силу мышцам, легкость — походке и звонкость — голосу; ее владения — только душа. Встречали вы старика с ясными и светлыми глазами? Это юность, повторенная в его душе, смотрит на вас, это бесплотный поцелуй из прошлого, подобный свету погаснувшей звезды, это блуждающий где-то и наконец вернувшийся к нам обратно звук струны, которая давно уж отзвенела. Да будет ниспослана такая милость и нам за все наши горести и утраты: пусть никогда не изгладится в нашем сердце благословенный оттиск, оставленный юностью, — дабы, вернувшись к нам на закате, узнала она дом, в котором когда-то жила… Есть на земле Фергана, навек покинутая нами и навек незабвенная, — голубой сон души; это ее память, ее след оттиснулись на сердце, — ее раскаленное солнце, ее города с многошумными, пестроцветными базарами, ее селения, утонувшие в зеленых садах, ее горы с вознесенными за облака снеговыми вершинами и мутно-ледяными потоками, ее поля, озера и пески, хрустальные рассветы и багрово-страстные, во всю небесную ширь, закаты над горами, ее осиянные ночи, задымленные чайханы, ее дороги, каждая из которых казалась когда-то дорогой в Ирам — страну счастливых чудес… Все это в сердце. Вернусь ли, увижу ли? Нет, никогда. Но есть впереди примирение: вторая юность, — мы не вернемся, мы вспомним…

И далее:

Прервем наши грустные размышления; зачем переживать нам старость дважды, один раз — в предчувствиях, а второй — наяву? Не так уж много дней подарено нам, чтобы могли мы тратить их с подобным безрассудством, позволяя будущему пожирать настоящее; полдень позади, но до закатных барабанов еще далеко, и базар еще шумит полным голосом; торгуют все лавки, затоплены тысячами людей ряды, волнуются и гудят площади; крики водоносов сливаются с гнусавыми воплями нищих и пением дервишей, скрипят арбы, ревут верблюды, звенят молотки чеканщиков, рокочут бубны шутов и плясуний, харчевни расстилают свои пахучие дымы, блестит под солнцем шелк, переливается бархат, играют узорами дорогие ковры — нет конца базару, и нет предела его богатству.

Хорошо на базаре продавцу, уверенному в добротности своего товара: ему нет нужды хитрить, и лебезить перед покупателем, и заговаривать зубы, подсовывая товар хорошим концом и пряча изъян за прилавок; вольготно и покупателю, чувствующему в поясе плотную тяжесть туго набитого кошелька. Но что делать на шумном базаре жизни тому, у кого весь товар состоит из возвышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке, вместо золота и серебра, содержатся одни сомнения да глупые вопросы: где начало всех начал и конец всех концов, в чем смысл бытия, каково назначение зла на земле и как без него мы смогли бы распознавать добро? Кому нужен такой товар и такие монеты здесь, где все заняты только торгом: приценяются и покупают, рвут и хватают, продают и предают, обманывают и надувают, орут и вопят, толпятся и теснятся, и не прочь при случае задушить зазевавшегося! Такой человек, ничего не продаст и не купит на этом базаре с прибылью для себя, — его место среди нищих и дервишей…

Но мы, оказывается, все еще до сих пор сидим в чайхане раздумий о жизни, — в этой грустной чайхане, где пьют из чайника несбывшихся надежд и курят из кальяна поздних раскаянии. Скорей на базар! Эй, чайханщик, получи деньги за свой горький чай; лучше бы нам не заходить в твою чайхану и не пробовать его: меньше было бы морщин на лице!… Скорей на базар, в гул и пыль, в тесноту и давку, в этот неистощимый водопад красок, звуков и запахов, что бурлит и клокочет, крутя мельницу торга!..