Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Лев Усыскин – не только про «Бабур-наме»: «Пока у человека нет в жизни серьезных потерь, он никакой дельной прозы не напишет...»

– Лев Борисович, ты модный питерский писатель и, что немаловажно в контексте нашей беседы, постоянный автор журнала «Хан-Тенгри». Что тебя связывает с Центральной Азией?

– В первую очередь, наверное, происхождение. По материнской линии я считаю себя достаточно плотно связанным со Средней Азией и, в частности, с Ташкентом. История здесь такая: мои бабушка и дедушка, их старшие дети и мама, которая была тогда ещё совсем маленькой девочкой – они жили в Куйбышеве, в теперешней Самаре. Как ни странно, у них, на шестерых человек, была отдельная квартира, причем, неплохая. Это при том, что дед с бабушкой были простыми парикмахерами. Осенью 1941-го, когда начался великий исход начальников из Москвы, их из той квартиры бесцеремонно выкинули. Я даже знаю, кто конкретно выкинул – некто Поспелов, главред «Правды» или что-то вроде. Взамен им предложили что-то такое совершенно для жизни непригодное, и они вместо того, чтобы воспользоваться этим предложением, вернее, сражаться за что-то более стоящее, сели на поезд и поехали в Ташкент, куда вышла замуж одна из бабушкиных сестер. Она уже была взрослой и вышла замуж за одного тамошнего жителя. Был такой слой людей – это польские евреи, которые в 1939-м году ушли в Советский Союз. Часть из них к началу войны оказалась в Ташкенте. Они составляли там довольно заметное сообщество, которое выгодно отличалось своей эрудицией, раскрепощённостью и кругозором, поскольку приехали из другого мира.

Мама с родителями переехали в Ташкент где-то осенью 1941 года. Дед был призван в армию уже через ташкентский военкомат. Мама там жила, выросла, окончила институт в Ташкенте и в Ленинграде оказалась, только когда вышла замуж. Соответственно, в Ташкенте было достаточно много всевозможной родни. Все эти люди – кто умер, кто уехал оттуда, но в моём детстве я знал, что в Ташкенте у меня очень-очень много родственников. Соответственно, мы туда ездили, точнее, меня туда возили. Сколько раз – не помню, но это были очень важные для моего развития поездки.

Ташкент, улица Шпилькова

Здесь надо объяснить, где это всё происходило. Для тех, кто знает Ташкент – это недалеко от Туркменского базара, такая улица Шпильковская. Я не знаю, переименовали её сейчас или нет. Шпильковская, иначе Шпилькова, дом 19. В общем, если сейчас посмотреть на карту, то это самый фешенебельный район Ташкента, там сплошные особняки посольств иностранных государств, то есть всё перестроено радикальнейшим образом. От того, что было в моём детстве, остался только Музей декоративно-прикладного искусства, который был в двух шагах от бабушкиного дома. А тогда это была обычная ташкентская улица, одноэтажные глинобитные дома. Часть дома, сквозной отрезок между улицей и двором, занимала бабушкина семья, а соседнюю – старшая дочь со своей семьёй, со своими детьми. Был небольшой садик, виноградник и всё такое, урючина, сараи, вишни. Я приезжал и спал там прямо на улице, мне в лицо свисали яблоки с дерева. И вот эти, как ни странно, образы: запахи подгнивающего на солнце урюка, потрескавшаяся от солнца земля, эти странные муравьи, выстраивающиеся на земле в непонятный орнамент, лягушки, которые из арыков орут по вечерам – почему-то для меня все это стало базовым ощущением родины. При том, что я проводил там не так уж много времени, но, видимо, что-то с чем-то соединилось, и для меня это самые интимные воспоминания, первоначальные, от них как бы отталкивается душа, воспринимая окружающий мир…

Ташкент, 1966 год, Музей декоративно-прикладного искусства

– По сравнению с Каменным островом в Питере разница ощутимая...

– Да. Более того: когда в Питере зацветает жасмин, то первая неуправляемая мысль в голове: это тот же самый запах, что был в Ташкенте в бабушкином саду. То есть все мои интимные ощущения такого рода – они имеют референс вот туда, в те места. Ну, и плюс сознание, что этой местности уже вообще не существует на Земле. Дело не в том, что я там не нахожусь, а в том, что я туда в принципе не могу приехать. Потому что этого райского сада просто нет, всё расчищено, застроено и так далее. И это очень сильный кусок моей личности, выражаясь высокопарно. Он где-то в центре стоит, и от него на самом деле очень много чего во мне происходит.

– Хорошо. Бабушкин райский сад – это понятно. А что еще?

– Дальше что надо сказать? На Шпилькова был соседний дом с таким же садом, буквально за забором. В заборе дверца для соседского сообщения, и туда меня водили. И были прямые отношения между семьёй моей матери и теми людьми, которые там жили. А жили там вот кто – это была семья… Ну, «семья» – громко сказано, два человека – муж и жена, поскольку детей у них не было. Так вот, это была семья востоковеда Дмитрия Вороновского. Он был учеником Михаила Салье. Человек очень своеобразный. Чем этот человек знаменит в первую очередь? Он автор комментариев к первому изданию русского перевода записок Бабура – «Бабур-наме», издание Академии наук, Узбекистан, 1958 год. Про эту книгу я чуть позже расскажу. А Вороновский был человеком, который всё это знал, занимался, в частности, Средней Азией времён, как я понимаю, от Чингисхана до поздних тимуридов. Жил он с женой-немкой по имени Екатерина. И у него, как я потом выяснил, была репутация человека, ученого, который в очень сильной степени держится особняком от официальной науки. При том, что формально он был научным сотрудником какого-то там института Академии наук Узбекистана и так далее, он старался с ними как можно меньше взаимодействовать. То есть, вообще говоря, значительную часть жизни занимался наукой в стол. И с этим связано моё одно из самых сильных сожалений в жизни или, если угодно, одна из двух или трех вещей, за которые мне по-настоящему стыдно. Дело в том, что потом он умер, осталась жить его вдова, и где-то году, наверно, в 1990-м до меня дошли сведения, что она то ли умерла, или вот-вот собирается это сделать, но, в общем, речь идёт о том, что надо что-то сделать с архивом Вороновского. При том, что он завещал ни в коем случае не отдавать его Академии Наук Узбекистана. То есть речь шла о том, что нужно приехать в Ташкент, взять эти архивы и вывезти их в Россию. И, в принципе, я мог это сделать, но какая-то такая ситуационная лень, много всяких разных других неотложных дел, казавшихся страшно важными, меня от этой мысли отворотили. И это, конечно, грех, за который я буду наказан на том свете. То есть это то, что я должен был сделать, но не сделал, а если не я, то никто. Это даже не моё мнение, я потом рассказывал обо всем людям, которые работали в этой области, и они говорили, что да, там наверняка было много интересного. Куда делись эти рукописи – непонятно, но вряд ли они попали в Академию наук Узбекистана. Скорее всего, они просто погибли при смене хозяев дома или при застройке участка.

Отношения же с этой семьёй были такие: не имевшие своих детей Вороновские опекали мою маму с самого детства. Ну, можно представить это детство: война, мой дед на войне, бабушка работает, потом дед вернулся с войны. Оба были очень простыми людьми, парикмахерами, они много работали, то есть им было не до младшей дочери, у них ещё другие дети. И мама в значительной степени была предоставлена самой себе, сама занималась своим развитием, бытом, записывалась в какие-то кружки. И тут как раз опека этих образованных, интеллигентных людей, которые стали ей как-то помогать, заниматься с ней немецким языком и так далее – они, видимо, многое дали ей в плане формирования ее как личности.

Потом, когда мама выходила замуж и уезжала из Ташкента, Дмитрий Вороновский подарил ей эту самую книжку, вышедшую в 1958-ом году. Она у меня сейчас лежит на столе. С дарственной надписью и всё такое. Не уверен, что мама её читала. Зато, много лет спустя, эта книга попала мне в руки. Все детство она стояла у нас в книжном шкафу, её корешок всё время мне в глаза…

– Подмигивал...

– Нет, другое. Просто попадался на глаза. Словно смотрел с таким спокойным ожиданием. Наконец, в какой-то момент я дорос до того, чтобы взять и посмотреть, что же там такое. Взял книгу и стал читать. И я скажу, что это… Можно сказать, что она стала моей любимой книгой, но это не совсем так. Скажу по-другому. Для меня «Бабур-наме» – это идеал художественной прозы.

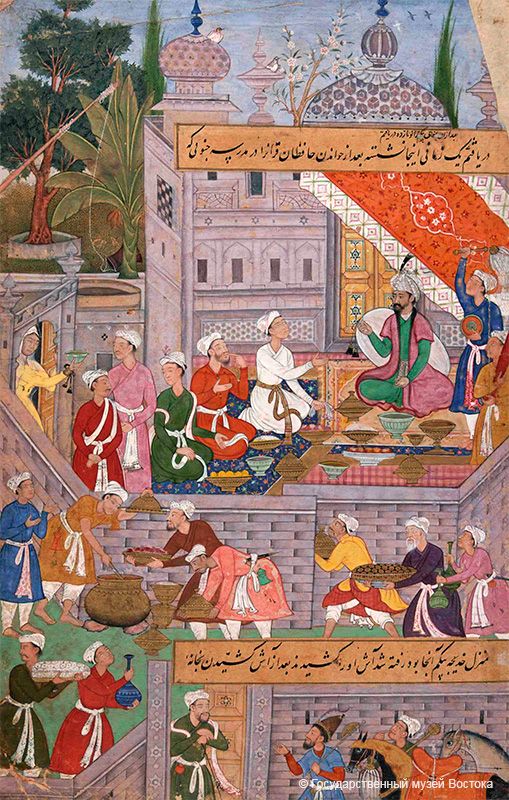

Тут, наверно, надо объяснить, что к чему. Что такое «Бабур-наме»? Это записки Бабура, царственной особы, человека, который завоевал Индию и стал основателем империи Великих Моголов. Но то лишь финал его очень бурной биографии. А изначально он в 12 лет стал господином Ферганы. Он тимурид в пятом поколении. Сперва разбирался со своими родственниками и коллегами, захватывал и терял Самарканд, что-то ещё, но это всё были детские игры, потому что через некоторое время у них появился серьёзный враг, предводитель кочевых узбеков, такой Шейбани-хан из Синей орды, в отличие от них, настоящий чингизид, который стал методично у этих тимуридов отвоёвывать их земли. Они ему всячески сопротивлялись, но постепенно сдавали один город за другим. Шла такая длинная-предлинная война, в результате которой Бабур потерял весь Мавераннахр, формальным правителем которого он одно время был, поскольку обустроился в Самарканде. Он вынужден был переехать в Кабул, потом оттуда его тоже попросили, ему надо было где-то жить, и он завоевал себе Индию в 1527 году. Вот в Индии он и написал эту книгу.

Это не дневники, а именно мемуары, хотя специалисты допускают, что он пользовался какими-то дневниковыми записями. Человек описал свою жизнь на разговорном чагатайском диалекте тюркского языка – хотя одинаково хорошо владел и персидским, даже писал на персидском стихи. Но дело не в том, что он скрупулёзно вспоминал разные события, людей и так далее (это ценно для историков), а то, что он сделал следующее: он всю эту землю, Среднюю Азию, Мавераннахр, по которой он, видимо, тосковал и которую, видимо, любил – он её взял и воссоздал в своих мемуарах, то есть ему важен был вот этот эффект воссоздания утраченного.

Как построены его записки? Там не просто хроника событий. События там, конечно, тоже описаны, имеется план событий: «Мы поехали туда, тут на нас напали такие-то, мы их отбили или, скажем, мы от них удрали», – это понятно. Описаны также и люди: «такой-то был таким-то». Кстати, про людей – они очень интересно описаны. Поскольку автор является коронованной особой и ни от кого не зависит, ни на чье мнение не ориентируется, он может позволить себе оценивать и описывать людей рельефно, то есть не делить их на хороших и плохих, а перечисляет нюансы: «Такой-то был отличный воин, умный советник, красивый человек, неплохо сочинял стихи по-тюркски, гораздо хуже сочинял стихи на персидском языке, но исключительный подлец». И там очень интересные характеристики, очень неоднозначные, разных исторических деятелей. Но опять же – нам важно не только это... Есть у Бабура и колоритные описания тех мест, которые он вынужден был оставить: «Когда мы захватили город Ош, мне сказали, что в этом месте самые лучшие во всём Мавераннахре сливы, и я приказал доставить мне местные сливы, а также сливы оттуда, оттуда, оттуда, оттуда, мы весь вечер сидели и сравнивали. Да, действительно, они самые лучшие. Чего никак нельзя сказать про дыни, которые самые лучшие в Чарджоу». В общем, вот такие описания, и ты видишь всю эту страну. «В Самарканде я приказал отвести меня в обсерваторию Улугбека», – и он описывает эту обсерваторию, свои мысли про Улугбека как учёного и как правителя. При этом сам по себе Бабур был очень образованным для того времени человеком, с подвижным умом, соответственно он мог всё очень неплохо оценивать, в том числе и такие специальные вещи, как астрономические достижения Улугбека. Вот такая книга.

И она произвела на меня огромное впечатление. Я считаю ее непревзойдённым образцом прозы. Проза для того и пишется, чтобы воссоздать какой-то мир, который автор потерял, который автору уже не вернуть. Пока у человека нет в жизни серьезных потерь, он никакой дельной прозы не напишет.

– У тебя с «Бабур-наме» получилась красивая фамильная история. И с потерями всё нормально...

– Да. Это такие мои детские впечатления. Фактически это впечатления от бабушкиного двора. Плюс ещё разные другие вещи. Вот скажем, такое я тоже запомнил на всю жизнь: совсем маленький, просыпаюсь в кроватке, вижу как-то странно смотрящих на меня родителей, таким странным взглядом, какого я ещё никогда у них не видел. А при этом раздаются какие-то звуки, как будто по переулку едут тяжёлые грузовики. И я спрашиваю, что за шум. Откуда в переулке машины? И мне то ли тогда, то ли позже объяснили, что то были отнюдь не машины, это были на самом деле хвосты катастрофического ташкентского землетрясения 1966-го года. То есть они года до 1969-го регулярно напоминали о себе, и всякие такие толчки по 3–4 балла – это была повседневная реальность, соответственно, люди были напуганы. Вот такие впечатления.

– А потом?

– Потом я вырос и в 1988-ом году завербовался в археологическую экспедицию в Хорезм. Это было очень интересно. Я провёл там лето. И потом, когда работы кончились, автостопом проехал практически из Каракалпакии до Ташкента. Это было чудесное путешествие, где я общался с разными людьми, претерпевал разные приключения, меня то в милицию забирали, то ещё что-то, в общем, было много чего интересного.

Археологи в Каракумах. Фото Александра Дворянкина

–Это было экстремальное путешествие?

– Тогда – нет. Там всякие катаклизмы начались примерно через год. А в 1988-ом году было ещё вполне безопасно. Трасса идёт вдоль Амударьи, но в стороне. Если вдоль Амударьи растут какие-то растения, то дорога идёт прямо (по крайней мере, тогда шла) через пустыню, то есть это тяжёлая трасса до Чарджоу. А после Чарджоу переправа через Амударью, и дальше на Бухару, Самарканд и в Ташкент, вот такая дорога. Тогда это было безопасно и бесплатно. Были сложности другого плана. Местные дальнобойщики были рады чужого человека, незнакомого, экзотического, посадить рядом и с ним болтать. Причём они готовы были проявить и больший уровень гостеприимства. У одного я, например, заночевал. Но для нормального человека тут есть другое испытание: если тебе оказали определённый уровень гостеприимства, то и ты должен оказать им аналогичный. То есть ты должен быть готов, что они к тебе в Ленинград тоже приедут. Тогда ничто не говорило о том, что здесь возникнут какие-то затруднения – страна была одна, все говорили по-русски, деньги у людей водились и одно только появление знакомого человека в Ленинграде могло стать поводом для поездки туда. Путешествуя автостопом, ты постоянно идёшь на контакты, постоянно пользуешься радушием и гостеприимством множества людей. При этом всякие уловки – типа, давать неправильный адрес – это низко. Поэтому требовалось всё равно соблюдать определённую дистанцию. Что было довольно тонко.

Но, действительно, я за это путешествие очень много чего посмотрел, посмотрел изнутри на всякие разные отношения. Например, на отношения таджиков и узбеков в Самарканде. Увидел там некоторые иллюстрации к некоторым социальным процессам. Например, разговариваешь с теми же водителями, вроде одни и те же люди за рулём КамАЗов, и человек рассказывает о своих представлениях о семье: «У меня четверо детей, и, наверно, будет ещё пара, и это хорошо, потому что ты помрёшь, тебя хоронить будут, дети понесут твой гроб»... А потом натыкаешься на людей, таких же узбеков, которые говорят: «А зачем? Да, я женат, у нас с женой один ребёнок есть, может быть, будет второй, а больше не надо. Мы хотим пожить и для себя тоже». То есть такая урбанизация, вестернизация происходила на глазах. Ты видел все эти варианты и как это всё происходит. Это было очень поучительное путешествие.

– А что за отношения между таджиками и узбеками в Самарканде?

– Я попал в Самарканд, надо было где-то переночевать. Была сложность в том, что в тот момент мой паспорт нигде не был прописан, то есть я не мог официально ни в одну гостиницу Советского Союза поселиться. Поэтому я искал какие-то хитрые пути. И с деньгами тоже было негусто. И вот ноги привели меня в Пенджикентский караван-сарай в Самарканде. Это караван-сарай, где останавливаются таджики. Я туда пришёл, сказал, что так и так, у меня, во-первых, денег нет, во-вторых, негде переночевать. Они напоили меня чаем и сказали: «Да ладно, давай, оставайся», – но стали с интересом расспрашивать, кто я такой. Еврей – хорошо, а понимаю ли я по-таджикски? Точно не понимаю по-таджикски? Русский еврей или бухарский еврей? Точно русский? И так далее. Сидим, общаемся, и вдруг этот караван-сарай подвергся нападению, облаве со стороны местной узбекской милиции. Формально это была просто проверка документов, но выглядело очень брутально: с мордобоем, поборами и прочее, хоть боевик снимай. И, естественно, мне там объяснили, с чем связана вся эта живописность, что там довольно серьёзные противоречия и так далее.

– У тебя была редкая возможность видеть не только столичные города, не только Ташкент, а всякие уездные, районные центры. Там сильно отличалась жизнь от Ташкента?

– Конечно. Это совершенно другая жизнь, насколько мне удалось понять при таком беглом взгляде. В принципе, в России тоже жизнь какого-нибудь маленького городка отличалась от московской тогда очень серьёзно. А что до Азии… Скажем, попадая в маленький городок, мы тогда первым делом кидались в местный книжный магазин – книги в позднем СССР ценились, а какие именно ценятся, в этих городках никто не знал. Представьте такую сцену: наша экспедиция заезжает куда-нибудь, допустим, в Ходжейли или Тахиаташ. Ну, кто-то первый заходит в магазин и видит там сборник Пастернака Ашхабадского издательства, голубенький такой. Радостно покупает пару экземпляров. Уходит. Затем кто-то еще из наших набредает на этот магазин – еще два экземпляра куплены. Продавец смекает, что эта книжка, никому не нужная годами, отчего-то популярна у приезжих. И когда в магазин заходит третий из нас (а ему уже сказали, что там продается Пастернак), он книгу на полке не находит – зато продавец конфиденциально сообщает ему, что есть еще хорошие книжки, вот, например, такая (показывает из-под прилавка) но, разумеется, стоит она не по номиналу…

Грубо говоря, если в Москве на колхозных рынках покупали еду люди высокого достатка, мол, я хочу еду какую-нибудь особо хорошую, или у меня юбилей, я иду и там покупаю мясо, а обычно все покупаю в магазине, то в Ташкенте, даже в Ташкенте, а тем более в маленьких городах базары были как раз регулярным источником продовольствия, тогда как магазины – экстраординарным. То есть жизнь, конечно, по-другому была организована. Но при этом, конечно, эти маленькие среднеазиатские городки – в них ярче, чем в Ташкенте, особая эстетика востока. Как я её про себя называю, такая эстетика простоты. Всякая задача может иметь только простое решение. Не должно быть ничего навороченного. Дом – это очень просто, это глина и палка, машина – это очень просто, и всё очень просто, арестовать человека – это очень просто, тут не нужны какие-то серьёзные правовые выкрутасы… Вот эта простота – это действительно восток. И её потом на любом востоке увидишь, даже на таком очень западном востоке, как Израиль, там тоже нету нарочитой сложности…

– А где тебя арестовывали?

- В Самарканде, как раз во время проверки документов в караван-сарае. Я там совсем не вписался в картину мира тех, кто напал на караван-сарай, и они разбирались со мной несколько дней, кто я такой, нет ли тут подвоха и вообще. Сидел в КПЗ. Кормили, как всех арестованных. Не били, ничего, не издевались. В том-то и дело, всё просто. Тебя привели сюда, вот и лежи, потом тебя позовут, когда что-то будет. Сейчас тебя будут выпускать – вот возьми и подпиши бумажку. Что? Читать? Зачем читать? Не нужно ничего читать. Подпиши и иди. Ещё читать он тут собрался! Вот сюда подпись и вот сюда, и пошёл!

– Да уж, эстетика простоты.

– Но я это по-своему люблю. Не то чтобы хотелось жить внутри такой эстетики, но она мне чем-то мила.

– То есть у тебя произошло такое погружение в Среднюю Азию, потому что всякое путешествие есть погружение...

– Да. Но главное, что эти картины как-то слились с картинами детства, с бабушкиным садом, куда я в конце концов-таки доехал тогда, и всё одно другое дополнило. С одной стороны, виноградник у входа в бабушкин дом, а с другой стороны, странный памятник архитектуры посреди Каракумов – сложенный из глиняных кирпичей трёхкилометровый овал, без крыши, без ничего, то есть это уже раскопанный археологами, которым он уже не интересен, памятник времён Александра Македонского. Когда эта территория только-только вошла в состав Персидской империи Ахеменидов, туда прислали персидского сатрапа, он начал обустраиваться, строить себе центр управления, успел построить стены, и тут на них напал Александр Македонский, стало не до освоения новых земель. Соответственно, весь проект свернули, и сатрап куда-то делся. А недостроенный комплекс простоял две тысячи лет в пустыне, затем его археологи в 70-е годы раскопали, потеряли к нему интерес, и теперь он стоит под солнцем Каракумов, мимо только верблюды проходят меланхолично, и постепенно разрушается. То есть какие-то такие величественные штуки ты видишь. Или настоящий мираж в пустыне – тоже интересное зрелище, хотя и редкое. Интересное своей обыденностью – ты видишь на небе не фантастические какие-то видения, а соседний кишлак, который, как ты знаешь, скрыт за линией горизонта. Все равно как юбку задрали женщине. Или еще картина: ты ехал целый день в кабине «Камаза» по сорокаградусной жаре (не помню, кстати, был в той кабине кондиционер или нет), а уже ночью, когда стемнело, попадаешь на вокзал в Чарджоу. А там прямо на путях грузят эшелон дынями – одновременно все вагоны, причем каждый – дынями своего сорта, я столько и не видал разных по форме, цвету, размеру. И кругом вода льется, вода, холодная вода, все поливают водой без малейшей экономии – это просто сказочные контрасты. А с другой стороны, бабушкин двор, запах курятника, иссохших досок, огромная урючина, с нее падают ягоды, которые можно собрать только на нижних ветках, потому что третья снизу уже недосягаема ни с какой лестницей. Какие-то вот такие вещи. И всё это слилось в единый сюжет, в единую любовь, которая теперь в моём сердце навсегда.