Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Дорога на Восток: от абстракции к романтизму

Прогулка по выставке Владимира Серебровского

В Музейном центре РГГУ открылась выставка работ выдающегося театрального художника Владимира Серебровского. Он работал во многих театрах Москвы, СССР, за рубежом, в 1988-м году стал главным художником МХАТА им. М. Горького и проработал там вплоть до своей кончины в 2016-м году.

Владимир Глебович был необычайно одаренным человеком. Его отец был выдающимся оперным певцом, мать – балериной; не удивительно, что сам Серебровский играл на многих инструментах, в том числе на ситаре, а в некоторых своих спектаклях выступал как композитор и музыкант. Им была организована ныне легендарная студия электронной музыки при музее им. Скрябина в Москве, где, вполне в духе скрябинских начинаний, велись поиски гармонии между светом и музыкой.

Серебровский много путешествовал по Непалу, Индии, Японии, Китаю. Под влиянием философии и медитативных техник Востока он приходит к отказу от использования «тяжёлых» холста и масла и начинает писать на «лёгком» картоне прозрачной темперой и гуашью. Вернувшись в Россию, он переносит яркую азиатскую колористику на русский пейзаж. Природа Подмосковья, дворянские усадьбы, поля и пруды, изображенные Серебровским на картоне, насыщены красками и светом подобно японским садам и горам Памира.

В экскурсии по выставке Владимира Серебровского нас сопровождает куратор выставки, директор Музейного центра РГГУ Ирина Баканова. Вот что она рассказывает:

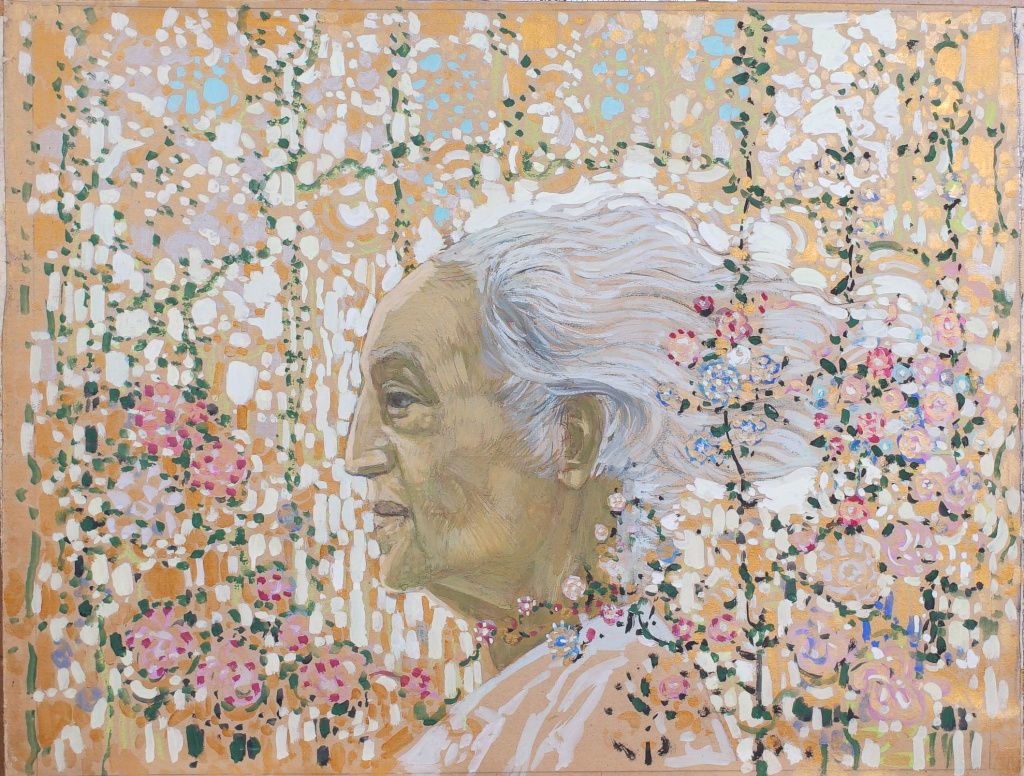

- Серебровский начинал как абстракционист, а пришёл к романтике. Это очень редкая траектория, продиктованная, как я понимаю, Востоком. У нас есть ранние, абстрактные колёса сансары, и есть портрет Кришнамурти, над которым Владимир Глебович работал 14 лет. Композиция очень простая, но это абсолютный космос. На открытии выставки была директор Индийского культурного центра. Она сказала: «Конечно, вон там две серии – как бы рождение Рамы, рождение Кришны, для нас это чрезвычайно важно. Но, когда я смотрю, как русский художник пишет портрет Кришнамурти или как он пишет свои воспоминания о Непале и обращается к этим рагам, я понимаю, что я имею дело с каким-то особым свойством человека, потому что он не русский. Русский так не может, так может увидеть только индиец». Почему? Рага – это же особый жанр музыкальный. Он переводит музыкальный жанр на плоскость, переводит в живопись, и она звучит. Притом, что это графика. Картон, бумага, гуашь… Но графика столь виртуозная, что она воспринимается как живопись. Это абсолютно живописная выставка.

Портрет Кришнамурти

Вот мандала – семидесятые годы прошлого века. Это вообще поле почти абсолютных пятен. Абстракт. Постепенно Серебровский переходит от никак не узнаваемого к познаваемому. Про первые работы, кстати, та же дама из Индийского культурного центра говорила: «Для нас это вещи совершенно священные. Здесь сакральные вещи гармонично помещены в художественное пространство, то есть эта выставка для нас совершенно особого свойства».

Когда Серебровский жил в Таджикистане, то для него это тоже было проникновение, а не такое поверхностное изучение: приехал, восхитился, пожил, сделал какие-то свои работы для театра, для кино и так далее... Вот это потрясающее совершенно, абсолютно гармоничное понимание другого – другой культуры, принятия, любовь к другой культуре.

Посмотри на этот дивный сад. Таджикистан цветущий. Он привязан к этому солнцу Востока, потому что только на Востоке могут быть такие тени, которые ложатся, ветвятся, как продолжение корневой системы. Сами индийцы говорили про Серебровского, что он младший брат Рериха. Хот, конечно, они принципиально разные художники...

- А ты имеешь какое-то отношение к Таджикистану?

- Да, я там родилась, как раз на границе с Афганистаном, в маленьком городе Кулябе. Поэтому для меня все это тоже родное. Собственно говоря, я с Серебровским познакомилась, когда мне было 20 лет, там, в Таджикистане. Я приехала на практику в журнал «Памир», а он пришел туда, мэтр такой, настоящий гуру. Тогда он был вообще недосягаемой величиной, я представить себе не могла, что когда-нибудь буду делать его выставки, это было невозможно. Помимо всего прочего, это был человек очень известный. Такой битломан, первый парень на деревне, плейбой, главный художник театра... Он занимался всем на свете. Занимался музыкой, в том числе электронной. Не случайно на все его выставки приходит Эдуард Артемьев, потому что они с ним дружат с того момента, как образовалась студия электронной музыки при Музее Скрябина. У Серебровского было начальное музыкальное образование, а дальше он уже сам совершенствовался. Осваивал и ситар, и дутар таджикский, и все на свете. Он действительно на них играл, сочинял музыку. У нас она есть, мы хотели ее здесь пустить, в зале, но она такая очень медитативная.

Серебровский серьёзно занимался духовными практиками, не просто из интереса к буддизму. Он стал вегетарианцем и оставался им до конца дней. Занимался йогой, пока позволяло здоровье. Дружил с индийцами много-много лет. Они действительно почитали его за своего человека. В центре Москвы у него была мастерская, напротив Нескучного сада. Я ему говорю: «Не слабо написать, как сто видов Памира, сто видов Нескучного сада?» Он говорит: «Ира, если ты посмотришь на мою русскую часть, ты поймешь, что это так и есть».

При нём Душанбинский театр оперы и балета был не провинциальным театром, а театром мирового уровня. Там солировали Малика Сабирова и Музафар Бурханов. Их было только двое. Но к этой звёздной паре прилагался Серебровский – и получился театр, о котором знали все.

Когда в Таджикистане началась гражданская война, стали все оттуда уезжать, а он долгие годы жил между Москвой и Таджикистаном. И существует такая байка, что один из первых самолетов, которые Россия отправила туда за архивом, за выдающимися согражданами, которых нужно было вызволить, вот этот самолет предусматривал место для Серебровского. Я его потом спросила об этом: так или не так? Он говорит: «Понимаешь, так и не так». Потому что Бакатин – помнишь, кто такой был Виктор Бакатин – действительно, внес Серебровского в это список. «Но, поскольку это так долго все тянулось, я понял, что неизвестно, будет это или нет, я сам взял своих близких в охапку и перевез их сам. Я не воспользовался этим местом в самолете». Это показывает значимость его для России вообще в целом, для Советского Союза, то есть все всё про него понимали.

- Выходит, в начале 90-х он перебрался в Москву...

- Да. Снимал здесь все время жилье, мёрз с непривычки. Первый человек, который позвал его на работу – была Доронина. И вот у Татьяны Васильевны во МХАТе он проработал фактически до своей смерти после того, как осел окончательно здесь, в Москве. Эта его приверженность, я могу даже сказать, редкая человеческая верность, она ему сослужила плохую службу в художественном плане, потому что его, конечно, перестали звать другие режиссеры. Кто такая Доронина? Доронина – для них консерватор. Доронина – это оплот всего реакционного в театре, тем более со всеми своими скандалами и так далее.

Поэтому, конечно, – вот почему я начала про Доронину – каждый год, каждые два года бывали разные большие всесоюзные выставки художников театра и кино. Они все были с его участием, то есть выставлялся он довольно часто. Но больших персональных выставок, особенно когда уже он переехал сюда и стал работать у Дорониной, не было именно в силу, условно говоря, этой партийности – то, что он при Дорониной, и либеральная тусовка записала его в этот лагерь. Он говорил: «Да, записали, ну и хорошо». И, когда он умер, я захожу во МХАТ – с ним было там прощание – думаю: а кто эта женщина, вся в черном, сидит у гроба? Тамара-то рядом, вот она здесь. А там-то кто, у гроба? Потом только я поняла, что это Доронина. Она сидела как вторая вдова.

А что в результате? Вот театральные эскизы к «Вишнёвому саду» – вполне полноценные картины. «Вишнёвый сад» ставила Доронина. Потом его пытался возобновить Бояков, когда пришел во МХАТ. Он начал с того, что восстанавливал декорации, потому что его совершенно потрясли декорации Серебровского. Он сказал, что это главное, из-за чего надо восстановить спектакль, потому что, когда распахивался занавес, начинались аплодисменты, независимо от того, кто играет. Это такая невероятная красота. Сейчас пришел Кехман, убрали Боякова, поставили Кехмана, неважно кто и что, он опять хочет «Вишневый сад» с этими самыми декорациями. Потому что это все очень мощно сделано, это – театральная классика…

Вот, пожалуйста, баньян, но он же написан как ива. Столетняя, многолетняя русская ива. То есть он увидел этот баньян таким образом. Я много над этим думала, именно как русский человек, рожденный на Востоке – ива сквозь баньян. И сквозь иву – вётлы Памира.

Серебровский был заряжен Таджикистаном невероятно. Он любил Таджикистан и таджиков – но любил не снисходительно, а как человек, который понимает все про эти краски, про то, как он может живописно это себе представить, как он может это выразить и так далее. Он их любил действительно как любят близких людей. За их добросердечие, за их дружелюбность. Он объездил весь Памир. Это же не просто ты приехал с этюдником, да? Он ездил по мастерским художников-таджиков. И у него в доме много-много таджикской керамики. Он её очень ценил и понимал, какая за этим великая культура. Поэтому, когда кто-то начинает говорить, особенно сейчас: «Мне стыдно быть русским, тра-та-та» – я вот думаю, Серебровскому никогда не было стыдно быть русским, потому что он все понимал и про репрессии, и про строй, у него тоже были в семье, кто от этого пострадал. Но он понимал главное про человека. Он понимал, что, если ты настоящий русский – то у тебя, по Достоевскому, должна быть всемирная отзывчивость. И понимание Востока в первую очередь. Вот прямо кровная близость – как у меня, у тебя, у Серебровского...