Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Алексей Торк. АВ (IV)

Первое, что я помню в своей жизни – это Азима, который стоит у стены, окрашенной голубой краской. Это стена флигеля, где располагалась ясельная группа при детсаде № 172.

Он тянул руки вверх по стене, чтобы не упасть, я стоял поблизости и тоже тянул руки вверх, хотя не падал, – возможно, мои трехлетние ноги были крепче и устойчивей. Он упирается руками в стену и соскальзывает вниз, – соскальзывал и я. Да, я помню это отчетливо. Я повторял его, тогда у стены.

Следующие воспоминания о нем следуют уже устойчивой чередой: во дворе детсада мы с ним лепим кривого монстра, принимаемого нами за Дед-мороза… Мы в сумерках сбегаем из детсада (мы с ним были отданы на «шестидневку» и мучались из-за этого), и идем домой вдоль трассы, стелящейся через пустырь у полиграфкомбината.

Нас подбирает такси, – бдительный рыжеволосый водитель (я точно помню его рыжие волосы) встревожился, увидев бредущих во тьме по обочине малышей. Он подобрал нас и доставил прямо к дому, к моему дому, советской четырехэтажке.

Четырехэтажка Азима располагалась напротив, через лигустры и асфальтовую дорожку.

Моя мама сбегала к его маме, привела её, и затем они обе, плача от страха, нас отлупили. Меня – у моего подъезда, а Азима – у своего. Меня – веником, а его не знаю чем, – было темно. Мы с удовольствием слушали вопли друг друга.

Он вопил, и я, чувствовал, что успокаиваюсь: это чувство можно описать так: «Он тут, всё в порядке». Думаю, он ощущал то же самое, тогда и всегда.

Почему? Тут надо попробовать объяснить. В этом-то и смысл моего рассказа.

Сейчас, спустя сорок лет, я прихожу к выводу, что некогда мы, возможно, составляли с ним некое предсущество – тогда еще прозрачное и невесомое как дым.

И по итогам мы должны были родиться одним младенцем. Я убежден, что раньше человека появляется его идея.

Но в какой-то момент Бог разделил нас, по причинам, известным только ему, и мы родились у разных женщин, двумя разными младенцами. Возможно, господь счел, что двое лучше одного – не знаю.

Знаю только то, что единое целое некогда было разодрано, и обрывки проводов, или чего-то в этом роде, свисали с нас всю жизнь.

Да, мы, что называется, дружили, но это, конечно, не было дружбой, – больше, смутное узнавание, и связанные с этим попытки соединиться, на уровне некогда единой памяти ЦНС.

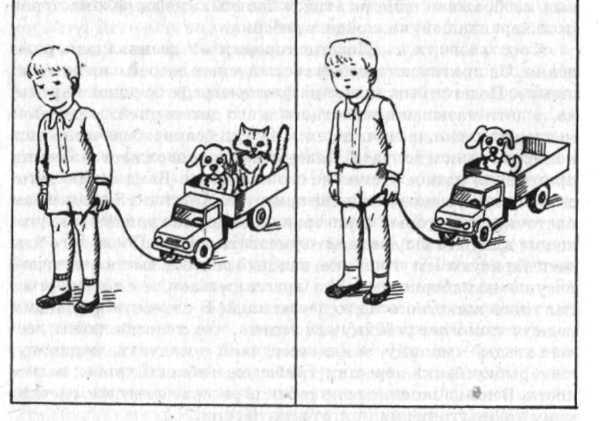

Выглядело это так: если я выходил на улицу катать за веревку игрушечный грузовик, то обязательно встречал его и с грузовиком.

Понимаете, он мог выйти не с грузовиком, а с мячом, а я с пластмассовым вертолетом, но нет: если он в тот день – с грузовиком, то и я с грузовиком, и наоборот.

Его грузовик, правда, массивный, бело-синий, был получше. Я, помню, однажды грубо толкнул Азима, снедаемый завистью. Он упал и заплакал.

Мы поссорились на какое-то время, но чего стоит конфликт печени с легким? Мы продолжали «дружбу», зеркаля друг друга долгие годы.

Эпизодов не счесть, я назову характерный один. В тринадцать лет, посмотрев фильм, названия которого я сейчас уже и не помню, – в нем подростки выкапывают клад, – я взял на веранде лопату и двинулся в сине-красное поле, усеянное полевыми цветами, – оно начиналась прямо за моим домом с восточной стороны, через арык и свисающие в него вишни.

Я отыскал место под «Большим Деревом» – старой чинарой, так её все называли в поселке, – и стал копать яму, то есть искать клад, который обязательно должен был отыскался. Отыскался же он у тех ребят из фильма?..

Когда я уже стал думать, что, возможно, выбрал неверное место и стоит перейти к восточной стороне чинары, со стороны поселка показался Азим с лопатой на плече. Еще не видя меня, он вертел своей крупной головой, приглядывая место поудобнее, и двинулся к «Большому Дереву».

Я со смехом поздоровался с ним. Его лицо изобразило смущение и досаду… Мы слегка поковыряли землю, но уже как-то вяло, чувствуя себя идиотами, связанными идиотами…

Да, мы взаимопритягиваясь и, одновременно, взаимоотталкивались. Это естественно, так и бывает в подобных случаях. В школе мы учились в параллельных классах. Разные друзья и всё такое. Но в одно и то же время – это была всегда перемена между четвертым и пятым уроком, мы встречались в «курилке», недостроенном здании школьной мастерской. Тут всегда толпились ученики, покуривающие в кулак и болтающие друг с другом на соленые темы. Мы вымывались из рядов наших друзей и разговаривали о чем-то третьестепенном. Главным тут был контакт, напоминающий муравьиный: «Он тут, всё в порядке».

Потом началась гражданская война, и нас, муравьев, раскидало по разным углам. Он завербовался в российскую погранчасть – это был единственный способ выжить в голодном Душанбе той поры, тем более, что он уже обзавелся семьей.

Я видел его фото, где он в форме. Не знаю ничего более далекого друг от друга нежели Азим и военная служба. Это ощущал и он сам: на всех этих «пограничных фото» он сильно похудевший и с растерянными глазами.

Я же уехал в Россию, где около трех бродяжничал по-горьковски, и вообще вел образ жизни, соответствующий той эпохе начала 90-х, став то ли бандитом, то ли их жертвой.

Около пятнадцати лет мы не поддерживали контакта, ни нашего, «муравьиного», ни обычного, человеческого.

Чувствовали ли мы это, – конечно, но как отделить проблемы той эпохи – гражданская война, жертвы, нищета, – от проблем, связанных с потерей друг друга. Всё это смешалось в единый клубок, распутать который нам было сложно. Молодость и не предполагает рефлексии. Да, мы были несчастливы, но таковых людей вообще две трети на земле, и каждый из них потерял своего двойника, либо мечту, надежду.

Потом наступил 2008 год. Я тогда жил в Бишкеке, в Киргизии, в соседней от Таджикистана стране.

Наверное, я должен был накануне что-то предчувствовать? Должна была сработать некая интуиция близнецов и все такое? Нет, я не чувствовал ничего такого.

Поэтому, когда в тот день в «Одноклассниках» мне написала его сестра, Рухсора, и сообщила, что Азим умер, я обернулся и стал разглядывать жену, которая возилась у меня за спиной с какими-то бумагами.

– Что? – спросила она, перестав заполнять графы.

Я вновь повернулся к экрану и прочитал, что Азим умер год назад от лейкемии.

Рухсора писала, что он умирал несколько месяцев. Его могло спасти переливание крови, но Азиму требовалась кровь особой группы – четвертой положительной. Это очень редкая кровь, которой располагает всего около трех процентов людей на земле, – небольшой клуб под названием «АВ (IV)». Обладатель этой группы может выступать донором для людей всех групп, но, заболевая лейкемией, принимать он должен только свою…

Рухсора и родители Азима добывали, либо покупали её, расклеивая объявления, где только можно, крохотными нерегулярными дозами, но её нужно было много и ежедневно.

Я заплакал. Я ревел как белуга, испугав жену. Потому что Азим умер. Потому, что у меня та самая редкая четвертая положительная кровь. Потому что, узнав о болезни, я бы, конечно, ринулся в Душанбе и слил бы ему весь требуемый объем этой нашей общей с ним, крови АВ (IV).

И он, вероятно, остался бы жив. Эта мысль мучает меня почти ежедневно…

Я не верю в национальности, в кровь русскую, таджикскую, испанскую. Нет, также, обладателей голубых, либо обычных кровей. Я точно знаю, что если и существует размежевание людей по «крови», то это разделение на первую, вторую, третью и четвертую.