Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

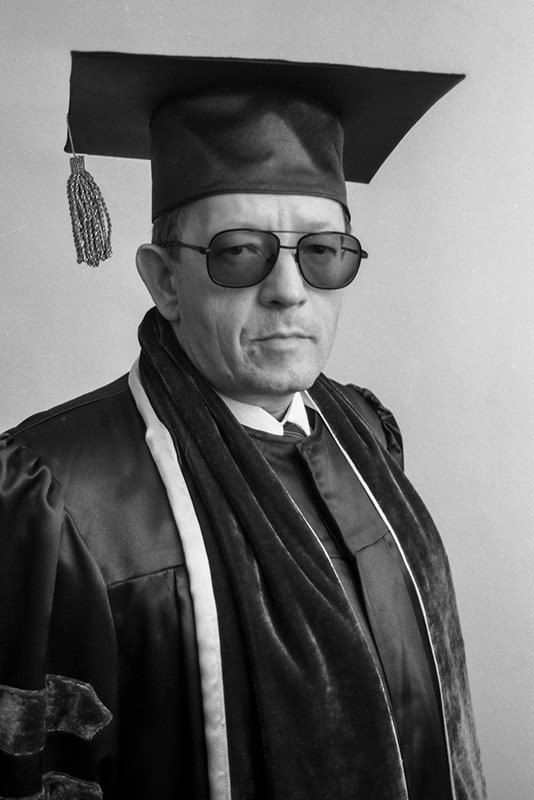

Вячеслав Шаповалов: «Человеку в одной весовой категории существовать скучно...»

– Вячеслав Иванович, скажу то, о чём вы наверняка догадываетесь – в России вас, поэта вполне такого нормального нобелевского уровня, знают только истинные любители поэзии. Таковых есть, но хотелось бы много больше. Поэтому, полагаю, будет правильным предварить подборку ваших стихов хорошим таким зубодробительным (зачёркнуто) ознакомительным интервью, дающем нашим читателям хотя бы некоторое представление о выдающемся русском поэте, укрывшемся от славы в Чуйской долине, в стольном граде Бишкеке...

– Начало бравурное... Засчитаем за тост?

– Вполне. Тогда вопрос первый. В Азии поэт либо дервиш, либо ручной соловей при падишахе. Вы в своих стихах абсолютно свободны – это свобода дервиша. Одновременно вы, пожалуй, один из самых титулованных, один из самых обласканных властью современных поэтов. Видел в интернете ваше парадное фото при орденах – не поэт, а гофмейстер двора, честное слово. Как вы ухитряетесь это сочетать? Они что, совсем не читают вас? Вообще не вникают?

– Поэтом при падишахе я никогда не был, но при падишахах я был. В стихи они, слава Богу, не вникают. Но я едва ли не со школьных лет выступал как журналист, полемист, публицист, колумнист, литературный критик. С юности учился письму. При этом старался не грешить против собственной души. Писал по вопросам литературы, по вопросам киргизской культуры, которую очень любил и люблю. Много переводил. В Киргизии русский, умеющий писать, – нужный человек. Меня заметили. Особенно, когда пришел Аскар Акаев, когда государство немножко изменилось, я был им востребован.

– Вы были лично знакомы?

– Да, конечно. Он (как хотелось бы надеяться) ценил меня. Я ему очень за это благодарен. Помнится, на встрече в Сорбонне-4 он сказал «мой друг профессор Шаповалов», и сидящий рядом академик Какеев, ректор КНУ и мой начальник, шепнул: «Имейте в виду, врагов у нас с вами прибавилось».

– Тут, в Киргизии, так положено? То есть все личные знакомства?

– Нет, не обязательно, но мы были лично. Он вообще был интеллектуал и, соответственно, очень демократичен. Был я знаком и с Турдакуном Усубалиевичем (Усубалиевым – Э. Г.), хотя, конечно, неизмеримо меньше. И с секретарями ЦК, и с Курманбеком Бакиевым был знаком еще до того. Да с половиной правительства! Бывает, ты знаком с человеком до того, пока он еще не надел шапку Мономаха. Это засчитывается. Они нормальные люди. С Атамбаевым тоже, кстати, был знаком. Причем, он был еще совсем молодым, да и я еще в молодых числился. Нам поручали в Союзе писателей какие-то дела. Так, помню, пришлось опекать прекрасного поэта Юрия Поликарповича Кузнецова… У нас вдвоем неплохо получалось. Мы на «ты» были. Но вот за шесть лет его президентства я к нему ни разу не попросился на прием, и он ни разу меня не вызвал. Правда, через замглавы своей администрации, умницу Миру Карыбаеву, передавал задания, иногда ответственные. Как-то обмолвился, не хочу ли я как бы оформить некоторые его концепции (а там порой были чрезвычайно интересные идеи!)… Я тогда вскользь, как бы полушутя, пробормотал, что уже в том возрасте, когда самому секретарь нужен записывать мои мудрые мысли...

Правда, уходя, он наградил меня высшим орденом – «Манас»...

– Это даёт какие-то привилегии?

– Ничего не даёт.

– По пенсии какие-то прибавки?

– Нет, по пенсии ничего. Я как народный поэт Киргизии приличную (в доинфляционном исчислении) пенсию получаю. Ордена ничего не дают, а их у меня... Орден Дружбы российский, орден «Данакер» – это орден дружбы киргизский, Пушкинская медаль, золотая медаль Президента Туркменистана... Ну, и «Манас».

– При этом, насколько я понимаю, по молодости какая-то безбашенность имела место. Что там за история произошла на 100-летие со дня рождения Ленина?

– Это был вечер русской поэзии в кинотеатре «Россия». Девчонки, студентки, мои стихи знали немножко. Они записками в президиум и вызвали меня. Я тогда совсем молодой был. Вызвали, а я не готов. Вышел, достал из кармана стихи памяти Джона Кеннеди и прочитал. Потом по мозгам дали тем, кто меня допустил к сцене, по мозгам дали и мне. Как дали? Даже не вызывали на беседу. Бесполезно, я языкастый был. Просто печатать перестали. Приношу стихи в редакцию. – «Иди отсюда, иди отсюда быстро!» – Через год всё забылось.

– Вот вы обмолвились, что в Киргизии русский человек, умеющий писать, был нужным человеком... А в чём вообще заключалась роль русской творческой интеллигенции в национальной республике?

– Я тут нового ничего не скажу. Это давно обдумано людьми до нас. Роль русской интеллигенции, да и вообще русских профессионалов – родовспомогательная.

– ???

– Культура киргизская молода, в современном цивилизационном варианте она еще моложе казахской (у тех уже был Чокан Валиханов и кое-что в смысле государственности имелось к 1917-му году). Современная киргизская культура не младописьменная, а новописьменная (правда, с супергениальным устным эпосом «Манас» и одиноким Айтматовым). Литература здесь рождалась руками русских «акушеров». Первые образцы жанров, что такое роман, что такое рассказ, что такое стихотворение (а не песня акына) и т.д., первые попытки перевода, как нужно переводить, Дальше – музыка, опера, балет… Вся европейская творческая жанристика через русскую культуру пересаживалась на здешние почвы. То же самое с наукой, с промышленностью, медициной, образованием...

– Что, по-вашему, двигало при этом советской властью? Это такой стандартный европеизированный подход к тому, что такое культура?

– С одной стороны, конечно, именно так – потому что нового придумать большевики просто элементарно не могли. С другой же стороны… Не сказать, что это было пронизано особой нравственностью, хотя своя гуманность в этом безусловно была. Кроме того, надо было унифицировать культуру разных народов, привести ее к определенной формуле, чтобы легче управлять ею и вести большую страну. Когда рядышком развитые культуры и совершенно необученные, негодные к строевой, надо их… И в этом было своё гуманное начало. Все-таки умные и выдающиеся люди были в той толпе. Тот же Алексей Максимович Горький, который создал концепцию «многонациональной советской» и запустил индустрию многоязычного массового перевода… Об этой невиданной мощи и брутальности межлитературных связей Запад тогда и слыхом не слыхивал. Создание подстрочников, подтягивание к литературе людей, которые, может быть, много позже читали (или не читали) Розинера, Улицкую и других. Фигура переводчика была изначально трагической, но тут она стала и всячески значимой… То есть это была одновременно и благородная, гуманная миссия, но и миссия создания некоего социального многонационального баланса.

– А когда у вас первая книжка вышла?

– Первая книжка вышла – сейчас скажу. В 76-м. 28 лет мне было.

– Это неплохо.

– Да, но она была в два печатных листа, маленькая. Я сразу осознанно зарезервировал правильное место себе. Причем вполне искренне. Сразу заявил, что заниматься здесь литературой и не заниматься переводом киргизской литературы на русский язык безнравственно. Я начал переводить киргизских поэтов. Сразу появился какой-то нормальный авторитет, нормальный литературный статус. Тот, кто не переводил, тот, значит, не умел переводить. Раз ты не умеешь переводить, раз у тебя нет школы языка, которая в тебе сидит, поэтики, которую ты шкурой чувствуешь, значит, тебе нечего в поэзии делать. Это к вашему первому вопросу, между прочим...

– Я понял.

– Фигура русского писателя в центрально-азиатских республиках особой оригинальностью не блещет. Был тут такой тип русских писателей – у нас, но больше в Казахстане, Узбекистане – всячески обласканных властью, которых сейчас никто не помнит. А у этих людей было потрясающее качество. Они знали местную жизнь, все эти династические дела, горизонталь политики, уклад жизни. Прекрасно описывали – ах! - как варятся два гиссарских барана. Варятся день, два, неделю, пока не получается одна пиала какого-то особого бульона. Эту пиалу выпивает эмир бухарский, его величество Сейит Алимхан, садится верхом и неделю скачет по степям, не спит, не устает. Или, скажем, бой в Туркмении, когда полами халата убивали человека запросто, разрезали на куски. Все это – ни разу не мистика и почти не конспирология, но точное, глубокое знание – от инородца и иноверца тщательно при этом скрываемое.

Кстати, о гиссарских баранах: был такой народный писатель Шевердин Михаил Иванович. Жил, говорят, в маленьком дворце, окруженном садом, в центре Ташкента. Руководители партии и правительства принимали его. Он знал узбекскую жизнь и описывал ее с такой сочностью, с такой силой, а ведь узбекский уклад – он, по-моему, в поведенческом коде почти на порядок сложнее казахского. «По волчьему следу» - его роман знаменитый. Никто не помнит.

Был писатель Евгений Колесников. У него великолепная повесть «Черная кость». Не разрешили с таким названием. Он придумал «Я пришел с миром». О взаимоотношении русских и киргизов в племенную эпоху в XIX веке. Тоже забыли.

Если ты русский писатель, пишущий здесь, нота Азии должна прослеживаться. Если нет, то ты чужой сам для себя. Не понимаю, как можно писать здесь рассказы, повести, романы, стихи, не связанные с национальной природой бытия. Не просто природой, а конкретной природой окружающего тебя бытия.

– Абсолютно с вами согласен. Но это, по-моему, во многом вопрос таланта – он либо есть, либо нет. Или гения – это когда Андрей Платонов приезжает в писательскую командировку и пишет «Джан».

– Да, и пишет «Джан»!.. Господи, там каждая строка пронизана чёрт знает каким солнцем!

– Азия ни в ком не заговорила о себе так, как в человеке, который приехал сюда в тридцатидневную командировку. Однако, Вячеслав Иванович – вы упомянули Шевердина, Колесникова. А если взять современных писателей, нельзя не вспомнить Андрея Волоса, Владимира Медведева, можно ещё с десяток имён назвать...

– Я бы рискнул упомянуть здесь и Алексея Торка…

– Рискните. Я к тому, что Средняя Азия заговорила и выговаривает себя по-русски очень мощно. За 150 последних лет русский язык стал для неё родным: Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов, Бахытжан Канапьянов – опять-таки, всех не перечислить. И что – русский язык уходит?

– Из литературы уже никак и никогда не уйдёт. А из среды, возможно, уйдёт, хотя это больно и обидно. Мы тут потихоньку заканчиваем пиршество с русским языком. Настоящих русских мало. Я когда это ещё почувствовал! – и решил параллельно заняться наукой. Человеку ведь в одной весовой категории существовать скучно. Ещё старшеклассником из во многом ученической журналистики ушел в поэзию и перевод, из поэзии – в молодое литературоведение. Потом преподавал. Написал одну диссертацию, вторую. Потом меня потащили наверх, проработал 15 лет проректором по науке Киргизского национального университета. Тоже, знаете ли – опыт...

– Не знаю ни одного русского поэта, который работал бы проректором по науке огромного государственного университета. Это уже какой-то чисто западный вариант.

– Ломоносов – отчасти… Приятственная параллель, разве нет? На самом деле эти четыре всадника апокалипсиса – наука, переводческий конвейер, политическая карьера и, наконец, поэзия – нещадно рвали мою жизнь, каждый в свою сторону.

Ну что ж, получилось то, что получилось. Видимо на мне Запад и Восток сошлись в таком вот варианте.

– Ну, и слава Богу. Концовка отличная. Теперь, думаю, можно оставить читателей наедине с вашими стихами.

– В добрый путь.

Вячеслав Шаповалов

В ЗАЩИТУ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Фрунзе,

привокзальная баллада

…подражанье мавзолею торт из серых плит

вспомню вздрогну пожалею вновь перрон закрыт

череда полей немая облаков узор

рельс эвклидова прямая искривлённый взор

чуждой страсти отблеск ртутный в мёрзлой глине клад

ржавый привкус бесприютный липкий мёртвый взгляд

общий лик вождей усатых всяк здесь Божий сын

лет изломанных остаток и осадок вин

грусть оскал далёких странствий мгла озноб глазам

серый данник дней бесстрастный фрунзенский Вокзал

…на нелепой хрупкой раме меж случайных звёзд

над железными путями эйфелевый мост

деревянный безутешный а с него видна

акварелью дымной нежной хмурая страна

тепловозов рокот сиплый маневровых плач

вместе с бабушкой и скрипкой маленький скрипач

он по мостику в очочках на урок спешит

словно в спящей ветке почка в нём смычок зашит

мост качается над бездной музыка слышна

от предчувствий бабки бедной горбится спина

неизбывного испуга древней крови стон

молча нарастает фуга на краю времён

…хмурые в погонах ели комариный звон

некто в кожаной шинели марс гражданских войн

ясен пташкам и букашкам пламенный alarm

на коне скалистом тяжком чёрный командарм

конь как боров злобный норов всадник крепко сшит

для дальнейших разговоров маузер молчит

в лоб обдолбанным европам зрит кромешный зверь

он стоял над перекопом он стоит теперь

коминтернам в час безлунный аз печаль повем

на главу падёт чугунный островерхий шлем

бзик реалий отблеск далей вещего огня

и чугунных гениталий тяжкого коня

на колхозников кишлачных молча смотрит конь

выдав для телег ишачьих в будущее бронь

…оглянись — чугунный всадник не рванётся вскачь

и дойдёт в свой детский садик маленький скрипач

друг и враг нам знака нету в бесприютной мгле

за шеломянем ты где-то русская земле

узкоглазый князь смеётся он душою чист

ведь когда-то содрогнется молдаванский лист*

и луна со дна колодца очи спрячет в тень

и хирург из полководца вырежет ремень

отольётся кровь победы дети прорастут

и заполнит все пробелы время страшный суд

звёзд далёких свет сигнальный поворот руля

отблеск северных сияний вечного кремля

а пока что тихо шепчет Богу — аз воздам

— дом бездомных отошедших

фрунзенский вокзал

* Фрунзе (молд.) – зелёный листок

УРАЛЬСКИЙ РОМАНС

Чёрная смородина,

серый взгляд,

туч самолёты над жизнью летят,

люди в кирзе,

барак на восток,

Господь на Урале мотает срок,

синий наст,

ледяная лоза,

серые жалят под шалью глаза,

у тихих замёрзших прощальных уст

горькой грозди вяжущий вкус.

Красная смородина,

зелёный взор,

губы пахнут летом, эхом с гор,

тридцать лет долой,

и опять ты с ней —

на другом лице прежний свет ясней,

беспилотных птиц в небесах полно,

на сто тысяч жизней солнце одно,

тёплый дождь,

ломкая бровь,

алая гроздь, молодая кровь.

Мать и дочь,

опустелая даль,

огонь опаловый, чёрный хрусталь,

чёрны ягоды — в колодце луна,

красны ягоды — седая весна,

кисти разные — ветвь одна,

память праздная — день без дна,

кровь кержацкая,

волчий свет,

городок забытый

на карте нет...

МОЛИТВА НА МОГИЛЕ БОГОМАТЕРИ В СЕЛЬЧУКЕ

Всё, Мария, я сделал, как научили:

свечку зажёг и поставил — и попросил о прощенье,

встал на колени на коврик потёртый. Глаза остыли:

слёзы сглотнул — без них всё равно плачевней.

Всё, Пречистая, сделал я, как подсказали:

руки омыл и лицо из Твоего колодца.

Правда, вода была воплощена в металле:

нажмёшь на кнопку — и благодать прольётся.

Не было мне знаменья, Богородица Пресвятая,

ничто не открылось душе, что было сокровенно.

Птаха в мандариновой роще что-то мне просвистала

на влажных Твоих серпантинах под колёсами ситроена.

Всё, Богоматерь, я сделал: и крестик купил у турка,

правда, к нему прибавил ятаган двуострый —

эфес у него эфесский, на таможне придётся туго,

но таможня и горняя сфера — родные сёстры.

Всё я сделал, Марьям-Ана, в этот вечер,

хадж свой, убогий духом, у могилы Твоей завершая,

и если на зов ответить мне больше нечем,

то, значит, дошёл и я до предела, до края.

Я всё это вижу — и спокоен при этом,

по фигу мне, что будет со мной и страною.

Что ж так больно мне, будто Тебя я предал?

Холодно, грустно, стыдно — но не пред Тобой одною.

Матерям, чьи могилы разбросаны по вселенной,

трудней, чем их детям, чьи могилы они потеряли.

Турецко-греческий ветер, непримиримо солёный,

воплощается молча в ветхом мемориале,

но сирота всё ищет отца — и Отца обретает,

и ноша мира, взваленная на хрупкие плечи,

как эти масличные листья, не облетает,

вечнозелёная. Но матерям — не легче.

В ЗАЩИТУ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Эпохами отобедав,

этносы прут без цурюков

от пассионарности дедов

к транссексуальности внуков.

Немного, видно, рубруков

в толпе меж гуннов, венедов,

у очевидца кредо — в

том, чтоб сгинуть без звуков.

Полчища в ритме торжищ

сочтёшь, впотьмах подытожишь —

чужак, сирота, историк! —

ведь всё, что циник набрешет,

поправить мечтает стоик

до того, как зарежут.

АРЕСТ. КИРГИЗИЯ. 1952

караковые роковые гнут одинаковые выи

во тьме неначатой весны

стоят гнедые понятые подземной силой налитые

и делом ценным для страны

в глазах значительность и робость и длится молчаливый обыск

пока не кончен первый тур

анализа преступной страсти и дремлют аргамаки власти

хрустя овсом прокуратур

господь нейтрины и фотоны ниже пассаты и муссоны

ты шлёшь нам бедным прямиком

и дознаватель с ураганом играет ласковым наганом

великорусским языком

взгляд упыря скользит по твари он прям как девочка на шаре

он чувствует себя в седле

для родины и государя в рубинах звёзд очами шаря

несёт свободу по земле

беглец в чеченской кукурузе за городом по кличке фрунзе

подследственный благая весть

как ты здесь ночью оказался себе и богу не сознался

и плохо помнишь кто ты есть

над инеем с чертополохом рубаху в пику всем эпохам

очухаешься застегнёшь

став мертвецом и скоморохом беги навзрыд не время вздохам

утрись от крови это ложь

лишь не нашли бы и в подвале опять впотьмах не убивали

ты уже видел этот фарш

родимый брат тропинки узки а хор турецкого по-русски

споет в ответ турецкий марш

очнись дорогою железной под панорамою прелестной

мазут и уголь и гудки

у века ушки на макушке кишка к кишке пешком до кушки

ночами небеса близки

тверской купец ничей подкидыш зубри верхненемецкий идиш

или пингвиновский лансмоль

авось найдется атлантида тебя приныкает для вида

а дальше ты уж сам изволь

СУМЕРКИ

Гора, перегораживающая закат и рассвет,

съёживается под восходящей луною.

Дремлют собаки, измученные тишиною.

Шумит река. У времени имени нет.

Местная живность, о четырёх ногах,

дарит двуногим зренье всего на свете.

На сосцы матерей притязают дети – и те, и эти.

Млечный шёлковый путь, в небесах начавшись, зачах.

Осёл, откликающийся на имя Ишак,

повелевает судьбой, т.е. хвостом и ушами.

Ветер ущелья свистит в человечьих ушах,

нескромно липнет к оконной раме

чабанского домика, чей фасад

остановился взором вниз по теченью,

как бы не придавая значенья значенью

будущего. То бишь – не оглядываясь назад.

У девочки, замершей за оконным стеклом,

недоброе солнце зажгло недобрый румянец

на монгольских скулах. Платья ситцевый глянец

оттеняет взрослеющих губ нежный и злой излом.

Безмерные ели на той стороне реки

в упор не видят отар, рассыпавшихся на склонах,

и всадников, к изученью пейзажа не склонных,

хотя оглядывающих всё сущее из-под руки.

Равнодушной кобыле железный кляп вдевая в уста,

путник думает о далёкой и вздорной подруге,

хотя больше о потнике и надоевшей подпруге,

ибо ехать придется через глухие места.

Ехать, в сущности, некуда. В никуда

устремляется вслед за рекой свет звезды. А звезда

сквозь ночь уставилась навсегда

на большие и малые исчезнувшие города.

Свет меняет свой цвет. Вечер озяб на ветру.

О поездке, как видно, не может быть и речи.

Варится мясо. Текут слова человечьи.

Девочка выходит из дома и молча идёт к костру.

ИМПЕРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

О храбрых и мудрых, о дружбе, о вечном предательстве

Напомнит нам эпос сухими устами истории,

О долгом и тщетном племён и времён препирательстве,

И все его строки — не строки, но стоны истошные:

Безмерного рабства в глазах отраженья забитые,

Звучат и двоятся, безмолвные годы отматывая…

Кто б знал эти склоны и долы, в веках позабытые,

Когда б не звенели о них озаренья Айтматова!

Кто знал эту землю и чудо сказаний печальное,

На ветреном глобусе прочим народам не нужное,

Зов гор и степей, ледников с небесами венчание,

Кто слышал напев, затаивший молчанье недужное,

Кто ведал меж нами движенье созвездий согласное,

И бег табунов, и отар упоенье весеннее,

Кто чувствовал слово, над душами близких не властвуя,

И в нищем кочевье увидел эпох столкновение?..

Что толку и смысла детишек пугать геростратищем

И мутные мифы плодить — должники что ли веку мы?!

О старом народе, в веках своё счастье растратившем,

Расскажет — художник. Ведь больше-то, в сущности, некому.

Пророку в отечестве худо: охрипнув, аукает,

Бесхозных выводит на свет дураков-соплеменников,

А вслед ему юные волки, свистя, улюлюкают

Да смотрят бесслёзные очи его современников.

И все они — нытики, критики и паралитики —

Ни знать не желают, ни видеть, ни верить, ни чувствовать.

Устав и изверясь, пророки уходят в политики.

Но все остаётся по-прежнему — на сердце пусто ведь.

За жиром наград не скрывал он, как сердце надорвано

Навязанной некогда ролью светильника разума.

Кумиру лжёт нация! Лжёт — пересадкою органа.

Но сердце болит за страну, хоть болеть не обязано.

Железного века ветра пролетают, пронизывая! —

Он, сын Ала-Тоо, прошёл по планете и вечности,

За космосом чуждым он молча провидел Киргизию,

В реченьях далёких он близкое слышал отечество.

снегах и бурьянах застыли родимые прерии,

Родимые пятна горят, словно знаки отличия,

Всё ставят в вину ему — смерть большевистской империи,

Крушенье культур и надежд, маскарад безъязычия.

Но всё отойдет — и глумление, и поклонение,

Безвестные сёла воздвигнутся вновь над столицами,

Устав от безмолвья, неграмотное поколение

Вернётся к нему и заплачет над теми ж страницами!

Летит иноходец и длится любви заклинание

Над пустошью лет, над людскою судьбой одичалою! —

На дне этой жизни, невнятной, как воспоминание,

Дрожит тополёк, не укрытый косынкою алою.

Охотник о сыне поёт, внемлют звёзды бесстрастные,

А в небе безмерное время зарёю полощется,

И души ушедших познали последнее странствие

На Млечном пути — на печальной Дороге Соломщика.

Родимой чужбины мутны горизонты осенние,

Утратами горькими жизнь безответная полнится,

За всё, что не додал ей, — родина дарит прощение,

За всё, что ей отдал дотла, — что-нибудь да исполнится!

Час пробил. Бессмертна эпоха Чингиза Айтматова,

Железного века эпоха, масштаба безмерного.

И жил, и творил, и дышал он — для Века Двадцатого.

Но дрогнули руки, открывшие дверь Двадцать Первого.

10 июня 2008 г.