Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Константин Гадаев. Слово об отце

С поэтом Константином Гадаевым я дружу уже немало лет. Его воспоминания об отце, выдающемся скульпторе Лазаре Гадаеве, деликатно и точно передают взаимоотношения отца и сына, двух творческих личностей – скульптора и поэта. В этом очень таком интимном интервью, опубликованном Игорем Лунёвым в журнала Батя, мы обнаруживаем доподлинный и объёмный психологический портрет Лазаря Тазеевича – и вот этого вы точно не найдёте ни в одной из многочисленных искусствоведческих работ, посвященных творчеству Гадаева-старшего.

Другое дело, что из воспоминаний Кости вы не узнаете о всех достижениях, регалиях и наградах Лазаря Гадаева – в этой связи мне приходит на ум слово целомудрие, переданное от отца сыну. Не просто мужская сдержанность, а именно целомудрие и достоинство, чистота чувств, ощущений, взгляда, коими светятся скульптуры Лазаря Гадаева. В стихах Константина Гадаева я ценю те же качества, и в интервью они определяют тональность разговора. Кичиться заслугами отца, даже просто лишний раз пропиарить их (что ныне уже не считается зазорным) – такого Гадаеву-младшему даже в голову не придёт.

Но всё же следует хотя бы вкратце упомянуть о том, что осталось за рамками воспоминаний. В самом начале Костя рассказывает о том, что отец порой сочинял на родном дигорском наречии небольшие рассказы, стихотворения в прозе, притчи. На этом наречии говорят жители Дигории – западной части Северной Осетии, оно считается диалектом восточноиранского осетинского языка, однако носители основного диалекта – айрон – дигорцев не понимают. В 1989-ом году в Осетии были изданы две книги произведений Лазаря Гадаева под общим названием «Искурдиада» (это и мольба, и просьба, и талант – многозначное, сложное для перевода слово). Но это так, для разгона.

Лазарь Гадаев – осетинский скульптор евразийского, проще сказать – мирового уровня и масштаба. Его работы украшают собрания Третьяковской галереи, Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге, Северо-Осетинского художественного музея, музея Петера Людвига в Кёльне, частные коллекции в России, Германии, США, Франции, Италии. Он автор памятника А. С. Пушкину, ныне стоящему в музее А. С. Пушкина на Пречистенке, и совершенно потрясающего памятника Осипу Мандельштаму в Воронеже. «Его высокий профессионализм, - пишет искусствовед Наталья Апчинская, - органическая составляющая московской школы скульптуры. Однако истоки самобытности художника - в природе и культуре, в древних преданиях и поэзии родной Осетии... Позже он открыл для себя авангардную итальянскую скульптуру середины столетия, но не менее важным было и обращение к памятникам национального искусства: так называемым «кобанским» изделиям из бронзы, самые ранние из которых относятся к I тысячелетию до н. э., и изваяниям из камня и дерева, созданными в начале ХХ века одаренным мастером Сосланбеком Едзиевым — своего рода осетинским Пиросмани...

Мир образов Лазаря Гадаева прост и строг: человек, земля и небо, любовь, страсть, одиночество и сострадание, отчаяние и мольба. Мастер тонко передает сложную гамму переживаний своих персонажей, зачастую ведущих между собой безмолвный диалог. Скупая, немногословная, лишенная внешней эффектности, но полная внутренней динамики манера скульптора отражает цельность его натуры, отвергающей компромиссы».

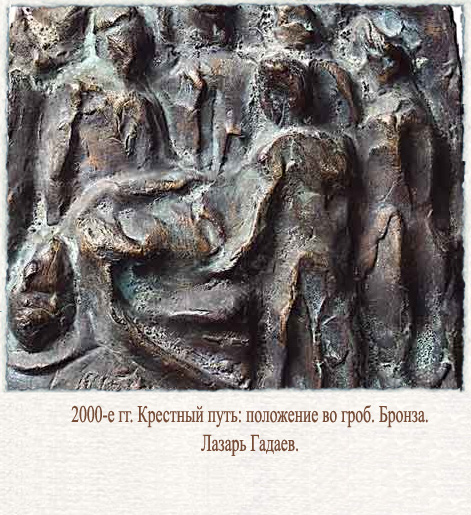

Последней работой Лазаря Гадаева – его, по выражению сына, «лебединой песней» – стал цикл из 14 рельефов «Крёстного пути» (Via Dolorosa), созданный по заказу францисканского монастыря в Пенсильвании. Черно-золотистая бронза дышит страданием, болью, скорбью, и – преодолением земной юдоли. На мой взгляд, это великий цикл.

Скульптурам Лазаря Гадаева суждена долгая, не сказать вечная жизнь. Не случайно его мастерская в Земледельческом переулке на Плющихе совершенно неожиданно для себя стала новым культурным местом Москвы, одним из самых живых и интересных музеев – музеем одного скульптора. Это дом, открытый для всех желающих.

Ниже мы публикуем воспоминания Константина Гадаева об отце и одно его стихотворение, прекрасно эти воспоминания иллюстрирующее.

Эргали Гер,

главный редактор журнала «Хан-Тенгри».

Константин Гадаев. 2015 г.

Руки отца

— Какие детские воспоминания об отце для вас наиболее важны?

— Одно из ярких воспоминаний — о том, как мы ездили в деревню Уреки под Батуми. Мне было 6 лет. Я помню чёрный песок. Он так раскалялся, что обжигал пятки, когда мы бежали к морю. Отцу тогда было 35 лет.

Помню, мы с ним отправились в тропические заросли за бамбуком — тогда были в моде всякие изделия из бамбука: абажуры, торшеры… И отцу как человеку, работавшему с формой, было интересно сделать что-то подобное своими руками. И вот мы пошли. Я впервые увидел перевитые лианами толстые стебли бамбука. Мы их рубили… А бамбук надо рубить осторожно — если начать переламывать его раньше времени, он может отпружинить и сломать руку. Нас покусали какие-то насекомые… А вечером мы вышли из этих зарослей, и было счастьем окунуться в море.

Потом отец выгнул, нагревая на огне, два абажура. Мама обтянула их тканью. Один мы подарили нашей хозяйке, а другой привезли в Москву.

Вообще отец говорил, что самое большое наказание для него — не работать. Даже сидя на пляже, он откуда-то доставал небольшой кусок самшита и начинал ковырять его своим наточенным перочинным ножом, с которым никогда не расставался…

Кстати, при помощи этого же ножа отец ухаживал за ногтями. И хотя работа скульптора совсем не для белоручек, ногти у него всегда были в идеальном состоянии. Так что отец подходил под пушкинскую фразу: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». При этом он не был пижоном — просто вот такая деревенская опрятность.

…Так вот, из этих кусочков самшита в итоге получались кулоны — миниатюрные скульптуры дивной красоты. Мама их очень любила и надевала по особым случаям.

Там же в Уреки на диком пляже валялось большое бревно, из которого отец вырубил топором красивую вещь — лежащую женскую фигуру — и оставил на берегу.

Ещё помню, мужики-грузины рубили там огромное дерево. Оно мне казалось каким-то сказочным. Но работа у них продвигалась медленно — тюк да тюк… А отец был в этом деле мастак, он смотрел-смотрел, потом говорит одному из них: «Дай мне топор». И, поплевав на руки, начал упорно врубаться в этот ствол с профессиональной сноровкой. Мужики его сразу зауважали.

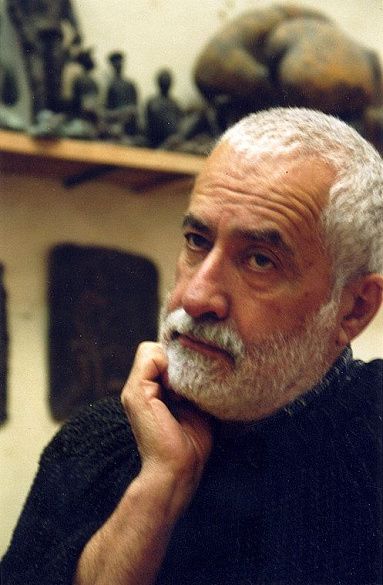

Лазарь Гадаев в своей мастерской. 2008 г.

Такие воспоминания становятся особенно важны, когда появляются собственные дети. Ты понимаешь, что сочетать тонкость творческого восприятия и готовность к упорному труду очень не просто. При этом отец никогда не относился к себе с пафосом, хотя цену себе знал. Он был очень цельным человеком. К нему в мастерскую приходили разные люди. Разговаривая с ними, он часто продолжал лепить или начинал рисовать собеседника. Если что-то не получалось в скульптуре, он либо брался за черновую работу (у скульптора её всегда много), либо занимался живописью или сочинял на родном дигорском языке небольшие рассказы, стихотворения в прозе. Любил, конечно, и посидеть с друзьями, и крепко выпить в хорошей компании.

Мне кажется, независимо от внешних обстоятельств в нём происходила постоянная внутренняя работа.

Он говорил: «Сколько художник тратит времени на вынашивание образа, столько зритель будет смотреть на созданное им произведение». Имеется в виду не время, затраченное непосредственно на работу (это может происходить и быстро), а именно на вынашивание. То есть если вещь поверхностная, скороспелая, то человек пройдёт мимо неё.

— Как вы воспринимали работу отца, когда были ребёнком?

— Вот мы сейчас сидим в огромной мастерской. А когда отец заканчивал институт (достаточно поздно, в 28 лет, так как до института окончил владикавказское художественное училище), и мне уже был год, моя бабушка по маме, очень активная женщина, добилась, чтоб ему выделили под мастерскую маленький полуподвал в Спиридоньевском переулке. И, работая в этом тесном помещении, где то и дело прорывало канализацию, отец и добился признания — вплоть до победы на всемирной биенале в Будапеште в 1978 году.

В этой небольшой мастерской отец проводил почти всё время. Дом, где жили мы с мамой, дедушкой и бабушкой, был через дорогу. Потом, когда мне было года 4, ему удалось вступить в кооператив, и мы переехали чуть ли не в первый дом в Чертаново. Вокруг были поле, лес, яблоневый сад. И мы, пока я рос, всё время месили грязь — так как строились новые дома, метро, а на месте сада был построен райком.

Я не очень помню свои детские впечатления от его работ, помню больше какие-то ремесленные моменты. Например, у него был такой зелёный насос: когда лепишь большую вещь, чтобы она не засыхала и не трескалась, её надо обрызгать водой и закрыть клеёнкой. И отец иногда доверял мне это нехитрое дело. То есть я видел скорее не художника, а просто работающего человека, который месит глину, рубит дерево или камень. Мне всё это было конечно интересно. Это был целый мир. Отцовский мир. А понимание того, что на моих глазах рождается большое искусство, пришло позже.

Я очень хорошо помню руки отца ещё и потому, что он всегда стриг меня сам. Это было очень важным, даже интимным моментом нашего общения…

Отец был родом из Осетии, а там не очень-то принято детей всё время держать на руках, ласкать, тетёшкать. Возможно, мой отец был более сентиментальным, чем многие из его односельчан, но всё-таки придерживался некоторых обычаев. Например, не хвалить своих детей в присутствии других людей. Свою нежность он выражал очень сдержанно. И в частности, это чувствовалось во время стрижки — в том, как он касался моей головы. Сейчас я это хорошо понимаю, общаясь со своим сыном.

А работа… К сожалению, я очень мало к этому приобщился. Но и отец не особенно любил пускать в свой мир. К тому же, он не умел учить. Мама говорила ему: «Ну, порисуй с мальчиком!» Он садился со мной рисовать, потом говорил: «Да чего я буду его учить, он лучше меня рисует!» Он и вправду так думал. Но если я промахивался молотком по гвоздю или ещё что-то подобное случалось, он моментально раздражался, говорил что-нибудь презрительное – и уже не хотелось ему помогать, чему-то учиться.

Но, когда я вырос, отец, закончив новую работу, всегда звал меня посмотреть её одним из первых. Он понял, что я чувствую пластику. Возможно, отец втайне надеялся, что я пойду по его стопам, но никогда меня не подталкивал, не соблазнял идти этой дорогой. Просто показывал пример самоотверженной работы и давал возможность выбрать своё призвание самому.

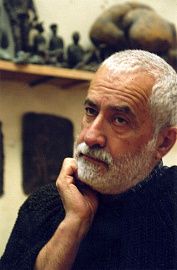

Константин Гадаев в мастерской отца. 2016 г. Фото: Иван Цуркан.

Истоки

— Ваш отец много работал и вообще, как вы сказали, «не любил пускать в свой мир». Но вы не чувствовали недостатка его внимания?

— Безусловно, я всегда ощущал его любовь, его верность мне – хотя это немного странно звучит. Всё это я твёрдо осознавал, несмотря на какие-то отдельные моменты раздражения. Они с мамой хотели большую семью, но так получилось, что у них был только я — брат мой умер при родах. После этого детей у них больше не было. И поэтому я всегда ощущал на себе некую сыновнюю ответственность. Теперь это вылилось в работу с наследием отца.

— Отец много говорил с вами, когда вы были ребёнком?

— Люди с большим жизненным опытом вообще редко бывают слишком многословны. Остаётся впечатление, что ты запомнил каждую их фразу. Хотя понятно, что это аберрация памяти. Когда я что-то долго и запальчиво отстаивал, отец любил повторять: «Не сотрясай воздух».

Отец уходил из дома достаточно рано и приходил, как правило, поздно. Мама называла его «кошкой, которая гуляет сама по себе». Она в его жизнь не лезла, но себе цену тоже знала. Когда однажды я сказал: «Сколько отец сделал!», она ответила: «Если бы не я, не сделал бы». И, прожив уже 20 лет семейной жизнью, я понимаю, что это правда. Если женщина не даст художнику возможности работать, а будет его «есть поедом», то либо не будет семьи, либо не будет творчества. Мама моя, Царствие ей Небесное, была в этом смысле человеком очень терпимым, и дом держался в основном на ней.

Больше всего мы бывали вместе летом — почему я и вспомнил первым делом летние впечатления. Часто он меня возил в Осетию, в свою родную деревню. Отец хотел, чтобы я окунулся в местный быт, пообщался с бабушкой, со своими двоюродными братьями и сёстрами, чтобы понюхал другой немосковской жизни — он понимал, что это очень важно. И действительно, я отцу благодарен за это. Хотя для меня это было определённым испытанием. Однажды меня посадили на лошадь, без седла. Я не особо умел ездить и вцепился ей в гриву. Лошадь почувствовала неуверенного седока и сперва пустилась в галоп, а потом резко остановилась, наклонив шею и выставив передние ноги. Я, конечно кубарем с неё слетел и в кровь изодрался о гравий.

От всего не застрахуешься. И отец рассказывал, что когда он был маленьким, ему однажды даже гроб сделали, думали, что не выживет. Дело в том, что его, ещё 3-летнего, доверили старшему брату, они пошли с другими мальчиками гулять, и отец упал в мельничный жёлоб. Если бы мимо не проходил сосед и не вытащил его, то отец там бы и погиб. Что характерно, при всей суровости той жизни, это был единственный раз, когда мой дед Тазе Гадаев поднял руку на ребёнка — дал оплеуху старшему брату отца за то, что тот не уследил за младшим. Отец говорил, что не помнит, чтобы дед кроме этого случая вообще на кого-то руку подымал. Хотя знал он его мало. Тазе ушёл на фронт и погиб в 1943-ем году под Бердичевым.

Несмотря на тяжесть деревенского быта, какие-то безобразия не допускались. Это очень важно для понимания творчества отца — в любой его работе есть внутреннее целомудрие, сдержанность. Мне кажется, это напрямую связано с традициями и укладом жизни, воспринятыми в детстве.

— На вашего отца повлияло то, что его отец не вернулся с войны?

— Это серьёзный факт биографии — безотцовщина. И героическая смерть отца — тоже сильное впечатление для мальчика. Отец оторвался от дома в 18 лет. Этим можно гордиться, говорить: «Вот, я сам всего добился». Это сообщает человеку большую энергию для построения дальнейшей жизни. Хотя отец говорил, что самые главные впечатления для него как для художника — те, что он получил до 18 лет. Всё это в нём действительно жило, развивалось, требовало своего воплощения.

Я понимаю, откуда у отца талант. У нас дома хранится традиционная деревянная чаша работы деда — невероятной красоты. Чаша сохранилась только потому, что бабушка зарыла её в саду. А всё остальное, сделанное его руками, сожгли немцы, когда вошли в их деревню. Ещё дед, как говорят, прекрасно пел. Даже есть сборники народных песен, где в примечаниях указано: «Записано от Тазе Гадаева».

Моей бабушке во время войны пришло извещение, что её муж пропал без вести. К сожалению, она так и умерла, не узнав, где его могила. Она была скромной женщиной, подняла пятерых детей, предпоследним из которых был Лазарь. Мой отец долгие годы посылал запросы в военкоматы, и, когда я уже был взрослым, ему сообщили, что в Бердичеве есть могила, на которой написано: «Сержант Тазе Хадохчикоевич Гадаев», и что офицерское училище ухаживает в том числе и за этой могилой. Мы поехали туда, отцу хотелось что-то сделать, может, поставить небольшой памятник, но я сказал ему: «Нельзя, чтобы на этом военном кладбище одна могила как-то выделялась». Отец согласился. Помню, потом начался дождь, мы зашли в кафе и отец первый и последний раз сам предложил мне выпить водки.

Вот вы спрашивали, часто ли мы общались. Важно не это. Отцу я вообще за всё благодарен. И это не общие слова. Понятно, что дети любят родителей и должны любить, даже если родители как-то в жизни оплошали, всё равно должно быть у детей к ним сочувствие. Но я сейчас о другом. Отец не был идеальным, но то, что он делал, всегда имело для меня большое значение.

«Другая история»

— Творчество отца повлияло на вашу поэзию?

— После его смерти, уже почти 10 лет, я почти постоянно нахожусь в мастерской отца, готовлю выставки, принимаю самых разных людей, показываю им его работы, рассказываю о нём. Иногда ночью при свете дежурной лампы я смотрю на его скульптуры и задаю себе вопросы: «Что это такое? Почему эти куски бронзы, дерева, камня вызывают ощущение гармонии, глубины?» Но в то же время понимаю и вопросы, которые задают дети или люди несведущие: «А почему это хорошо? Почему это нужно считать великим искусством?» Оказалось, что отвечая на самые наивные вопросы, формулируешь для себя то, что чувствовал только интуитивно. Благодаря всему этому я начал лучше понимать отца, его движение в искусстве.

Лазарь Гадаев. «Рождество». Бронза. 2002 г.

Конечно, всё это на меня не могло не повлиять. Во-первых, огромная личность рядом, его кодекс поведения мужчины и художника. У меня другой характер, но я всю жизнь пытался взять от отца всё, что могу. Я абсолютно городской человек, у меня совершенно другая жизнь, другая, что называется, тусовка. Я рос, глядя на чертановские новостройки, в которые отец меня и поселил — не сам же я туда приехал. И из меня невозможно было вырастить горского мальчика, который, к примеру, ни за что не спрыгнет с ишака, как бы тот ни брыкался, пока не заставит его слушаться. У меня другие обстоятельства жизни, другая история, которая тоже требует своего выражения. И вот я смотрел на эти самые новостройки, и думал об очень, как мне кажется, важных вещах — о том, к примеру, что бетонную коробку со множеством огней нельзя назвать «домом», нужно другое какое-то слово. Может быть, «корпус»… Так я учился подбирать точные слова, нарабатывая свою поэтику, свой взгляд на окружающий мир.

— Ваше взросление отражалось на характере вашего общения с отцом?

— Из наших разговоров запомнились отдельные фразы, жесты. Многое из этого даже не передать словами. Например, когда я с юношеским максимализмом восторженно отзывался о каком-нибудь сомнительном произведении, он с мягкой усмешкой отвечал только: «Ну, поздравляю». Или наоборот, я говорю: «Какая выставка жуткая!» А отец: «Почему? Там в третьем зале, справа во втором ряду висит очень хорошая работа». Теперь я понимаю, что так он корректировал мой вкус, учил внимательному отношению, излечивал с одной стороны от щенячьего восторга, с другой — от поверхностного снобизма.

Он находил что-то близкое и в абстрактном искусстве, и в народной игрушке, и в некоторых академических произведениях — у него в этом смысле не было ограничений. Но везде он искал что-то близкое себе: драматизм, юмор или странность человеческого существования. А про искусство, лишённое человеческого измерения — хоть абстрактное, хоть реалистическое, хоть концептуальное — он говорил просто: «Сами себя обманывают».

Стихи

— Когда вы начали писать, вы отцу показывали свои первые литературные опыты?

— Лет в 13 я заболел и какое-то время сидел дома… Надо сказать, что отец никогда особо не озадачивался домашним уютом — так, по минимуму, пока мама не насядет на него с просьбами. Первое время мы вообще спали просто на матрасах, потом он поехал и купил по-быстрому какие-то вещи. А книги хранились в картонных ящиках. Никаких излишеств у нас не было, а вот книг было много. И я стал разбирать эти ящики, отбирая именно поэзию.

Откуда взялся этот интерес, я до сих пор не знаю, никто меня в детстве стихами особо не пичкал. Я стал пролистывать эти книги, вытаскивая из ящиков. В одну сторону откладывать те, которые меня заинтересовали, в другую — те, которые показались не достойными внимания. Степень моей неосведомлённости была такова, что наткнувшись на «Бег времени» Ахматовой и зачитавшись, я вечером спросил у отца: «А кто такая, эта Ахматова?» То есть сумел что-то расслышать. Думаю, какой-то особый звук, саму поэзию как таковую. Потому что содержательная сторона вряд ли тогда могла быть мне особенно близка.

В стопке заинтересовавших меня книг оказался и самиздатский «Камень» Мандельштама со множеством опечаток. Я был очень впечатлён и, когда отец и мать приходили с работы, говорил: «Можно, я вам почитаю?» Отец улыбался: «Опять сейчас нам мозги будет пудрить». И я начинал: «Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор…» Почему меня это так привлекало — не знаю. Вероятно, поэтический слух, как и музыкальный, даётся от природы. А уж получится его развить или нет, другое дело.

Памятник Мандельштаму в Воронеже работы Лазаря Гадаева. Фото: turbina.ru, Tomi-Aleks

Когда я впервые сам накарябал какую-то ерунду в тетрадке и показал отцу, он обрадовался. Как человек, выросший в крестьянской семье и не избалованный внимательным отношением к своим творческим устремлениям, он очень ценил всякую в этом смысле поддержку. Ему казалось, что надо помогать малейшим проявлениям творчества. Он обратил моё внимание на несколько словосочетаний, показавшихся ему оригинальными, «своими». И сказал, что ему было бы интересно увидеть эту тетрадку заполненной новыми стихами. Потом, когда я учился, пытался овладеть каким-то поэтическим мастерством, открывал для себя что-то новое, его это чаще разочаровывало. Он долгие годы сохранял тёплое отцовское отношение к моим ранним стихам. Я думаю, что он видел в них такую же свежесть и непосредственность, как в детских рисунках.

— Вам импонировал не особенно критический взгляд отца на ваше ранее творчество?

— Ну, взгляд был достаточно критическим. Нельзя сказать, что отец мои стихи как-то особо нахваливал. Вообще он предпочитал несколько другую поэтику, суть которой он определял словом «мощь» — то, что мне в юности как раз не очень нравилось. То есть в поэзии ему были близки пафос, романтизм. Это немного странно, потому что в скульптуре он таким не был. Хотя и в поэзии он понимал разные тонкости. Отец не любил рабское следование реалистичности, всегда искал какой-то сдвиг, который находил, например, в лучших стихах Мандельштама.

Незадолго до смерти, уже в больнице, отец перечитывал книжки моих стихов. Мне кажется, он пытался понять, правильной ли дорогой я иду. Несмотря на то, что я занимался и другими делами, например, снимал телефильмы, отец видел, что я выбрал поэтическую стезю, что у меня это болит. Надо было зарабатывать, росли дети, и я естественно зарабатывал, стараясь выбирать какие-то нестыдные проекты на телевидении, связанные с литературой и искусством. Но внутренне я занимался всё равно стихами. Отец это понимал. Напоследок он сказал мне: «Не трать время». Зная его, я думаю, он хотел сказать, как важно в жизни не предать себя, заниматься по возможности только тем, что за тебя не сделают другие.

Внуки

— Как сложились отношения с вашим отцом у ваших детей?

— Дед есть дед, но он был как-то особенно трепетен в этом смысле. Если про меня он мог сказать только близким друзьям: «Костя – молодец, делает то-то и то-то…», то внуками он уже не стеснялся хвастаться. По его представлениям, опять же связанным с его родиной, это нормально — когда пожилой человек говорит со слезой на глазах о внуке, который научился плавать, что-то нарисовал, научился писать буквы. И, в общем-то, это обычная история: дедушка и бабушка в отличие от родителей могут обрушить на внуков всю свою любовь, не особенно заботясь о воспитании. И мой отец не был в этом смысле исключением.

Но, к сожалению, это не было длительным общением – когда он умер, моему сыну было 8 лет. Насколько они восприняли деда, трудно сказать. Здесь, в мастерской, они бывают не очень часто, хотя если попросить их чем-то помочь, они обязательно сделают. Сейчас я понимаю отца – он тоже ждал самостоятельных движений, какой-то добровольной поддержки с моей стороны.

— Ваши дети занимаются каким-то творчеством?

— Я их специально никуда не толкаю – пусть сами решают. Я только напоминаю им о возможности выбора. Дочке сейчас 19 лет, она учится в МГУ на филфаке, отделение «Романо-германская филология». Сын в детстве очень хорошо рисовал, да и теперь рисует прекрасно. Он придумывает разных персонажей, точен в деталях – такой прирождённый книжный иллюстратор. Сейчас он не уверен, что пойдёт по этому пути, говорит, что постоянно рисовать не готов. В любом случае, это его жизнь, ему и выбирать.

Внушать ребёнку, что он непременно должен стать художником или кем бы то ни было — последнее дело. Толкают детей в искусство порой потому, что это семейный бизнес. Однажды мы побывали с моим другом, поэтом Михаилом Кукиным, в огромной мастерской, где работала целая династия скульпторов. Когда мы вышли, я сказал: «Знаешь, если бы у этих трудолюбивых людей была какая-то фабрика или виноградник – им бы цены не было. Но они поставили на поток производство сомнительных памятников, а это совсем не безобидное дело».

Мой отец говорил: «Когда скульптор помещает плохую вещь в городскую среду, на всеобщее обозрение, — он совершает прямое зло». Это был его нравственный критерий. Так что если человек не чувствует своего призвания, то толкать его к занятию искусством не стоит.

* * *

Моим родителям, Лазарю и Алле

Я в животе твоём уже толкался.

Уже мне имя (если будет мальчик)

в пример для подражанья выбирали,

предугадать судьбу мою пытаясь, –

когда отец под самый Новый Год

повёз тебя в родную Сурх-Дигору

на свадьбу тёти Зои.

Редкий снег

припорошил накрытые столы.

Уселись, чтоб не мёрзнуть, тесно-тесно.

Кипели мяса полные котлы,

на пироги раскатывали тесто,

ходил по кругу чайник араки,

кто сколько дал по списку выкликали,

нахохлившись, сидели старики,

и девушки поодаль ворковали.

Темнело быстро. Двор вовсю гудел.

Протягивали лампы-переноски.

Играла гармонистка. Снег летел.

Мужчины хором пели. Папироски

их лица озаряли тут и там.

Издалека приехавшим гостям

стелили в доме.

Лазарь, я продрогла, –

сказала тихо, – где мы будем спать?..

Под белым слоем мёрзлая дорога.

Соседский сонный пёс раззявил пасть.

– Ты дом Михала, помнишь? Тут недолго.

Их положили вроде как в сенях.

Ни света, ни тепла. Зато подушка

была столь велика, что полусидя

спать приходилось. По́верх одеяла,

тяжёлого и так, – ещё и бурка.

Пригрелись, пошушукались… Отец,

точнее, будущий отец, уснул.

А будущая мама всё глядела,

привычная к комфорту городскому,

всё вслушивалась… Темень – глаз коли.

Какой-то шорох… Мышь?.. А что за скрип?..

Как будто вор крадётся осторожный…

И всё ясней, настойчивей, тревожней

каких-то мерных гулких капель стук.

– Проснись же, Лазарь, что это за звук?..

Тут распахнулась дверь. Хозяин дома,

с весёлой хитрецою из-под кепки,

шатнувшись, растопырил кирзачи.

Сияет керосиновая лампа

в руке. В другой – тарелка с пирогом.

Три чарки араки посередине.

Прокашлялся и вдруг как заорёт:

Фадес! Фадес! Вставайте! Новый Год!*

Я вижу маму в шатком свете лампы,

живот свой обхватившую в испуге,

и у кровати на столе дощатом

коровы обезглавленную тушу,

и тут же рядом – голову с глазами

и таз эмалированный для крови…

Дожив до сорока пяти годов,

я, как тогда, похоже, не готов,

что будет светом прорвана завеса…

И кто тогда заступится за нас?..

Глядит в меня коровий мёртвый глаз.

И гулко капли шлёпаются в таз.

И скоро – жизнь. А я в ней ни бельмеса.

*Тревога! Тревога! (дигорск.)