Хан-Тенгри

Историко-культурный и общественно-политический журнал

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Александр Джумаев: «Чудеса» и новшества русских в восприятии «среднеазиатского человека». Шок, освоение, присвоение

Технический прогресс, привнесенный со стороны, может дать толчок самокритике и переосмыслению собственной культуры — об этом на страницах журнала «Хан-Тенгри» размышляет культуролог Александр Джумаев.

Технический прогресс, привнесенный со стороны, может дать толчок самокритике и переосмыслению собственной культуры — об этом на страницах журнала «Хан-Тенгри» размышляет культуролог Александр Джумаев.

Средняя Азия, несмотря на многовековые контакты с Русью-Россией, была лишена постоянного, длительного и непрерывного взаимодействия с ее культурой. Можно говорить о дискретном и прерывном характере контактов, о периодах отлива — уменьшения и затухания – и прилива — возобновления и возрастания. По этой причине для различных групп населения русско-европейский «культурный трансфер» нередко принимал форму «культурной интервенции», жестко воздействовавшей на сознание. С обеих сторон первоначальные представления о культуре, быте, обычаях, нравах друг друга зачастую основывались на поверхностных или ложных мнениях. «Устные знания» передавались в виде слухов, случайных наблюдений и непроверенных утверждений. Они перерастали в устойчивые стереотипы, преодоление которых происходило не сразу. На ложность и предубежденность отдельных характеристик «двух народов» обращали внимание некоторые участники культурной жизни в Туркестане конца XIX–начала XXв.

Средняя Азия, несмотря на многовековые контакты с Русью-Россией, была лишена постоянного, длительного и непрерывного взаимодействия с ее культурой. Можно говорить о дискретном и прерывном характере контактов, о периодах отлива — уменьшения и затухания – и прилива — возобновления и возрастания. По этой причине для различных групп населения русско-европейский «культурный трансфер» нередко принимал форму «культурной интервенции», жестко воздействовавшей на сознание. С обеих сторон первоначальные представления о культуре, быте, обычаях, нравах друг друга зачастую основывались на поверхностных или ложных мнениях. «Устные знания» передавались в виде слухов, случайных наблюдений и непроверенных утверждений. Они перерастали в устойчивые стереотипы, преодоление которых происходило не сразу. На ложность и предубежденность отдельных характеристик «двух народов» обращали внимание некоторые участники культурной жизни в Туркестане конца XIX–начала XXв.

Аналогичные ситуации, возникавшие в Оттоманской Турции, арабских странах, Иране, Индии, позволяют выявить как общие черты, так и существенные отличия между ними и среднеазиатско-российским опытом взаимопознания; поставить вопрос о типологии процесса восприятия и усвоения чужеземных культурных ценностей в разных регионах и странах.

Проникновение культурных ценностей в Среднюю Азию происходило по различным «каналам», о которых известно в научной литературе. Коротко рассмотрим некоторые из них в связи с проблематикой статьи.

Важным каналом формирования представлений друг о друге выступала дипломатическая деятельность. Вручение различных даров считалось обязательной частью посольского этикета. Списки «диковинных вещей» хорошо известны из литературы по истории торгово-экономических взаимосвязей и дипломатических отношений Средней Азии и России. Их доставка посольствами во многом зависела от состояния политических отношений. Они предназначались, как правило, для венценосных особ и их сановников. Ареал и степень их влияния на сознание остального населения были ограничены.

Более устойчивым и демократичным каналом культурного взаимообмена были торговые связи. Торговая деятельность купцов (туджжар, ахл-и туджжар) неотделима от путешествий. Из городов Средней Азии они проникали в страны мусульманского мира, в Россию и Европу. Они перемещали не только предметы материальной культуры, но и знания и идеи. Вероятно, они же вводили и наименования для завозимых ими «диковинных» предметов. Путешествие — излюбленный способ познания окружающего мира в культуре ислама. Показательны стихи из позднего источника на узбекском языке:

Мусофир булмаган булмас мусулмон,

Мусофир булгил андин олгил иймон».

[Не мусульманин тот, кто не путешественник,

Стань же (вначале) путешественником, а потом уже прими веру].

О пользе и правилах путешествий (адаб) пишет огромное количество авторов. Сложилась самостоятельная литературная традиция, посвященная путешествиям мусульман. На фарси и тюрки она обозначалась общими названиями — сайахат-наме или сафар-наме — «книга путешествий».

Хотя путешествие традиционно поощрялось как богоугодное дело мусульманина, ареал его для жителя Средней Азии ограничивался в средневековый период преимущественно маршрутом хаджа — посещением Мекки и Медины. Путь обычно пролегал через страны мусульманского Востока, но мог и варьироваться. Немало мусульман Средней Азии задолго до ее завоевания совершили поездки в Россию и в Европу. Их количество значительно возрастает со второй половины XIXв. Десятки путешественников оставили описания своих странствий с богатой информацией о «чудесах» чужеземных стран. Особое внимание уделяли путешествиям джадиды, публикуя об этом свои воспоминания и дневники. На основе познавательного опыта путешествий они вели активную просветительскую деятельность. Если посольские дары представляли собой вещи, как правило, изготовленные специально и поштучно, то товары и предметы, привозимые купцами-путешественниками и паломниками из хаджа, принадлежали к более широкому потребительскому ассортименту. И те и другие относились к категории «чудес». Они были известны под соответствующими общими обозначениями на таджикском и узбекском языках: ‘аджаиб (мн.ч. — ‘аджиба), му‘джиза (му‘джизат) — диво, чудеса, чудесные вещи. В народном обиходе также — фаранги («европейский»), амрикон (амрикои), гамбур и др. Некоторые слова отложились в письменных источниках, в названиях сочинений. Очевидно, что попытки осознания среднеазиатской мусульманской элитой европейской цивилизации случались и до установления российского присутствия в регионе. Знания о «другой философии» поступали из европейских и русских материалов в переводах с арабского, русского, европейских языков. Они формировали противоположное мифопоэтическому реалистическое восприятие европейских новшеств, ставшее впоследствии сознательной «культурной политикой» у джадидов. Много ценных наблюдений оседало в записках «для личного пользования», заметках «на полях», частной переписке. Этот источник, в отличие от больших сочинений исторического характера, сохранился меньше. Разрозненные записи и размышления о европейской цивилизации можно обнаружить в собрании Института востоковедения им. Бируни АН Республики Узбекистан. Таковы анонимные фрагменты или выписки на персидском языке, составленные в 1781 г. со ссылкой на Британскую энциклопедию: о разъяснении термина и значении института «кумпани» на примере английской «Ост-Индской компании», о термине парламент (паралминт), «о парламентской системе в английской государственной политике, и о некоторых других вопросах, именуемых дигар филасуфи (другая философия, т.е. установление)». В 1904 г. некий Азимаддин ал-Алави перевел с арабского на таджикский язык сочинение Хасана Хусайни ат-Тавирани «Ключи поучений в переводе [книги] “Светильники мысли о необходимости путешествия и наблюдений”», посвятив его бухарскому эмиру Абд ал-Ахаду (1885–1910). Труд посвящен выяснению причин, способствовавших прогрессу европейских народов в государственной, экономической, военной и культурных областях жизни.

Основными причинами прогресса автор считает путешествия и наблюдения.

Открытия европейцами других стран, изучение жизни, истории, науки и культуры разных народов, использование их достижений, — говорит автор, — послужили толчком к дальнейшему культурному развитию европейских народов. Основная часть труда посвящена разбору стихов из Корана, хадисов и изречений, где говорится о пользе путешествий. Эффект внезапного воздействия, производимое впечатление при «экспонировании» культурных новшеств нередко сознательно использовался приезжими «государевыми людьми» и другими путешествующими. Преследовалась цель произвести неизгладимое впечатление на жителя Средней Азии и таким способом ускорить и облегчить установление дружеских или доверительных отношений, расположить к себе. Глава дипломатической миссии в Хиве и Бухаре в 1858 г. полковник Н. П. Игнатьев привлек для этого, едва ли не впервые в среднеазиатском регионе, фотографическую камеру, рассчитывая «этим «диковинным» в ту пору изобретением при случае поражать умы представителей местного населения и завязывать с ними дружеские отношения». Камера и сам фотограф воспринимались как волшебство, повергая жителей Хивы в ужас. Однако постепенно такое состояние преодолевалось и на смену ему у хивинцев — простолюдинов и знати — приходило любопытство и желание фотографироваться. Близкое состояние, но уже не сопровождаемое страхом волшебства (ввиду его «вторичности» и известности), а любопытством и желанием понять способ получения фотографий, описывает позже, после утверждения русских в Средней Азии, Н. А. Маев:

«Накануне бек с удивлением узнал, что один из его гостей, г. Кривцов, занимается фотографией и привез с собою фотографические приборы. Оказалось, что и бек, и сам эмир давно уже слышали о хитром искусстве снимать портреты в несколько секунд и очень желали заполучить к себе фотографа. Бек упрашивал показать ему, как все это делается, но г. Кривцов решительно отказался начинать фотографические работы до приезда эмира и без его разрешения».

И далее Маев сообщает, как бухарский эмир Музаффар (1860–1885) изъявлял свою радость «увидеть все новое», расспрашивал о способе получения фотографий, осматривал аппарат и выражал желание фотографироваться.

Значительно позже, уже в начале ХХ в., ситуация почти точь-в-точь повторилась с появлением в Средней Азии и Туркестане граммофона. Среди различных технических новшеств, поступавших из России (фотография, швейные машинки «Зингер», телеграф, телефон, поезд, часы, фаэтон, типография и многое другое), именно граммофон вызовет наибольшее общественное беспокойство. Он будет активно пробуждать творческую научную и художественную мысль у местных мусульманских интеллектуалов той поры — писателей, поэтов, музыкантов, теологов — и способствовать изменению художественных вкусов и предпочтений в строгом традиционном и консервативном обществе, зарождению новых культурно-ценностных ориентиров. Хотя граммофон и фонограф появились в Туркестане значительно позже фотографического аппарата, они вызвали аналогичную реакцию при первоначальном знакомстве с ними. Культурный шок выражался в сходных определениях: «чудо», «фокус», «колдовство». Свидетельства об этом приведены многими современниками той эпохи. Сошлемся на воспоминания известных деятелей культуры Узбекистана. Свидетельствует Ташмухамед Кары-Ниязов (1897–1970):

«Примерно такое же впечатление, как телеграф, произвело появление фонографа (затем граммофона). Мне было девять или десять лет, когда я впервые увидел его. Был базарный день. На площади, недалеко от чайханы, на столике, напоминавшем собою высокую табуретку, стоял фонограф. Столик со всех сторон был обтянут красной материей. Вокруг него на некотором расстоянии образовался небольшой круг зрителей. Владелец фонографа что-то сделал, и вдруг послышалось мелодичное пение. Со всех сторон раздавались возгласы удивления: «Вот чудо!» Вскоре фонограф был выключен. Сняв с него рупор и показывая зрителям наушник, владелец фонографа заявил, что желающие могут слушать песню через наушник, заплатив за это пять копеек. Несколько человек уселись около фонографа и по очереди стали слушать песню через наушник. Но на близком расстоянии от фонографа песня все же была слышна и без наушника, правда очень слабо и не совсем разборчиво. Когда слушавшие песню начали расходиться, их окружили несколько зрителей:– Хотя очень слабо, но все же и нам была слышна песня, — говорил один, — но вы, должно быть, очень хорошо слышали? — Да, очень хорошо. — А что все это значит? — Конечно, это фокус. — Фокус-то фокус, но вы узнали, в чем секрет этого фокуса? — Секрет в табуретке! — Что вы хотите этим сказать? — Певец сидит внутри табуретки. — Совершенно правильно, и я тоже так думаю, — сказал зритель. Разумеется, и я был такого мнения».

Вспоминает писатель Айбек (1905–1968):

«Меня подвели к какому-то блестящему новому ящику с большущей трубой. Один из мальчишек покрутил ушко сбоку. На ящике быстро-быстро завертелась черная плоская тарелочка, а из трубы вдруг зазвучала музыка, а потом кто-то вроде запел по-русски. Я ни слова не понимаю, но слушаю с интересом и с удивлением. Что за чудо?! Потом спрашиваю тихонько: — Колдовство, что ли, тут? Как эта штука называется? Ребята хохочут. — Это граммофон. В Ташкенте таких вещей нет, отец из Москвы привез недавно, поблескивая глазами, говорит один мальчишка. — Весь секрет в тарелочках, это они играют. — И тут же останавливает граммофон. — Ну, хватит, в другое время послушаешь. «Вот бы потрогать его, — думаю я про себя. — И еще послушать бы!».

Примечательно свидетельство о случае массового знакомства с граммофоном. Это историческое событие связано с открытием первой чайханы с граммофоном в старой части Ташкента в 1905 году. Инициатива принадлежала предприимчивому человеку с широкими культурными интересами Ильхомджону Иногомджонову (1872–1938), известному в народе под именем Ильхома самоварчи. Граммофон для своей чайханы он приобрел в Москве. На открытие чайханы пригласили известного певца Муллу Туйчи Ташмухамедова (Туйчи хофиз, 1868–1943). Публичное объявление о демонстрации «чудес гирмофона» (муъжизотдир гирмофон) привлекло в чайхану огромное количество людей. Прослушивание музыки вызвало у них бурную реакцию, раздавались голоса о колдовстве и чуде (муъжизот), о лилипутах, якобы спрятанных в черном ящике и т.п. С разъяснениями о «секретах пения» граммофона выступил Мулла Туйчи, развеяв ложные и недоверчивые представления «скептиков» ссылками на научные знания.

После этого события увлечение жителей Туркестана граммофоном значительно возрастает. Оба энтузиаста оказались среди пионеров «граммофонного дела» в Туркестане, успешно освоив и превратив его в доходную предпринимательскую деятельность. Ильхомджон Иногомджонов устанавливает связи с заводом граммофонов в Варшаве и студией звукозаписи в Риге, основывая аналогичное отделение в Ташкенте. Мулла Туйчи в начале 1910-х гг. открывает в Ташкенте, Худжанде, Андижане магазины по продаже граммофонов и граммофонных пластинок. Начинается бурная эпоха записи певцов и инструменталистов Туркестана и Бухары, в которой активно участвуют записывающие фирмы из России и стран Европы. А вместе с ней, — и новый период в общественно-культурной и интеллектуальной жизни региона.

Примечательны обозначения и описания граммофона и фонографа в обиходной и литературной лексике народов Средней Азии. Он характеризуется как «удивительное чудо» (ажойиб бир муъжизот), «машина — песня» или «поющая машина» (мошина — кошук) и др. Ташкентский поэт Хислат (Мулла Сайид Хайбатулла Ходжа, 1880–1945) называет его «машиной, записывающей песню» (кошукни олгучи мошина), указывая места ее нахождения — в чайхана и гостиных (мухманхана). Поэты той эпохи воспевают граммофон на таджикском и узбекском языках. Среди них выделяется Ташходжа Асири Худжанди (1864–1915), посвятивший ему большое стихотворение на узбекском языке («Громуфин»). Оно имело широкое хождение в Туркестане, было переведено на таджикский язык. Поэт использует впечатляющие традиционные образы и эпитеты, восторженные гиперболы и фантастические сравнения для беспрецедентного восхваления граммофона. Некоторые из них, по-видимому, даже выходят за грань дозволенного, создавая «альтернативную» картину творения. Граммофон именуется чародеем, звук которого дал душу бездыханному телу (явный намек на акт творения по вселению души в тело Адама посредством музыки), и даже Христос (Масихо) обучился у граммофона способности оживлять людей; пение граммофона посрамило искусство Давуда и Венеры; ему нет сотоварища и т.п.

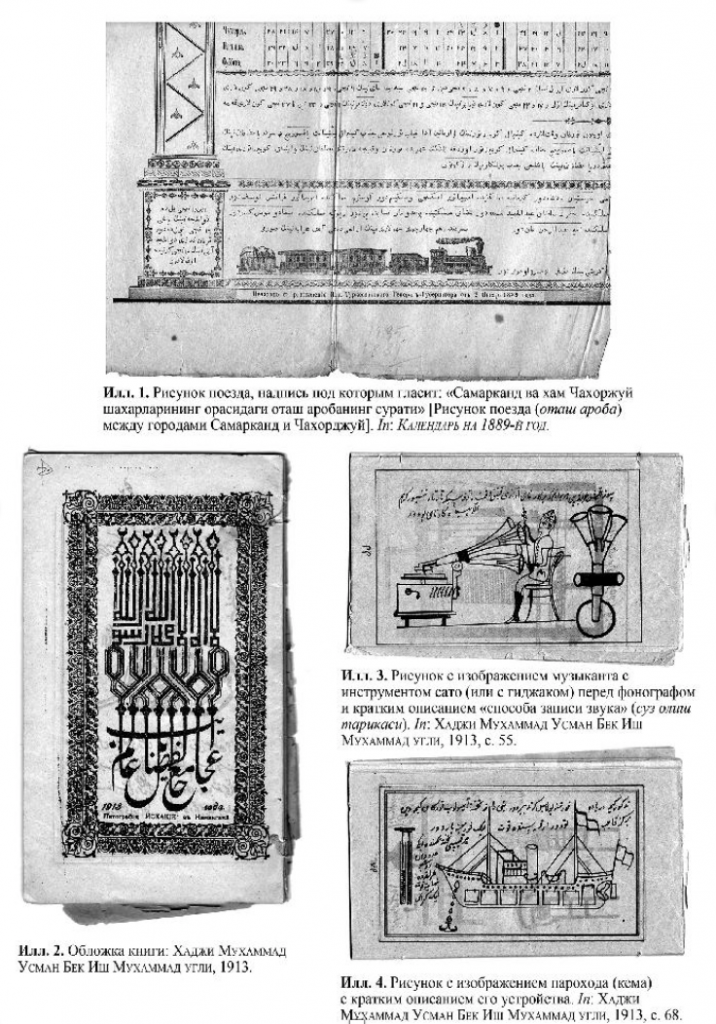

Не менее творчески активно реагировали среднеазиатские интеллектуалы и широкие массы населения на появление поезда. Как мы уже отмечали, такое отношение отразилось в таджикском и узбекском языках, причем параллельно в одной и той же лексике. Термин на таджикском — араба-и аташи и на узбекском — аташ араба («огненная арба») зафиксирован в конце XIXв. у разных авторов и в различных изданиях. Он продолжал сохраняться и в первом десятилетии XXв. В одно время с ним появляются и названия, близкие реальности, — рах-и ахан (железная дорога), арaба-и ахани или ахан араба («железная арба»). В начале xx в. в иранской литературной среде «бытовал» своего рода анекдот о поезде, понятный сознанию, воспитанному на вековых образах: «Что является ковриком Хазрата Сулаймана в наше время? — Железная дорога (рах-и ахан)». Заметное место образ поезда занял в поэтическом, музыкальном и народном декоративно-прикладном искусстве. Большой популярностью пользовалась в дореволюционном Туркестане песенка о поезде со звукоподражательным названием «Гумбур-гумбур». Оно вместе с аташ араба отражало два способа чувственного восприятия технического новшества — слухового и зрительного. Бухарские певцы-мавригихоны «совмещали» в своих лирических текстах образы грохочущего поезда и соловья, как, например, в песенке в стиле «ширу-шакар» — двуязычной (таджикско-узбекской) поэзии: Поис келиб гилдилаб, Булбули боги ман, биё [Поезд пришел, подкатившись, Приди, соловей моего сада]. Были примеры отражения образа поезда и в народном декоративно-прикладном искусстве.

На примерах железной дороги и поезда, фотографии, граммофона и многих других аналогичных свидетельств мы отчетливо видим этапы восприятия и освоения европейских технических и культурных новшеств. Их можно свести в некую условную типологическую схему, которая совмещает в себе диахронный и синхронный принципы: а) первоначальный культурный шок с отторжением, сомнениями и страхом; б) увлечение и освоение; в) «присвоение» и включение в собственную культуру. Начальный этап — столкновение с «чудом» или «волшебством» и возникновение ситуации культурного шока — трудно ограничить каким-то одним (первоначальным) историческим временем. Как показывают факты, такой «период» повторялся время от времени, по мере появления технических новшеств (между появлением фотографии и граммофона прошло почти 60 лет). Каждый раз он протекал на эмпирическом чувственно-эмоциональном уровне, охватывая сферу этнонационального мифопоэтического сознания. Стихийность ситуации позволяет охарактеризовать его (по аналогии с известным марксовским определением) как период «первоначального накопления впечатлений». Для определенных категорий населения (в первую очередь мусульманских интеллектуалов) культурный шок и последующее знакомство с культурными ценностями нередко приводили к парадоксальной ситуации — сокрушительной культурной самокритике.

В Средней Азии подобный «сценарий» сработал дважды — после прихода русских во второй половине XIX–начале XXвв. и при полном размыкании «железного занавеса» в начале 1990-х гг.

В обоих случаях волна уничижительной самокритики способствовала (наряду с другими факторами) катастрофическим изменениям в общественных системах и сознании «среднеазиатского человека». Народное сознание, относя новшества, усовершенствование уже известного, создание технических приспособлений к волшебству и чуду, нередко «видело» в их происхождении «происки шайтана». В ремесленно-производственной среде, в отдельных видах творческой деятельности такое объяснение носило нейтральный характер, а сами «происки» нередко закреплялись терминологически. Таково одно из обозначений железной дороги и поезда (шайтан араба). Разные сословия и группы среднеазиатского общества, за исключением, по-видимому, мусульманских правоведов и теологов, «классифицировали» технические новшества европейско-русского происхождения в категории «волшебства» и «чудес». Даже джадиды, приступившие с начала XXв. к развенчанию их таинства и пропаганде среди просвещенного населения Туркестана и Бухары, пользовались для их обозначения привычными для народа эпитетами — ‛аджаиб (‛аджиба), му‛джиза и т.п. Примечательно название брошюры на узбекском языке просветителя Хаджи Мухаммада Усман Бека Иш Мухаммада угли — «Джами‛ ‛аджаиб ал-фазаил ‛алам» — «Собрание чудес совершенств, [утвердившихся во] вселенной». В ней рассказано об устройстве и работе подобного рода «чудес» — часов, микроскопа, электричества, поезда, фонографа, парохода. Текст сопровождается рисунками, в числе которых раннее изображение фонографа в процессе записи игры музыканта (см. прилагаемые иллюстрации). Вслед за первым наступал этап официально-правовой легитимации (обсуждения и фетвы теологов). Теологическая мысль рассматривала новшества в сложной концепции бид‛ат. Для их восприятия в обществе существовали различные препятствия и прежде всего — социально-психологический барьер. Нередко наблюдалось противоборство различных мнений, отражающих противоположные культурно-ценностные ориентации. Это хорошо видно на примере отношения к граммофону. У него, как и у других новшеств, были и горячие сторонники, и противники. Для консервативной части мусульманских интеллектуалов, приверженцев старых незыблемых правил и канонов в жизни общества, поводом для осуждения граммофона могли стать примеры его применения с недостойными целями. Известно, что помимо частных гостиных и чайхан граммофон использовался в заведениях с сомнительной репутацией — с винопитием, танцами и прочими развлечениями — в притонах, трактирах, ресторанах и публичных домах, существовавших в ряде городов Туркестана и Средней Азии. Здесь у него был и свой соответствующий репертуар. Такая сфера распространения граммофона не могла не возбуждать к нему негативное отношение. Граммофон попадает в число порицаемых видов развлечений наряду с используемыми для этих же целей инструментами, видами музыки, музыкально-поэтическими жанрами. Об этом, в частности, говорится в серьезном мусульманском теоретическом журнале, где граммофон объявляется запрещенным (харам) вместе с другими музыкальными инструментами, атрибутами музыки — пением стихов, касыд, лирических газелей (‘ашикана газаллар) и развлечениями.

Параллельно в социуме, — через различные разъяснительно-описательные тексты и практическую деятельность, — формировалось и расширялось «информационно-познавательное» пространство. Именно оно во многом ускоряло процесс преодоления психологических и иных барьеров на пути к освоению новшеств. И наконец, в отдельных случаях (как это произошло с распространением граммофона) новшество становилось объектом активной предпринимательской деятельности, охватывая в качестве «целевой группы» широкие слои культурного населения и превращаясь со временем в естественную и неотъемлемую часть национальной культуры. На этом пути познания русско-европейских технических и культурных новшеств первоначальное «лексическое» и образно-художественное их освоение было не чем иным, как неосознанной попыткой «встроить» эти новшества в систему координат своей собственной культуры, приобщить их к традиционной мифопоэтической шкале ценностей собственного культурного сознания. Однако здесь «поклонников нового» неожиданно поджидала парадоксальная ситуация. Усвоение и присвоение чужеземных диковинок и чудес, ставших частью собственной культуры, приводило к исчезновению некоторой части собственного этнонационального и мифопоэтического сознания. Внешне это проявлялось в замене собственных старых символов-обозначений на рациональные европейские и русские (например, вместо семантически и символически многозначных — однозначное «поезд»). Интернационализируясь, культура «обезличивалась». Крушение мифопоэтического сознания — неизбежная плата за достижения секуляризированного и техногенного развития. Конечно, на время, до следующего циклического витка возвратных движений в поисках, теперь уже, национального «чуда». И попыток сомкнуть и уравновесить его с «чудесами» современной глобализации.

Александр Джумаев– культуролог, музыковед, востоковед. Окончил Ташкентскую консерваторию (кафедра восточной музыки), защитил кандидатскую диссертацию, работал в НИИ искусствознания им. Хамзы в Ташкенте, заведовал Сектором истории музыки. С 1997 по 2004 руководил программой «Искусство и культура» в Институте «Открытое Общество» (Фонд Сороса)-Узбекистан. В 2000-х годах – координатор программы «Инициатива Ага Хана в области музыки в Центральной Азии», сотрудник Университета Центральной Азии. В последние годы ведет самостоятельную научную и публицистическую работу.

Источник: Международный институт центральноазиатских исследований.